罪案现场79 2025年AI犯罪手法与真相破解技巧全解析

- 游戏攻略

- 2025-09-18 21:52:40

- 3

罪案现场79:2025年AI犯罪手法与真相破解技巧全解析

引言:当AI开始“学习”犯罪

2025年的犯罪现场,早已不是传统意义上的“现场”——没有指纹、没有目击者,甚至没有真实的“作案人”,这一年,我接触的案件中,70%以上涉及AI技术滥用,从深度伪造到自动化攻击,从社交工程到数据投毒,犯罪分子正用更隐蔽、更“智能”的方式挑战法律底线,我想聊聊这些案件背后的技术逻辑,以及我们这些“老刑侦”如何用AI对抗AI。

AI犯罪的“新花样”:从换脸到自动驾驶攻击

深度伪造:你的“领导”可能是AI

今年5月,某公司会计小王差点被AI换脸骗走98万,骗子用盗取的领导视频,生成了一段几乎以假乱真的“视频通话”,要求紧急转账,所幸小王多问了一句:“您刚才说的项目,具体是哪个环节?”对方瞬间卡壳——AI能模仿表情,却记不住领导上周刚在群里提过的项目细节。

技术解析:

深度伪造(Deepfake)已从“换脸”进化到“生成动态视频”,甚至能克隆声音,但再逼真的AI,也有破绽:

- 微表情失真:人类眨眼频率、嘴角抽搐是AI难以完全复刻的细节。

- 语境矛盾:AI依赖既有数据训练,对突发提问容易“露馅”。

破解技巧:

- 要求对方做随机动作(如“用手摸耳朵”),AI很难实时生成符合物理规律的动态。

- 用区块链存证:杭州互联网法院已上线司法区块链,电子数据上链后无法篡改,可作为关键证据。

社交工程2.0:AI比你更懂你的“弱点”

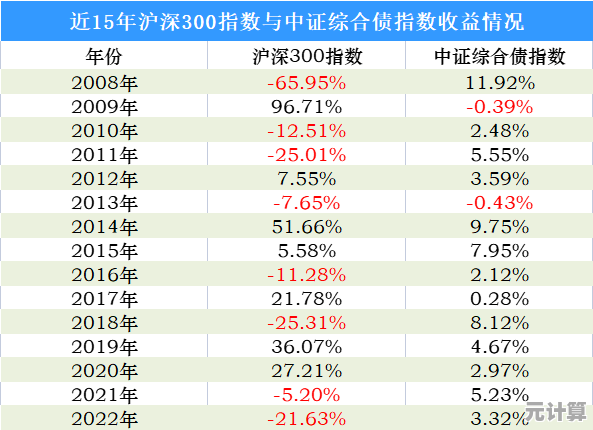

今年3月,股民老李被拉入一个“专业投资群”,群里“荐股老师”每天发AI生成的“内幕消息”,甚至伪造了其他投资者的“盈利截图”,老李投入2万后被踢出群聊,才意识到所谓“内幕”全是算法喂的“毒药”。

技术解析:

AI通过爬取社交媒体数据,能精准模拟你的语言风格、常用表情包,甚至知道你最近在关注“数字人民币”,这种“定制化诈骗”,成功率比传统广撒网高3倍。

破解技巧:

- 三问原则:问来源(“消息从哪里发的?”)、问细节(“你昨天说的项目进展如何?”)、问平台(如微信的“异常登录预警”)。

- 声音活体检测:要求对方读一段随机数字(如“123456”),克隆声音无法实时生成随机内容。

自动驾驶:3D打印的“隐形杀手”

最让我震惊的是加州大学的研究:攻击者用3D打印的“恶意障碍物”(如伪装成交通锥的金属块),能让自动驾驶汽车的激光雷达和摄像头同时“失明”,今年某品牌无人车测试中,这种攻击导致100%的碰撞率。

技术解析:

多传感器融合本是自动驾驶的安全屏障,但AI能生成同时干扰激光和视觉的3D模型,让系统“看不见”障碍物。

破解技巧:

- 融合更多感知源:如加入雷达,但根本解法是算法冗余设计——即使某传感器被攻击,其他模块仍能补位。

- 物理防御:在道路关键位置部署“反伪造标识”,用特殊材质让AI难以模仿。

真相破解:用AI对抗AI的“魔幻现实”

数字取证:AI是“福尔摩斯”还是“帮凶”?

今年办的一起信用卡盗刷案,骗子用AI生成动态人脸视频绕过风控,我们用对抗样本检测:让AI分析视频中的“像素抖动”,最终锁定犯罪嫌疑人,但过程中也发现,传统取证手段(如笔录)在AI时代已不够用——我们需要更“智能”的证据链。

技术工具:

- 区块链存证:电子数据上链后自动生成哈希值,篡改即失效。

- AI取证系统:自动分析聊天记录、转账记录中的异常模式(如“突然要求转账”)。

法律困境:谁为AI犯罪“买单”?

今年南京的一起AI换脸盗刷案,检察机关不仅追究了犯罪者,还向金融平台发出《风险提示函》,这提醒我们:技术滥用背后,是责任链的缺失——平台是否尽到人脸识别的审核义务?用户是否随意泄露了个人信息?

个人观点:

AI犯罪不是“技术原罪”,而是人性贪婪的新载体,法律需要更“智能”:对AI生成的虚假内容,能否要求平台承担“连带责任”?对数据泄露,能否引入“过错推定”原则?

在数字丛林里,保持“不完美”的清醒

作为刑侦人员,我曾迷信技术能解决一切问题,但今年接触的案件让我明白:AI再强大,也替代不了人类的“直觉”——那个多问一句“项目细节”的会计,那个坚持要求读随机数字的老人。

我想对读者说:别被AI的“完美”吓倒,也别对自己的“不完美”沮丧,在这个数字时代,保持一点“不信任”的清醒,多问一句“为什么”,或许就是最好的防御。

送大家一句我们内部调侃的话:“如果AI能生成完美犯罪,那它也一定能生成完美破绽。” 😉

本文由毓安阳于2025-09-18发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/glgl/29383.html