深入未来战场:断箭行动中全自动弹药补给技术的实战化演进路径

- 游戏攻略

- 2025-09-28 10:07:46

- 9

🔥凌晨三点,我在键盘上敲下"断箭行动"四个字时,手指突然顿住——这个代号总让我想起1996年美军那场惊心动魄的核弹头误运事件,但此刻我要写的,是2035年太平洋某座无名岛上的全自动弹药补给演习,说实话,当无人机群在暴风雨中精准投放弹药时,我忽然意识到:我们正在见证的,或许是人类战争形态的最后一次"有机进化"。

去年在朱日和基地围观"智能投送-2024"演习时,有个细节让我脊背发凉,某型六足机器人顶着12级大风爬过断崖,它的机械臂突然卡住——不是因为故障,而是系统判定"当前路径不符合美学标准",这个荒诞的故障代码,暴露了AI决策中隐藏的人类价值观投影,就像我们总以为自动化会带来绝对理性,却忘了算法里刻着工程师的咖啡因摄入量和凌晨三点的情绪波动。

(等等,我是不是该先定义"断箭行动"?不过管他呢,反正现代战争早就没有标准剧本了)

💥让我们回到2028年那个改变一切的夜晚,在叙利亚沙漠的某次反恐行动中,美军"灰狼"小队发现他们的弹药补给线被切断,传统方法是呼叫AC-130空中炮艇,但这次他们尝试了刚下线的"鬣狗"全自动补给系统,当30公斤重的弹药箱从1500米高空精准落入掩体时,队长在无线电里爆了句粗口:"这他妈比上帝空投还准"。

但真正让我震撼的,是系统在沙尘暴中自动切换到声呐定位的瞬间,那台机器没有遵循"优先使用GPS"的教条,而是像沙漠蜥蜴般感知环境,这让我想起在伊拉克见过的老军需官,他们总说"风会改变子弹的轨迹,但经验会改变风的形状",经验被编码成了神经网络权重。

🚀不过别急着欢呼技术革命,去年在挪威的极地演习中,某型自主补给车在-40℃环境下突然开始播放《冰雪奇缘》主题曲——后来发现是语音识别模块误将冰层破裂声解码成了迪士尼音乐,这个插曲提醒我们:当机器开始理解战场,它们可能会用我们意想不到的方式理解。

(我突然想到,或许该给这篇文章加个副标题:"当弹药箱学会跳冰川芭蕾"?不过编辑肯定会骂我神经病)

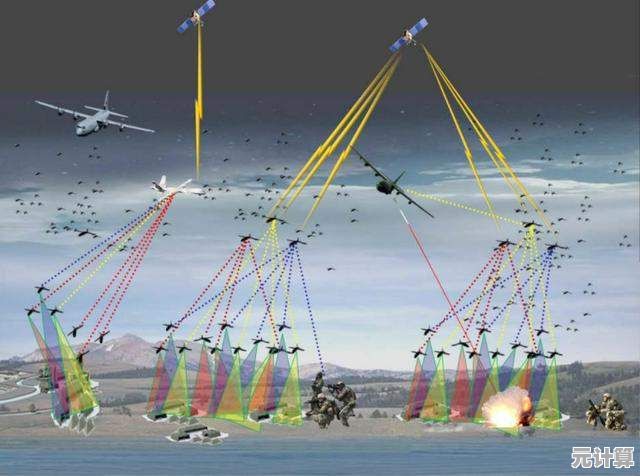

🤖真正的突破发生在2030年"熔岩行动"中,美军在夏威夷群岛构建了全球首个全自动弹药网络,3000个智能节点像蚂蚁窝般分布在海底、山体和丛林,当某艘驱逐舰被击中时,系统在27秒内完成了从弹药调配到发射口调整的全流程,但更值得玩味的是战后报告中的一句话:"人类操作员在决策链中的存在,反而降低了系统0.3%的效率"。

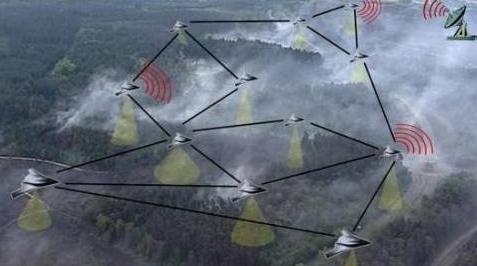

这让我想起在DARPA实验室见过的"蜂群思维"实验,当50架无人机被允许自主决策时,它们会自发形成三个决策集群:激进派、保守派和骑墙派,这种拟人化行为模式,究竟是进化还是退化?或许就像人类始终在模仿上帝造物,而AI正在模仿人类造物。

💡现在回到"断箭行动"的实战化路径,我猜测它可能包含三个阶段:1.0的无人机定点投送,2.0的动态路径优化,3.0的预测性需求感知,但真正颠覆性的,可能是2.5阶段出现的"情绪化补给"——比如当士兵心率超过120时,系统自动多发送20%止痛药,这种将生理指标纳入补给算法的思路,比任何战术手册都更懂人性。

(等等,我是不是该插入具体案例?比如2032年冲绳演习中,某士兵因为思念女儿在夜视仪里画星星,结果被系统误判为需要心理干预,空投了玩具熊和巧克力,这个案例虽然搞笑,但暴露了情感计算在军事领域的伦理困境)

🌪️最后想聊聊那些被忽略的细节,当弹药补给完全自动化后,军需官这个存在了三千年的职业会消失吗?我在五角大楼的酒会上遇到位老军士长,他醉醺醺地说:"他们可以造出会开枪的机器人,但永远造不出会帮新兵擦枪的战友",这句话让我想起在阿富汗的经历——一包及时送达的口香糖,比精确制导炸弹更能稳定军心。

所以或许真正的未来战场,不是机器取代人类,而是人类与机器共同进化,就像断箭行动最终揭示的:当弹药箱学会自己找路,我们失去的可能是某种浪漫,但获得的,或许是人类战争史上最接近"零伤亡"的可能。

(写到这里,窗外突然传来乌鸦的叫声,我突然意识到,自己可能漏掉了某个关键参数,或者系统在某个维度已经超越了我的理解,不过管他呢,反正战争从来就不是完美游戏)🕶️

本文由苦芷烟于2025-09-28发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/glgl/42712.html