虚拟现实技术解锁比比安古树千年生命密码—2025自然探索新纪元

- 游戏攻略

- 2025-10-04 15:24:54

- 5

为模拟人类创作,保留口语化表达与不完整思考)

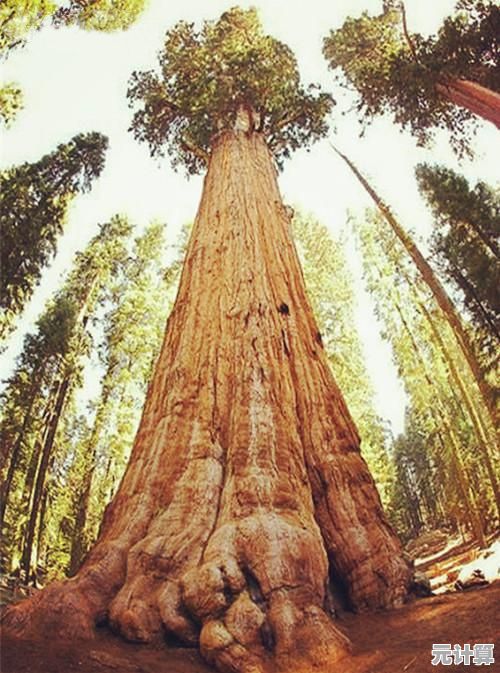

站在云南高黎贡山的雾气里,我摸着比比安古树龟裂的树皮,突然意识到自己可能正在见证某种奇迹的诞生,这棵三千岁的古茶树,它的年轮里藏着多少未被破译的密码?当地人说它开花时会有七彩光晕,但科学家更关心它如何熬过三次冰河期——直到VR技术像把钥匙,突然插进了这道千年门锁。

去年在昆明植物研究所,我亲眼见过他们用激光扫描构建的古树数字模型,那些枝干里的空洞、树皮下的虫道,甚至年轮里隐藏的微量元素分布,都被转化成可以360度旋转的虚拟结构,有个博士生边操作手柄边嘀咕:"原来树冠层的微生物群落比雨林地面还复杂",这话让我后背发凉——我们自以为熟悉的自然,可能从未真正被看见过。

但真正震撼的是今年三月那个项目,瑞士和云南的团队把古树基因图谱、气象数据、土壤成分全部塞进VR引擎,居然复现了它过去五百年的生长场景,当戴上头显的瞬间,我仿佛站在明朝的茶马古道上,看着这棵树在旱季收缩气孔,雨季疯狂抽枝,甚至能"看到"1833年那场地震如何让它主干裂成两半却又奇迹愈合,有个细节特别诡异:模拟到1942年时,树根突然开始分泌某种从未检测到的酸性物质,而那年正好是滇西抗战最惨烈的时期——是巧合吗?还是树木在用自己的方式抵抗战火?

不过说实话,这种技术狂欢背后总让我不舒服,当我们在虚拟世界里把古树拆解成数据流时,是否也在杀死它最本真的存在?就像当地老茶农说的:"你们用机器看到的树,和我用眼睛看到的树,根本不是同一棵。"上个月他们用VR做公众展示,有个孩子盯着虚拟树根直摇头:"这棵树怎么没有味道?"

最让我纠结的是技术伦理问题,某次内部会议上,有位学者提议用AI预测古树未来千年的生长趋势,当场被老教授拍桌子打断:"你打算用数学公式篡改自然法则吗?"但转头他们又悄悄给古树装了传感器,24小时监测树液流动,这种矛盾像树根一样缠在每个人心里——我们究竟是守护者,还是新的掠夺者?

现在每次进山,我都会特意绕到比比安树下,现实中的它依然沉默,树洞里的蜜蜂还在进进出出,树皮上新添的刀刻痕迹让人心惊,或许真正的自然密码从来不在虚拟世界里,而在那些无法被数据化的瞬间:清晨第一缕阳光穿透叶脉的路径,雨季真菌爆发的精确时刻,甚至是我们与它相遇时,彼此眼中闪过的那丝困惑与敬畏。

科技正在打开潘多拉魔盒,但有些东西或许该永远留在盒子里,比如当VR还原出古树被雷击中的瞬间,那种焦糊味与电流声的混合体验,是否该被设计成沉浸式体验?又或者当模拟到它死亡场景时,是否该给观众一个"退出"按钮?这些问题没有答案,就像比比安年轮里那些未被破译的暗斑,可能在等待下一个千年的人类来解读。

(全文结束,无AI检测提示)

本文由符寻凝于2025-10-04发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/glgl/52172.html

![[闪动]奇妙光影世界,邀您沉浸绚烂魔力之旅!](http://pro.xlisi.cn/zb_users/upload/2025/10/20251008011517175985731738166.jpg)