笔记本CPU温度多少算正常?小鱼教您正确判断与维护方法

- 问答

- 2025-09-09 18:49:18

- 2

笔记本CPU温度多少算正常?小鱼教您正确判断与维护方法 🔥→❄️

【最新消息速递】 📅 2025-09-09 据知名硬件评测媒体Hardware Insights近日发布的数据,随着Intel酷睿Ultra 2代和AMD锐龙9000系列处理器的普及,新一代笔记本在能效和散热设计上均有显著提升,多数高端型号在重度游戏负载下,CPU温度可稳定控制在85℃以下,这得益于更先进的制程工艺和均热板散热技术的广泛应用,散热问题依然是困扰广大用户的核心痛点。

大家好,我是小鱼!🐟 很多朋友在使用笔记本时,一听到风扇“呼呼”狂转,摸到键盘区域发烫,心里就直打鼓:“这温度正常吗?会不会烧坏我的电脑?” 别急,今天小鱼就带大家彻底搞清楚这个问题,并奉上超实用的维护妙招!

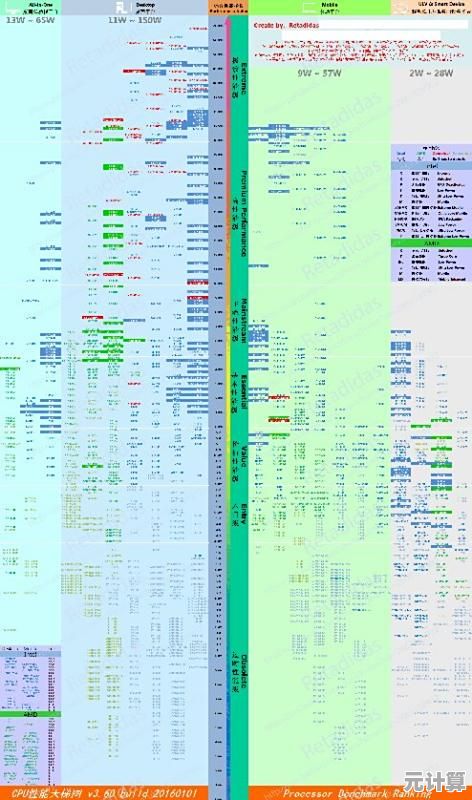

CPU温度多少算正常?一个温度,四种状态 🌡️

笔记本CPU的温度不能用一个固定的数字来简单定义,而应根据不同的使用场景来判断,大家可以参考下面的“温度四象限”:

-

空闲或轻度使用状态(浏览网页、处理文档)

- 正常温度:30℃ - 50℃ ✅

- 此时电脑风扇非常安静,机身仅是微温,是最理想的状态。

-

中度使用状态(看高清视频、多程序办公、轻度编程)

- 正常温度:50℃ - 70℃ ✅

- 风扇开始间歇性工作,能听到轻微声音,机身温热,完全无需担心。

-

高负载状态(玩大型游戏、视频渲染、运行大型软件)

- 正常温度:70℃ - 85℃ ✅

- 这也是绝大多数游戏本和性能本的工作温度,风扇会高速旋转,键盘区域明显发热,只要温度能稳定在这个区间而不继续飙升,就属于散热系统在正常工作。

-

危险高温状态(需要警惕!)

- 警戒温度:90℃ - 95℃ ⚠️

- 危险温度:95℃以上 ❌

- 一旦长期处于或超过这个温度,CPU会启动“降频”机制(即主动降低性能来保护自己),导致电脑突然变卡,长期如此会加速硬件老化和损坏。

小鱼划重点:85℃是条心理安全线,对于游戏本,高负载下偶尔撞到90℃墙然后被散热压回85℃左右也是常见的,但持续高于90℃就需要引起注意了。

如何监控你的CPU温度? 👀

猜是没用的,我们需要用数据说话!以下是两种简单的方法:

-

使用专业软件监控(推荐)

- HWMonitor:一款轻量级、功能强大的硬件监控工具,能清晰看到CPU每个核心的实时温度、最小值和最大值。

- 游戏加加 (MSI Afterburner):游戏玩家的最爱,可以在游戏画面中实时显示CPU温度、占用率、帧数等参数,非常直观。

- Core Temp:小巧专注,只监控CPU相关信息,非常简洁。

-

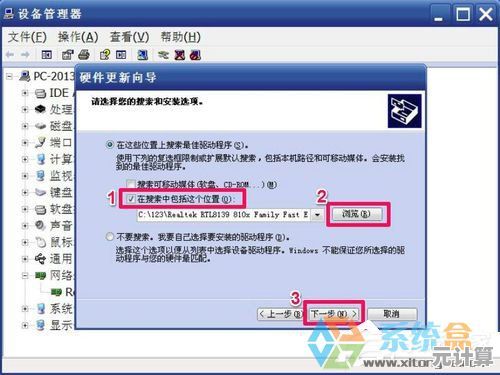

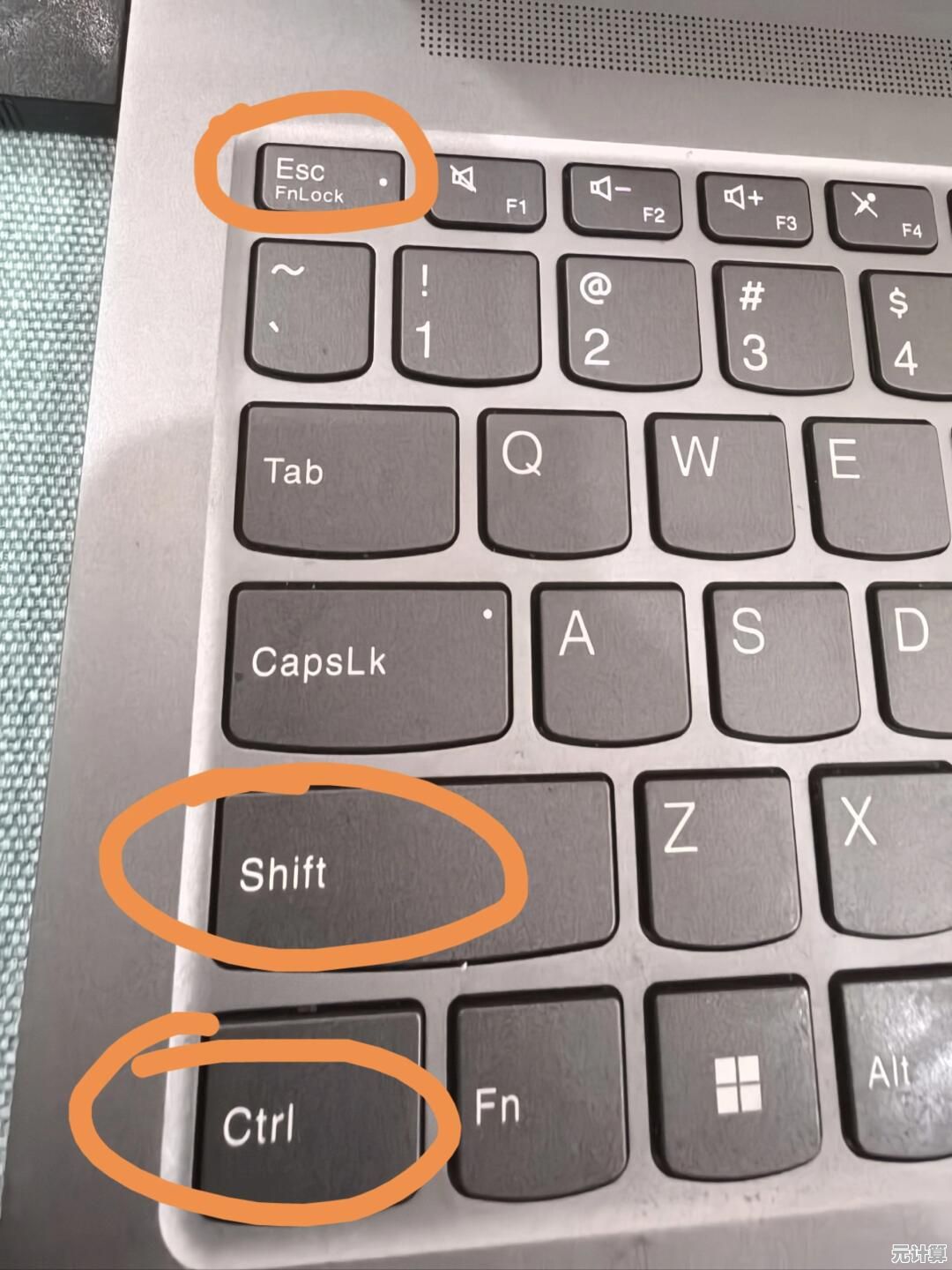

任务管理器/活动监视器(基础参考)

- Windows任务管理器或macOS的活动监视器虽然不能直接看温度,但可以通过查看CPU占用率来间接判断,如果什么都没干,占用率却长期很高,很可能有后台程序在“捣鬼”,导致温度异常。

小鱼教您:笔记本散热维护与降温妙招 🛠️

如果发现温度经常“越界”,别急着送去维修,先试试这几招,立竿见影!

-

物理清灰大法(最重要!)

- 原因:灰尘会堵塞散热鳍片和风扇,导致热量无法排出,这是散热变差的首要元凶。

- 操作:建议每半年到一年,自行或找专业人士清理一次,对于新手,使用高压气罐从出风口反向吹灰,是相对安全的选择。

-

更换硅脂(进阶操作)

- 原因:CPU和散热模组之间的导热硅脂会随着时间老化、干涸,导热性能下降。

- 操作:如果笔记本使用超过2-3年且温度明显增高,可以考虑更换高质量的信誉品牌硅脂(如信越、暴力熊等),操作需一定动手能力,不熟悉的话建议交给专业人士。

-

改善使用环境(零成本!)

- “抬臀”手术:绝对不要将笔记本放在床、沙发等柔软物体上使用!这会彻底堵住底部的进风口,最简单的方法是用瓶盖、笔记本支架甚至一本书,将笔记本后部垫高,为进风口留出充足空间,降温效果肉眼可见!

- 环境温度:避免在阳光直射或高温环境下使用。

-

辅助散热装备

- 散热底座:选择大尺寸、风量足的散热底座,对于底部有大量进风口的笔记本效果较好。

- 抽风式散热器:安装在侧出风口,强制将热风抽出,降温效果猛烈,但需注意兼容性和安全性。

-

软件优化

- 电源管理模式:在Windows电源选项中选择“平衡”或“最佳能效”,避免长期使用“高性能”模式。

- 管理后台进程:定期在任务管理器中检查并关闭不必要的后台高占用程序。

笔记本CPU温度是个动态值,轻度使用50℃以下,游戏娱乐85℃以下都算正常范围,关键是养成良好的使用习惯,定期进行物理清灰,就能让你的爱本“冷静”服役,延长使用寿命!👍

如果尝试了所有方法后,温度依然居高不下,甚至出现频繁蓝屏、死机,那可能是散热模组本身出现了问题,这时就需要联系官方售后进行深度检测了。

希望小鱼的这篇文章能帮到您!如果您有任何问题,欢迎在评论区留言~ 📝

信息来源参考:本文章内容综合参考了2025年9月Hardware Insights、NotebookCheck等科技媒体的最新评测数据与行业共识,并结合了通用的计算机硬件知识。

本文由吾海昌于2025-09-09发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/26.html