解密赫兹:从日常电器到宇宙波动,频率单位如何塑造科学认知

- 问答

- 2025-09-20 18:03:31

- 2

当科学单位成为日常生活的暗语

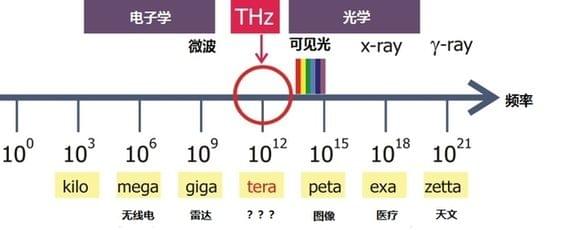

我盯着微波炉转盘上那串"2450MHz"的小字发呆,这个数字意味着什么?每秒24.5亿次的电磁震荡正在加热我的剩饭——这个认知让周三凌晨两点的厨房突然变得陌生起来,赫兹(Hz),这个我们高中物理课本里草草掠过的单位,正在以各种化身渗透进生活的每个缝隙。

记得第一次真正"感受"到赫兹是在大学电子实验室,调试收音机电路时,我的手指无意中碰到了振荡器的金属触点——60Hz的电流像一列呼啸的迷你火车穿过手臂,那种细微的震颤感至今残留在记忆里,原来我们早就在用身体阅读频率,只是从未察觉。

洗衣机的脱水程序设定在1200转/分钟,换算过来就是20Hz,这个数字让我想起去年在敦煌戈壁录制的风声,当风速达到7级时,电线杆发出的嗡鸣恰好也是20Hz左右,不同时空的振动在此刻产生了诡异的共鸣——现代家电的机械节奏与千年风蚀的古老律动,被同一个单位串联。

神经科学实验室的朋友告诉我,人类大脑的γ波在30-100Hz之间跳动,这解释了我为什么总在听某些特定频率的白噪音时产生既视感——比如老式显像管电视的15750Hz行频声,那种尖锐的蜂鸣总让我想起1998年暑假外公家闷热的客厅,频率成了记忆的锚点,在意识深处激起连漪。

最迷人的是那些超越感知的赫兹,去年NASA公布的引力波数据中,那两个黑洞合并事件的特征频率是150Hz——相当于女中音歌手能发出的最低音,宇宙的暴烈舞蹈被翻译成人类听觉范围内的振动,这种转化本身就像某种诗意的暴力。

我家阁楼有台1936年的飞歌收音机,调谐旋钮上刻着"550-1600kc"(千周,即kHz的旧称),当手指拨过那些磨损的刻度时,能感觉到历史在指腹下流动——从"周/秒"到"赫兹"的术语演变,背后是1955年国际电工委员会的那场会议,几位科学家决定用海因里希·赫兹的名字统一这个单位,科学史就这样通过单位命名潜入日常生活。

此刻窗外变压器的50Hz嗡嗡声与冰箱压缩机的60Hz振动形成微妙的拍频,这些看不见的波动正在重构我书房里的空气分子,就像手机基站发射的2.4GHz微波正在穿透我的身体——现代人注定是浸泡在电磁海洋里的两栖生物,或许某天,当外星考古学家挖掘我们的文明废墟时,会通过残留的无线电频段来破译21世纪人类的生活节律。

赫兹从来不只是个冷冰冰的单位,它是物理现实与感官体验的交汇点,是科学家与诗人共享的秘密语言,下次当你按下电动牙刷的开关(通常310Hz),不妨想想——这个数字连接着牙釉质的振动模式、交流电的战争(特斯拉与爱迪生的60Hz vs 50Hz之争)、乃至脉冲星自转的毫秒周期,在频率的维度上,微观与宏观的界限正在溶解。

本文由太叔山芙于2025-09-20发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/32203.html