跨越技术边界:人脸识别的工作原理及其行业前景展望

- 问答

- 2025-09-21 16:06:20

- 2

当技术开始"认脸",我们该笑还是该慌?

我至今记得第一次被人脸识别系统拦在公司门外的尴尬,那天我剪了个新发型,戴着口罩,站在公司闸机前像个傻子一样反复调整角度,直到后面排队同事不耐烦的咳嗽声让我落荒而逃,那一刻我突然意识到:这个看似聪明的技术,其实笨拙得可爱。

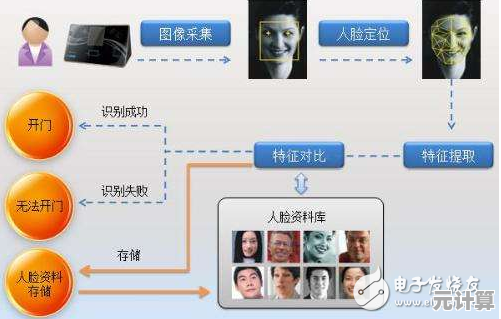

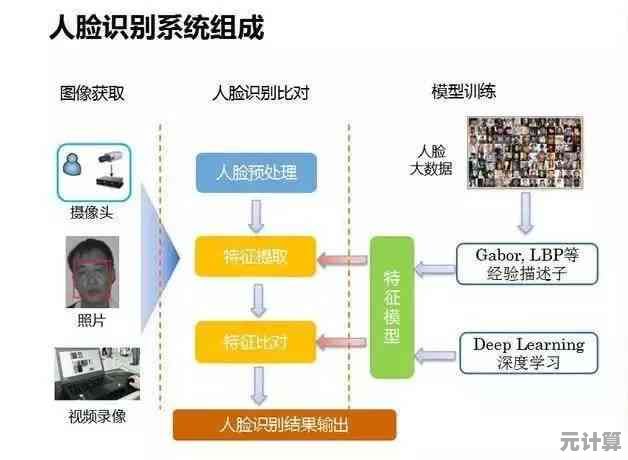

人脸识别的"魔法"其实一点也不魔幻,它本质上就是个超级脸盲患者在疯狂补课——先把你脸上的128个定位点变成数学坐标(他们管这叫"特征提取"),然后在数据库里玩真人版"找不同",我采访过某安防公司的工程师老王,他打了个绝妙的比方:"就像教小孩认妈妈,最开始只会记'穿红裙子的是妈妈',现在能分辨出你熬夜后的黑眼圈和昨天有什么不同。"

这个技术正在以令人眩晕的速度渗透生活,深圳机场去年启用的"刷脸登机"系统,让我这种永远在登机口手忙脚乱找登机牌的人第一次感受到科技的温度(虽然有一次它把我的双胞胎同事认成了我),但真正让我后背发凉的是杭州某小学的"智慧课堂"系统——它能通过微表情判断学生是否走神,并实时推送提醒给老师,当我看到演示视频里那个因为打哈欠被系统标记的小男孩时,突然理解了为什么有些家长要给孩子戴上特制反光眼镜。

行业正在经历着甜蜜的烦恼,医疗领域用它来识别罕见病患者的面部特征,成功率比很多资深医生还高;可另一方面,美国旧金山却成为第一个禁用人脸识别的城市,理由是"像给每个市民发了追踪器",这种割裂感让我想起第一次见到自动驾驶汽车时的感受——既惊叹于技术进步,又本能地想躲远点。

有个细节特别有意思,某连锁便利店老板告诉我,他们的人脸识别系统总把深夜来买关东煮的加班族误判为"可疑人员",因为"面容憔悴程度超出常规阈值",技术显然还不懂得,在这个内卷的时代,一张疲惫的脸才是最普通的常态。

站在2023年的十字路口,我们或许该用更复杂的眼光看待这个"会认脸"的伙伴,它既不是《黑镜》里的恶魔,也不是拯救世界的超级英雄,就像我那个总被门禁系统拒绝的同事说的:"与其担心机器认不出我,不如担心它太了解我。"毕竟,当算法比你自己还清楚你什么时候在假笑时,我们或许该重新思考"隐私"这个词的重量了。

本文由姓灵阳于2025-09-21发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/33613.html