视觉技术演进之旅:解析AVI迈向MP4的格式升级与底层奥秘

- 问答

- 2025-09-21 18:51:25

- 1

解析AVI迈向MP4的格式升级与底层奥秘

记得小时候第一次在电脑上播放电影,那个笨重的AVI文件卡得像PPT,风扇狂转,仿佛下一秒就要爆炸💥,那时候哪懂什么编码、容器、压缩率?只觉得“能看就行”,可如今,随手点开一个MP4,4K画质丝滑流畅,存储空间还小得离谱——这背后,是一场悄无声息的视觉技术革命。

AVI:老派贵族的“臃肿”荣光

AVI(Audio Video Interleave)诞生于1992年,微软的“亲儿子”,它的设计理念简单粗暴:把音频和视频数据像三明治一样叠在一起🍔,这种结构让它在早期所向披靡,毕竟那时候硬盘贵得像奢侈品,谁还在乎文件大小?

但问题很快暴露:

- 不压缩or乱压缩:早期的AVI大多用M-JPEG或DivX编码,前者体积爆炸(一部电影动辄20GB),后者画质稀碎,像打了马赛克。

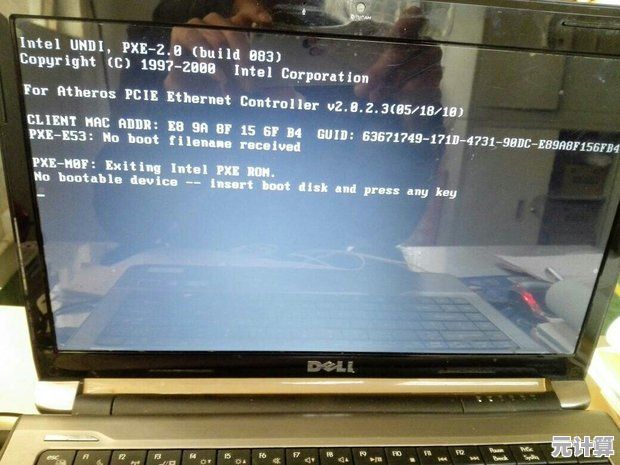

- 兼容性玄学:同一个AVI文件,在不同播放器里可能有声音没画面,或者反过来,我大学时为了看某部“学习资料”,装了5个解码包,最后系统蓝屏了……🤦♂️

MP4:瘦身成功的“技术极客”

MP4(MPEG-4 Part 14)的出现,简直是降维打击,它不像AVI那样蛮干,而是玩起了“高效组织”:

- 容器思维:MP4把视频(H.264)、音频(AAC)、字幕甚至3D模型全塞进一个“盒子”📦,还能动态调整数据流,适应不同网络环境。

- 压缩黑科技:H.264编码让文件体积缩水80%以上,画质反而更清晰,第一次用手机拍MP4视频时,我震惊于“这玩意儿居然不占内存?!”

不过MP4也不是完美无缺,去年我剪辑一个项目,MP4的关键帧间隔设置失误,导致拖动时间轴时画面卡成抽象派油画🎨——这才意识到,再好的格式也得懂点底层逻辑。

格式战争背后的“人性博弈”

技术演进从来不是冷冰冰的迭代,而是需求与妥协的拉锯战:

- AVI的固执:它保留了无损编辑的优势(影视老炮至今爱用),但普通用户谁需要?大家只想要“小而美”。

- MP4的代价:高压缩率牺牲了部分画质细节(暗部噪点、色彩渐变),但对手机小屏来说,根本看不出来😏。

有趣的是,技术会“复古”,现在有些小众导演反而回归AVI,追求“原始数据感”——就像黑胶唱片在数字时代的逆袭。

格式会消失吗?

云存储、流媒体正在模糊“文件”的概念,也许某天,我们不再纠结AVI还是MP4,而是直接喊:“Hey Siri,播《星际穿越》最高码率版!” 🚀

但无论如何,这场从“臃肿”到“精炼”的视觉之旅,教会我一件事:技术进步的真相,往往是让复杂的事情变得简单——直到没人记得它曾经多难。

(PS:写到这里,电脑突然提醒我“存储空间不足”——看来得删点AVI老古董了😅)

本文由昔迎荷于2025-09-21发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/33790.html