穿越加密历史的迷雾:GOST算法的起源与当代技术解析

- 问答

- 2025-09-23 01:09:20

- 1

GOST算法的起源与当代技术解析

一场冷战时期的加密暗战

1980年代,苏联的密码学家们大概没想过,他们鼓捣出来的GOST算法会在几十年后成为密码学课堂上的一个冷门话题,那时候,美苏之间的技术竞赛如火如荼,DES(数据加密标准)已经在美国站稳脚跟,而苏联人显然不想用对手的标准——GOST 28147-89诞生了。

有趣的是,GOST(ГОСТ)这个名字本身就很“苏联”——它直接取自苏联国家标准(Gosudarstvennyy Standart),简单粗暴,毫无花哨,但它的设计却并不简单:64位分组、256位密钥、32轮Feistel结构……比同时代的DES更复杂,也更“硬核”。

GOST的命运有点讽刺——它诞生于一个即将解体的超级大国,等到真正被广泛研究时,苏联已经没了,西方密码学家一开始对它嗤之以鼻,觉得这不过是“铁幕另一边的奇怪玩具”,直到后来有人发现,它的某些设计比DES更抗攻击……

GOST的“倔强”设计

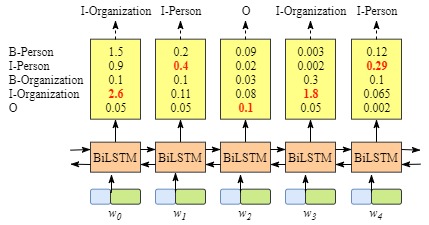

GOST最让人头疼(或者说着迷)的地方在于它的密钥调度,DES的密钥扩展还算规整,而GOST的密钥使用方式简直像在玩俄罗斯轮盘赌——它的8个32位子密钥按顺序使用,但在第9轮之后……突然倒着用!这种“对称但又不完全对称”的安排,让早期的密码分析者直挠头。

另一个特色是它的S盒(替换盒),DES的S盒是公开的,而GOST的S盒最初是保密的——典型的苏联风格:“你用就完了,别问为什么。” 后来人们发现,如果S盒设计得不好,GOST可能会被攻破,但如果你自己定制一套强S盒,它的安全性相当可观。

(插一句:我曾在某个开源项目里尝试实现GOST,结果被它的字节序问题折磨到凌晨三点——苏联人当年写文档的时候,肯定没考虑过几十年后会有程序员一边骂娘一边在Stack Overflow上提问。)

当代的GOST:遗产还是累赘?

GOST在加密世界里像个不合时宜的老兵——它没被完全淘汰,但也没多少人真心推荐它,俄罗斯政府仍然在一些领域使用它的变种(比如GOST R 34.11-2012哈希算法),但在国际舞台上,AES早已是主流。

GOST的某些思想依然有价值,比如它的长密钥设计,在量子计算威胁逐渐显现的今天,反而显得有点前瞻性,它的结构简洁,适合某些嵌入式场景——你得先解决那些让人抓狂的实现细节。

个人吐槽与不完整思考

有时候我会想,如果苏联没解体,GOST会不会成为另一个AES?或者它注定只能是个“历史趣闻”?密码学的发展总是带着政治和偶然性,GOST的兴衰就像它的设计一样——强硬、独特,但最终被时代推着走。

(写到这里,突然想起某位教授的话:“研究老算法不是为了用它们,而是为了理解密码学是怎么‘进化’的。” 或许GOST的意义就在于此——它是一块加密历史的活化石,提醒我们技术永远不是孤立的。)

如果你真的想用GOST……祝你好运,记得自己挑一组靠谱的S盒。

本文由卑钊于2025-09-23发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/35710.html