探秘硬盘电路板:从基础设计到高效应用的全面技术解析

- 问答

- 2025-09-23 07:51:24

- 1

从基础设计到高效应用的全面技术解析

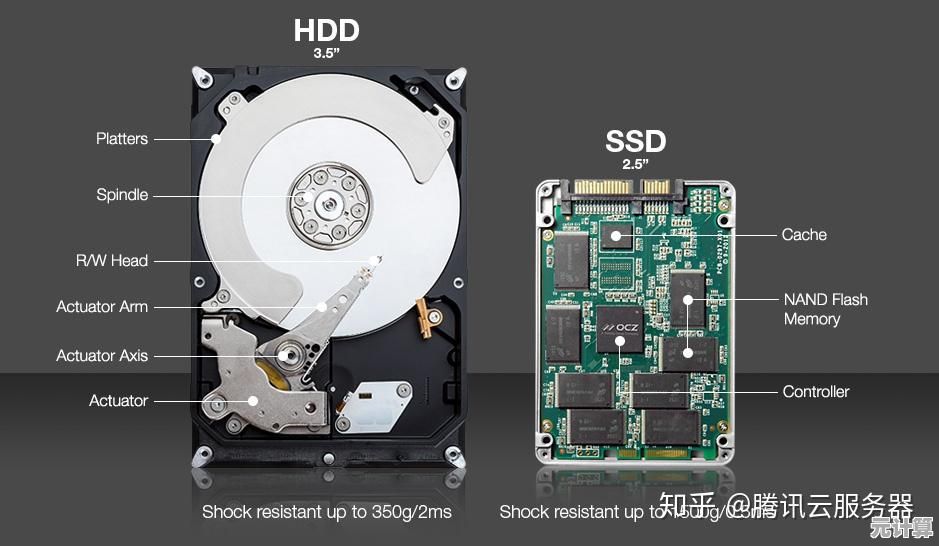

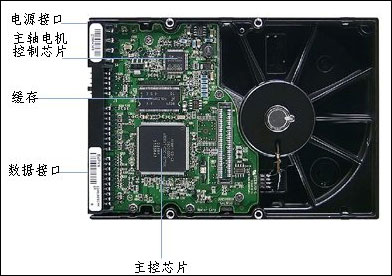

硬盘电路板(PCB)这东西,平时拆开硬盘才能看到,黑黢黢一块板子,上面密密麻麻的元件,乍一看挺唬人,但仔细研究就会发现——它其实是个被严重低估的"幕后功臣",很多人只关心硬盘容量、转速,却很少人琢磨这块板子是怎么让数据乖乖听话的,今天我就掰开揉碎了聊聊,顺便夹带点个人踩坑经验。

基础设计:别小看这块"废铁"

硬盘电路板的核心任务就俩:供电和数据中转,听起来简单?但随便一个环节出问题,轻则掉盘,重则数据火葬场。

- 供电部分:别看就几个电容、电感,但电压不稳直接要命,我拆过一块老希捷硬盘,12V输入滤波电容鼓包,结果电机启动时电流波动太大,磁头反复复位,最后彻底罢工,换电容?理论上行,但手抖焊坏焊盘的教训告诉我——别瞎折腾。

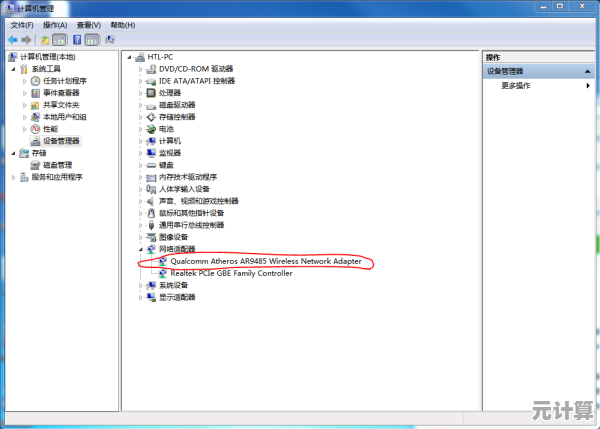

- 主控芯片:相当于硬盘的"大脑",负责和电脑主板沟通,有些厂商为了省钱,用低端主控配高速盘片,结果接口带宽成瓶颈,比如某品牌(不点名)的SATA SSD,标称500MB/s,实际跑满300MB/s就卡死,拆开一看主控型号比竞品低一代,纯属恶心人。

数据通道:走线玄学与信号完整性

硬盘电路板的走线设计是个玄学,理论上差分信号线要等长、对称,但实际布线时总得妥协,我见过一块西数黑盘的电路板,SATA数据线绕了个大弯,明显是为了避开供电模块的干扰,结果呢?理论传输速率没影响,但高温环境下误码率飙升——这种细节,厂商根本不会告诉你。

个人踩坑案例:有次试图给一块老硬盘飞线改USB接口,结果因为没考虑阻抗匹配,数据传一半就丢包,后来查资料才知道,SATA信号频率高到GHz级别,随便一根线就能当天线使,业余改造纯属找虐。

固件与电路板的"共生关系"

很多人以为固件是软件层面的事,但其实它和电路板硬件深度绑定。

- 一块硬盘的电机驱动芯片坏了,你换个同型号的,但固件里可能写了校准参数,换完不认盘;

- 某些硬盘电路板上的ROM芯片存了适配信息,直接换板会导致磁头定位偏移(别问我怎么知道的,血泪史)。

骚操作预警:有些数据恢复公司会"移植"ROM芯片,甚至用热风枪把芯片吹下来焊到新板上,这招能救命,但成功率看脸——我见过有人手一抖,芯片焊盘连根拔起,当场宣告盘片死刑。

高效应用:从维修到魔改

对普通用户来说,硬盘电路板能玩的花样不多,但极客们早就玩出花了:

- 降压超频:有人尝试给企业级硬盘的电路板改供电,降低电机电压以减少发热,结果转速不稳直接废盘;

- 魔改SAS转SATA:理论上可行,但需要改电路板上的终端电阻,还得刷固件,成功率不到三成。

个人建议:除非你闲得蛋疼,或者有备用盘试错,否则别碰硬件魔改,我柜子里现在还躺着三块电路板烧穿的"烈士盘",都是年轻时不知天高地厚的代价。

未来趋势:集成化与"胶水方案"

现在的新硬盘,电路板越来越小,芯片却越塞越多,比如希捷的某些新款盘,主控、缓存、电机驱动全集成到一颗芯片里,维修难度直接地狱级,好处是成本低了,坏处是——坏了基本没救。

还有个恶心趋势:厂商故意搞差异化设计,同一型号硬盘,不同批次的电路板可能不兼容,换板修复?门都没有,这招防二手市场倒是有效,但苦了真正需要维修的用户。

硬盘电路板这东西,设计上每处细节都有取舍,维修时每步操作都像拆炸弹,它不像CPU、显卡那样光鲜,但缺了它,再牛逼的盘片也只是一块金属疙瘩,下次硬盘挂掉,别急着扔,先看看电路板——说不定只是一个电容的问题,而你,离拯救数据只差一把电烙铁的距离(也可能差一场火灾)。

(完)

本文由腾掣于2025-09-23发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/36138.html

![[xp13]全面进化,性能与功能双重飞跃,开启高效新体验!](http://pro.xlisi.cn/zb_users/upload/2025/09/20250923085715175858903551886.jpg)