魔术分区的神秘面纱:深入解析其背后的数据布局与功能奥秘

- 问答

- 2025-09-23 10:45:35

- 1

数据布局背后的那些"骚操作"

说实话,我第一次听说"魔术分区"(Magic Partition)这个概念时,脑子里蹦出的不是什么高深的技术,而是街头魔术师从帽子里拽出兔子的画面——你知道它肯定有猫腻,但就是看不透,后来我才发现,这玩意儿比魔术还邪门,因为它不仅骗过了操作系统,有时候连开发者自己都会被绕进去。

你以为的分区,可能是个"演员"

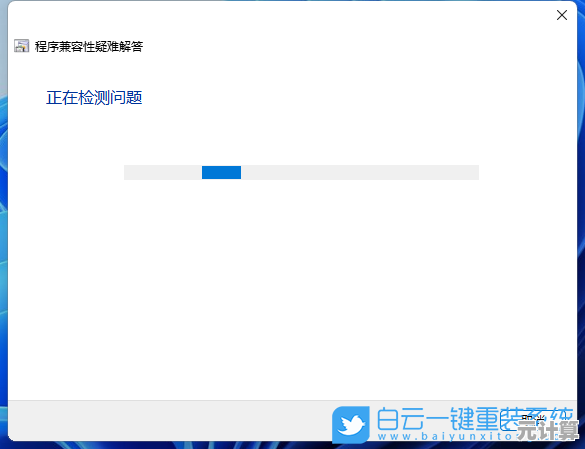

传统分区表(MBR/GPT)就像一本正经的账本,清清楚楚记录着哪块硬盘放什么数据,但魔术分区不一样,它更像是一个会变脸的川剧演员——表面上给你看的是A,实际干活的可能是B,比如某些厂商的"恢复分区",明明只有10GB,却能塞下20GB的系统镜像,靠的就是动态压缩和隐藏扇区的"障眼法"。

我去年折腾一台老笔记本时就栽过跟头,用fdisk查分区表显示一切正常,但用dd备份时死活读不出完整数据,后来才发现,厂商在固件层动了手脚,把部分数据藏在了保留扇区里,普通工具根本看不见,这种设计你说它聪明吧,确实省了空间;说它缺德吧,哪天硬盘挂了,连专业数据恢复都得骂娘。

那些年,分区表玩过的"文字游戏"

魔术分区最骚的操作在于对标准的创造性误读。

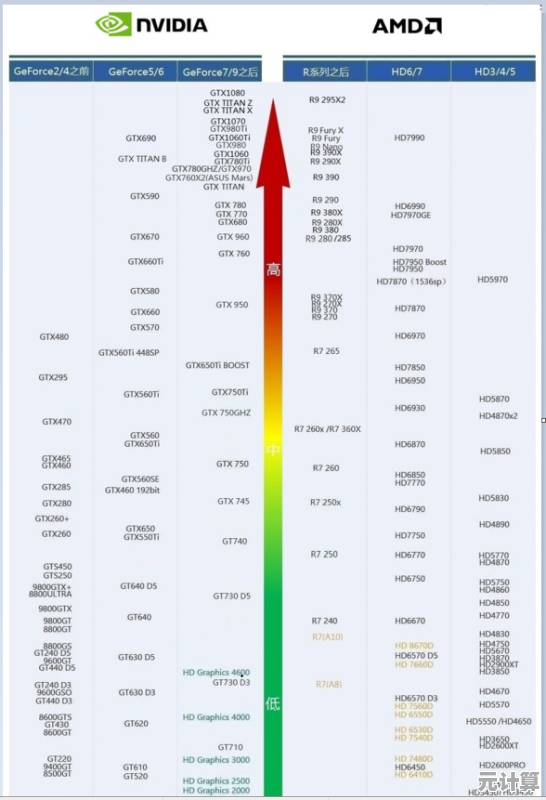

- 扩展分区里的套娃术:明明MBR规定只能有4个主分区,但有人硬是通过"扩展分区→逻辑分区"的俄罗斯套娃,塞进去十几个分区,Windows认得出,Linux也认得出,但两者的识别逻辑可能完全不同——我就见过Ubuntu把某个逻辑分区识别成未格式化,而Windows下却能正常读写。

- GPT头部的双面人:有些UEFI设备为了兼容老主板,会在磁盘开头同时写入MBR和GPT,当你用Legacy模式启动时,它乖巧地扮演MBR;换成UEFI模式,瞬间切换成GPT人格,这种精神分裂式的设计,让不少人在装机时踩坑(别问我怎么知道的)。

魔术分区的"黑暗兵法"

有些操作已经脱离了技术优化,直接进化成商业套路:

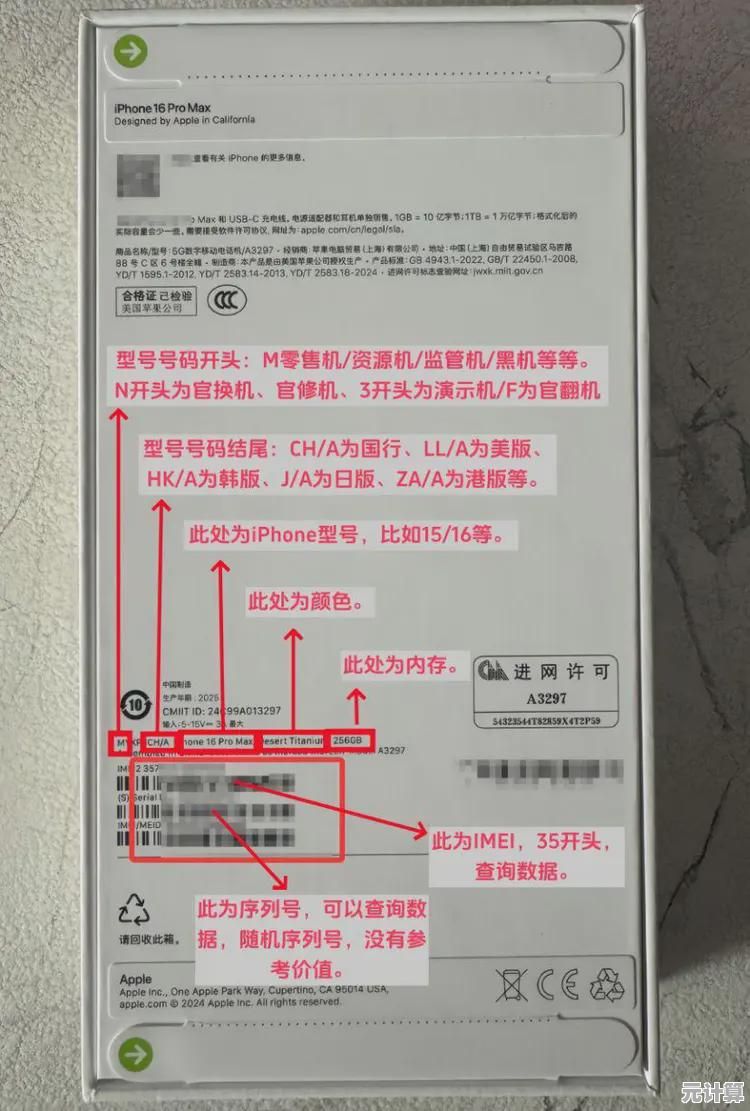

- 手机厂商的"薛定谔存储":安卓机的

/data分区经常玩动态调整,标称128G的存储,实际可用可能只有110G,不是厂商虚标,而是他们偷偷划了一块"over-provisioning"区域来延长闪存寿命——这本来是个好设计,但没人告诉消费者,直到某天你用df -h看到真相时,会怀疑自己是不是被PUA了。 - 游戏主机的"分区变形记":PS4的硬盘如果自己更换,官方系统会强制重建一个加密分区结构,这个过程中,原本明确的分区边界会被打散成无数个加密块,美其名曰"安全",实则锁死用户自主权,我拆过一块报废的PS4硬盘,用十六进制编辑器能看到大量填充了

0xDEADBEEF的区块——这哪是数据布局,根本是行为艺术。

我们到底需不需要魔术?

站在技术角度,魔术分区确实解决了实际问题:

- 空间利用率更高了(动态压缩/稀疏文件)

- 兼容性更强了(混合分区表)

- 安全性提升了(透明加密)

但作为用户,我总忍不住想:当技术复杂到连创造者都难以掌控时,我们是不是在制造新的麻烦? 就像那次我试图修复一块带LVM的Linux硬盘,结果发现根分区被切成五六个逻辑卷,中间还插着快照和缓存——这哪是分区,分明是乐高积木搭成的迷宫。

或许未来的存储技术会走向两个极端:要么彻底抽象化(像云存储那样"无需关心物理位置"),要么极端透明化(每个比特都可追踪),但眼下这个魔术师还在台上,我们只能一边鼓掌,一边提防他下次从硬盘里掏出一条喷火的龙。

本文由东郭宛儿于2025-09-23发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/36324.html