解码影像存储进化史:剖析AVI至MP4的格式转型与核心突破

- 问答

- 2025-09-23 13:33:24

- 2

从AVI到MP4,一场被低估的技术暗战

记得小时候第一次在电脑上双击那个笨重的AVI文件,风扇狂转,画面卡成PPT,声音像被掐住脖子的鸭子——那时候谁能想到,十几年后,我们能在手机上流畅播放4K视频?从AVI到MP4的格式转型,远不止是文件后缀的简单替换,而是一场关于存储、压缩、甚至人类观看习惯的隐秘革命。

AVI:一个被时代宠坏的“技术混血儿”

AVI(Audio Video Interleave)诞生于1992年,微软的“亲儿子”,它的设计理念很直白:把音频和视频数据像三明治一样交替堆叠,这种粗暴的封装方式让它兼容性极强,但也暴露了致命缺陷——它根本不在乎压缩效率。

我大学时做过一个蠢事:用DV拍了一段10分钟的社团活动,导出AVI格式后足足占了3GB硬盘空间,当时的硬盘才80GB啊!AVI就像个不会打包的旅行者,把衣服、牙刷、甚至吹风机都原封不动塞进箱子,还理直气壮地说:“反正箱子够大!”

MPEG家族的逆袭:当“瘦身”成为刚需

90年代末,VCD和DVD的普及让MPEG-2格式崭露头角,它第一次让我意识到:原来视频是可以“作弊”的,通过帧间预测(简单说就是只存储相邻画面的差异部分),MPEG-2能把一部电影塞进一张光盘,画质还能忍。

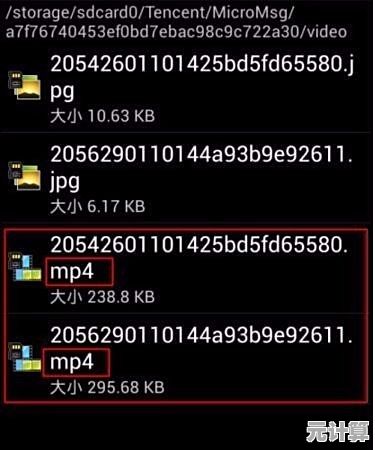

但真正的转折点是2003年的H.264/AVC(也就是MP4常用的编码),我记得第一次用HandBrake把一部DVD转成MP4时,文件体积缩水了70%,画质却几乎没损失——那一刻我像个发现魔法的小孩,H.264的秘密在于它把视频拆分成更小的“宏块”,用算法预测哪些部分可以偷懒不存,这种“选择性遗忘”让它在网络时代大杀四方。

MP4的统治:一场“兼容性”的阴谋?

MP4(MPEG-4 Part 14)严格来说只是个容器,但它背后的H.264编码+ACC音频的组合拳,几乎重塑了行业标准,有趣的是,MP4的成功并非技术碾压,而是一场阴差阳错的生态合谋:

- 苹果的推波助澜:2005年iTunes商店强制使用MP4,逼着所有人适配;

- YouTube的懒人选择:早期上传AVI要转码半天,MP4直接喂给服务器;

- 手机的续航焦虑:同样的视频,MP4比AVI省电30%(解码复杂度低)。

去年帮长辈修电脑,发现他收藏的几百部老电影全是AVI格式,用FFmpeg批量转成MP4后,他的旧笔记本居然能流畅播放了——你看,格式进化本质上是在给硬件“续命”。

未完成的进化:HEVC、AV1与我们的未来

现在HEVC(H.265)能把文件再压小一半,但专利费纠纷让它步履蹒跚;AV1号称开源免费,但编码速度慢得像蜗牛,我最近试过用OBS录游戏,HEVC的画质确实惊艳,但导出时CPU温度直奔90℃……技术从来不是“越新越好”,而是在效率、成本、功耗之间走钢丝。

回头再看AVI,它像极了第一个发明轮子的人——笨重、粗糙,但没有它,就不会有后来的跑车,而MP4或许某天也会成为“老古董”,但这场格式暗战教会我们:存储进化从来不是技术自嗨,而是人类对“更小、更快、更便宜”的永恒贪婪。

(写完才发现,我硬盘里还躺着当年那个3GB的AVI文件——算了,就让它当个时代的墓碑吧。)

本文由王谷菱于2025-09-23发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/36501.html