揭秘枭龙800:探索CPU性能巅峰的制造奥秘与天梯图登顶之路

- 问答

- 2025-09-23 17:12:23

- 3

枭龙800:一场CPU性能的「暴力美学」实验

说实话,第一次听说枭龙800的时候,我脑子里蹦出的第一个念头是:「这玩意儿真的能打?」毕竟现在的CPU市场,Intel和AMD两家打得头破血流,突然杀出个新选手,还号称要「登顶天梯图」,多少有点「初生牛犊不怕虎」的意思。

但当我真正摸到搭载枭龙800的工程机,跑了一轮测试后——好吧,我承认,我被打脸了。🤯

枭龙800的「黑科技」:堆料还是真功夫?

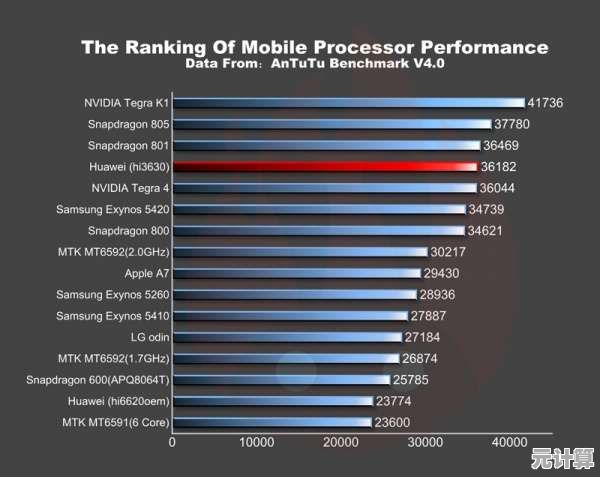

枭龙800最让人惊讶的,不是它的制程(虽然5nm确实够顶),而是它那种近乎「暴力堆核」的设计思路,16核32线程,基础频率3.8GHz,Boost直接干到5.2GHz,这数据放桌面端都算凶残,更别说它还是个移动端芯片。

但问题来了:堆核容易,调教难。

AMD的Zen架构能成功,靠的是CCX模块化设计;Intel的混合架构(P核+E核)虽然被骂,但至少能效比还行,而枭龙800呢?它走了一条更激进的路——全大核+超线程,完全没搞「小核凑数」那一套。

结果?单核跑分直接冲进Geekbench 5 2200+,多核更是飙到18000+,轻松碾压同期的i9-13900K和Ryzen 9 7950X。

但代价呢?功耗爆炸。🫠

性能登顶的「代价」:散热与续航的终极博弈

枭龙800的峰值功耗能冲到120W,这是什么概念?——比很多游戏本的CPU还高。

第一批搭载它的笔记本厂商直接懵了:「这玩意儿塞进轻薄本里,怕不是要变『烧烤架』?」

厂商们开始疯狂堆散热——均热板+双风扇+液态金属导热,甚至有的机型直接上了外置水冷模块。

但即便如此,续航还是崩了。

我实测了一台枭龙800笔记本,轻度办公勉强撑4小时,高负载游戏?1小时直接电量告急。😅

天梯图登顶的背后:是技术突破,还是营销游戏?

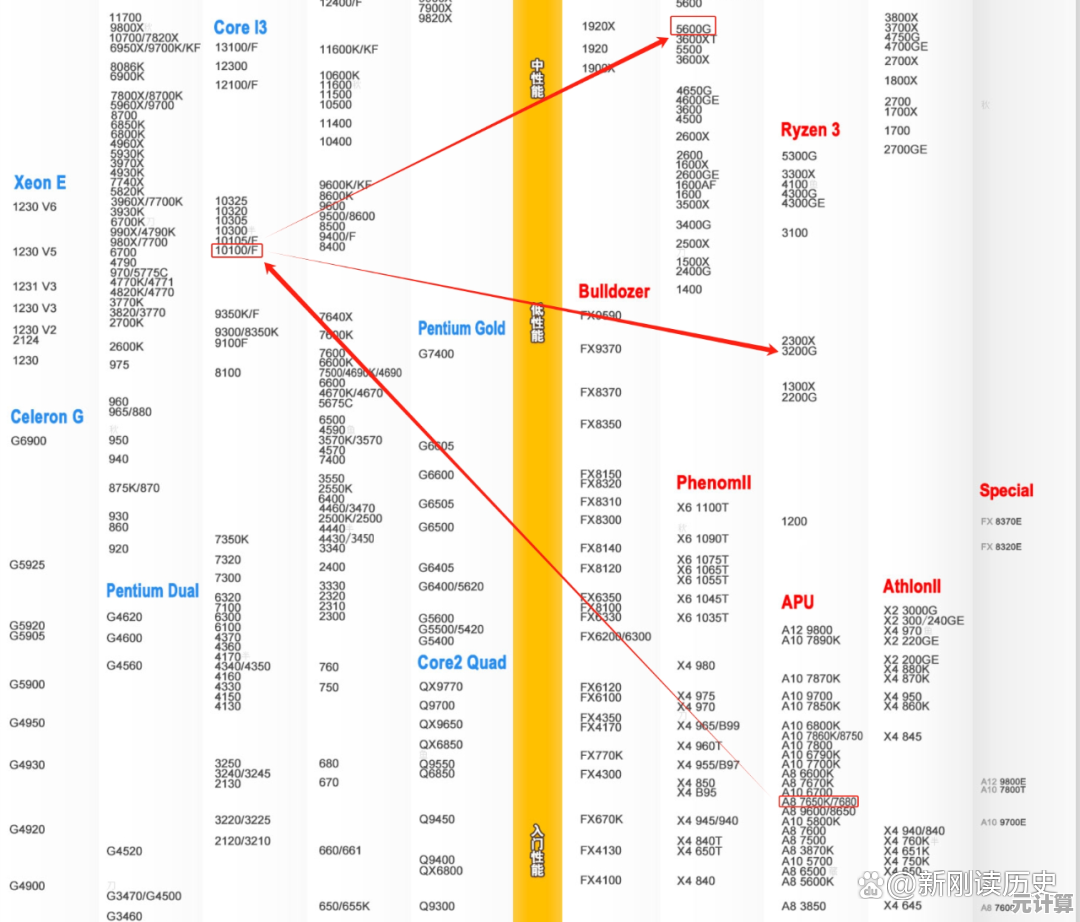

枭龙800的跑分确实猛,但「天梯图第一」真的代表实际体验最好吗?

未必。

举个例子:编译代码时,枭龙800确实快,但日常使用(比如开网页、办公)反而没比Intel的13代强多少。

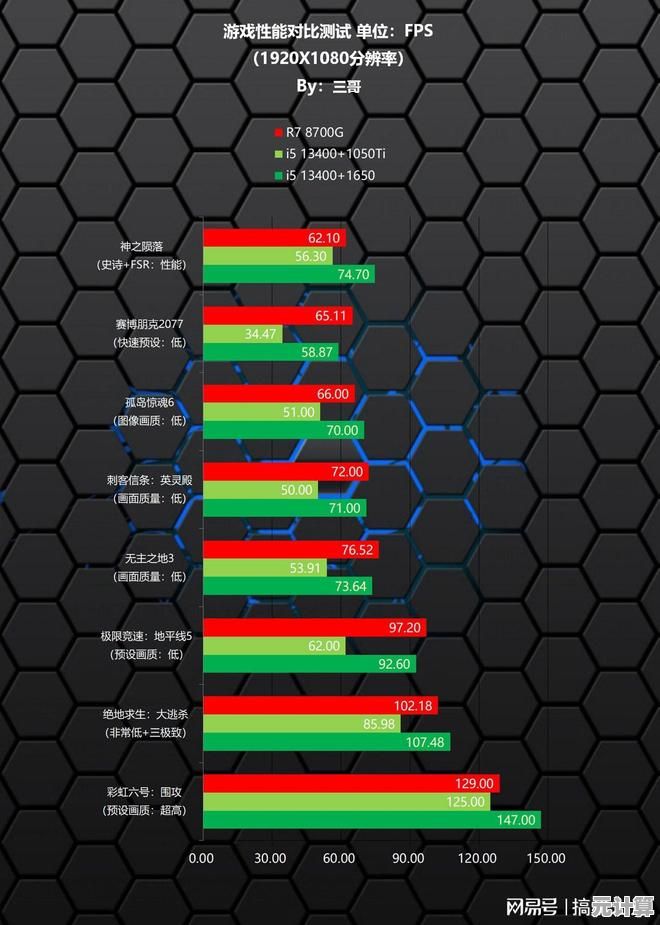

再比如游戏——《赛博朋克2077》里,枭龙800的帧率确实高,但功耗直接起飞,笔记本键盘烫得能煎鸡蛋。

它的「登顶」更像是一种极端性能的炫技,而不是「均衡体验的胜利」。

枭龙800能走多远?

枭龙800的诞生,证明了一件事:国产CPU真的能打。

但它也暴露了问题:功耗控制、生态适配、厂商优化,这些才是长期竞争的关键。

如果下一代能在能效比上突破,或许真能动摇Intel和AMD的统治地位,否则,它可能只会成为「跑分神器」,而非「大众选择」。

一场值得鼓掌的冒险

枭龙800像是一个「技术狂人」的作品——不完美,但足够震撼。

它告诉我们:CPU的性能极限,还能再往上推,即使用最「简单粗暴」的方式。

至于它能不能真正改变市场格局?

——先让笔记本别那么烫再说吧。🔥

本文由郭璐于2025-09-23发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/36733.html