如何优化电脑屏幕分辨率?掌握显示模式选择的关键要素

- 问答

- 2025-09-23 17:45:55

- 2

一场像素与眼睛的隐秘战争

我盯着新买的4K显示器发呆,眼睛已经开始隐隐作痛,这已经是本周第三次了——花大价钱升级设备,结果反而把自己搞得头晕目眩,我们总在追求更高的分辨率,更大的屏幕,却很少有人真正思考:这些像素究竟在为谁服务?

记得刚工作时,公司配的那台老式显示器分辨率只有1366×768,那时候我整天抱怨字体发虚,边角模糊,做梦都想换一台"看得清"的显示器,现在回想起来,那台老古董反而最护眼——不是因为技术先进,恰恰是因为它足够"落后",让我不得不保持50厘米的观看距离。

分辨率焦虑是这个时代的通病,手机厂商每年都在吹嘘像素密度又提升了多少,仿佛这直接等同于显示质量的飞跃,但很少有人告诉我们,在15.6英寸的笔记本屏幕上强行上4K,只会让Windows的缩放功能手忙脚乱,让某些老软件界面变成微观世界。

我邻居张老师就吃过这个亏,退休后心血来潮买了台27英寸4K显示器写书法,结果发现毛笔字的笔画在屏幕上细如发丝,不得不把系统缩放调到250%,最后所有软件界面都错位了,他儿子周末回家看到这一幕,默默给他换了台1080p的显示器,问题迎刃而解。

选择分辨率其实是在玩一场视觉距离的魔术,电影院为什么能接受那么低的像素密度?因为观众坐得够远,同理,手机需要超高PPI,因为我们总把它凑到眼前,我的血泪教训是:办公室用27英寸显示器,2K分辨率才是甜点——足够清晰,又不会让Excel表格变成需要显微镜观察的标本。

游戏玩家群体里有句黑话叫"帧数狗",指那些为了高帧率可以牺牲一切画质的极端分子,我倒觉得现在该警惕"分辨率原教旨主义者"——那些认为4K以下皆垃圾的偏执狂,他们不会告诉你,在24英寸显示器上玩1080p游戏,显卡温度能低15℃,风扇噪音小得像猫打呼噜。

视网膜屏概念被严重滥用了,苹果当年提出"在正常观看距离下人眼无法分辨单个像素"的标准,现在却被扭曲成"像素越多越好"的消费主义话术,我做过一个不严谨实验:让10个同事在盲测中分辨2K和4K的文本显示,正确率刚好50%——和瞎猜没区别。

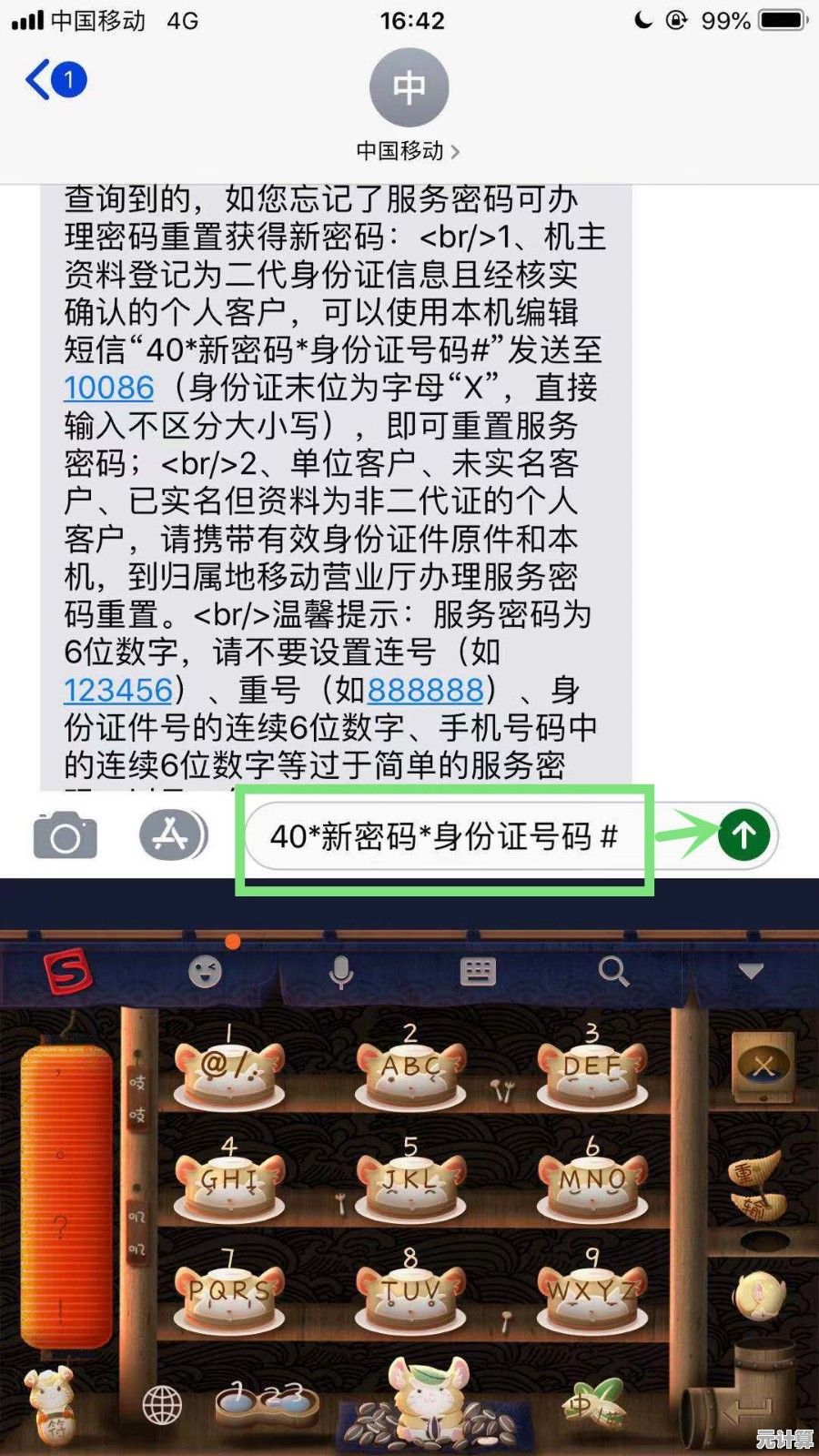

Windows的缩放功能至今仍是场灾难,125%缩放时某些软件界面模糊,150%时又可能布局错乱,我的临时解决方案很土:永远选择显示器原生分辨率的整数倍缩放,比如4K屏就用200%,虽然损失了些工作空间,但至少保住了我的眼角膜。

最近发现一个反常识现象:调低分辨率反而可能提升工作效率,把32英寸的4K显示器设为2560×1440,所有UI元素突然变得"人性化"了,不再需要眯着眼睛找工具栏图标,这让我想起Kindle的电子墨水屏——分辨率低得可怜,却是最适合长时间阅读的设备。

深夜赶稿时,我常把显示器调成护眼模式,分辨率降到1080p,奇怪的是,这种"降级"反而让注意力更集中——就像给视觉信息做了减法,或许我们需要的不是更多像素,而是学会在数字世界里做减法,毕竟,眼睛不会为分辨率投票,它们只会用干涩和疲劳默默抗议。

说到底,优化分辨率不是技术问题,而是人机关系的重新协商,下次当你忍不住想追求更高分辨率时,不妨先问自己:我的眼睛,真的需要这么多像素吗?

本文由东郭宛儿于2025-09-23发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/36769.html