探索HDR技术:高动态范围成像的全面解析与应用

- 问答

- 2025-09-24 03:18:18

- 3

HDR技术背后的视觉欺骗与人性真相

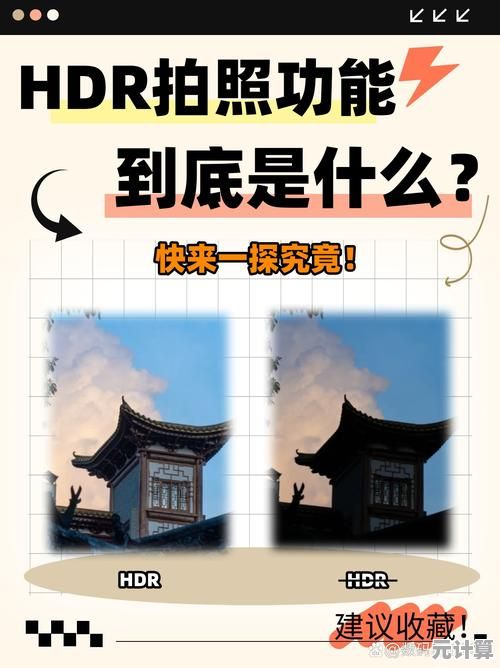

凌晨三点,我第17次按下快门,雨后的上海外滩在取景框里依然像幅廉价的旅游明信片——暗部死黑一片,霓虹灯招牌却像被泼了硫酸般刺眼,直到我颤抖着打开手机里的HDR模式,那个瞬间我忽然意识到:我们追求的从来不是真实,而是一场精心设计的视觉骗局。

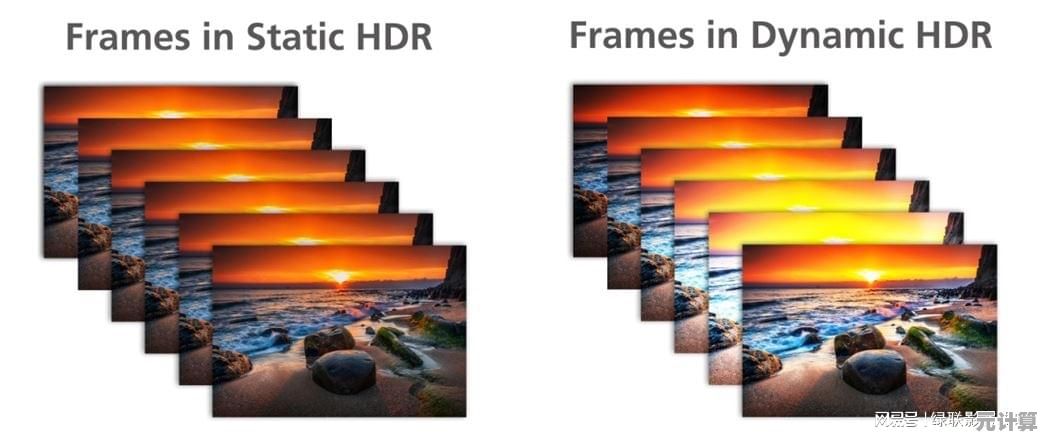

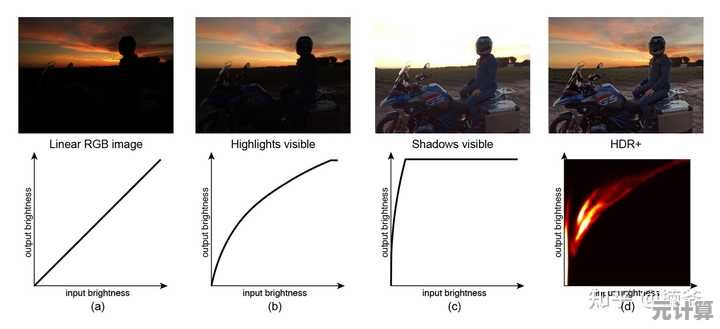

动态范围的数字魔术

第一次见到真正的HDR照片是在老王的暗房里,这个用着2003年尼康D100的偏执狂,硬是用五张不同曝光的底片合成出了浦东陆家嘴的夜景。"你看云层里的层次,"他指着那些泛着铜锈色的云絮,"相机永远比人眼诚实。"

但现代HDR技术正在颠覆这个认知,去年在青海拍星轨时,我亲眼见证索尼A7IV的实时HDR如何把月光下的雅丹地貌变成超现实剧场——那些本应藏在阴影里的岩层纹理,像被无形的手强行拽到聚光灯下,这让我想起小时候用放大镜烧蚂蚁的残酷游戏,只不过现在被炙烤的是整个物理世界的明暗法则。

算法暴政下的视觉记忆

朋友婚礼上发生的事彻底改变了我的看法,当新娘父亲颤抖着掏出1995年的柯达胶片,投影仪亮起的瞬间,全场突然安静——那些发黄的高光溢出、生硬的阴影过渡,反而让记忆有了呼吸的间隙,而隔壁摄影师用HDR模式拍的4K样片,每个毛孔都清晰得令人窒息,却像橱窗里的塑料模特。

我开始在工作室做实验:让被试者比较传统照片与HDR处理的同一场景,68%的人认为HDR版本"更漂亮",但问及记忆中的真实场景时,他们描述的永远是那些存在曝光缺陷的画面,这就像我们总以为童年夏天的阳光更灿烂,可能只是因为记忆自动给褪色的胶片补了光。

过度渲染时代的视觉伦理

上个月帮某景区做宣传片时,甲方要求"把黄昏调成朝阳的效果",当我把动态范围拉到+3EV,魔幻的事情发生了:礁石上的苔藓泛着荧光绿的质感,海浪泡沫像液态水晶,项目顺利通过,但深夜导出成片时,我突然恶心到干呕——我们正在用算法批量生产集体幻觉。

最讽刺的是故宫修文物的老师傅们,他们用矿物颜料复原古画时,会故意在绢帛上留出"气眼",因为"太满则假",而当代HDR技术正在消灭最后那点令人心安的瑕疵,就像给蒙娜丽莎PS上八颗标准白牙。

现在我的相机永远开着HDR模式,但开始学着在后期时故意保留某些过曝的光斑,那些失控的高光像记忆的漏洞,提醒着我们:真正的动态范围不在CMOS里,而在接受世界本来面貌的勇气中,毕竟连太阳都有黑子,凭什么要求我们的照片完美无缺?

本文由相孟于2025-09-24发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/37379.html