创新驱动发展战略纲要:构建科技引领的国家发展新格局

- 问答

- 2025-10-03 02:18:17

- 4

一场“非典型”的科技突围战

说实话,第一次看到“创新驱动发展”这六个字的时候,我脑子里蹦出来的居然是老家那个倒闭了的纺织厂——曾经靠代加工订单活了二十年,最后因为设备老旧、产品单一,在2020年悄无声息地关了门,老板是我远房表叔,喝多了总念叨:“哪是不努力?是跟不上趟了啊。” 😅

这大概就是为什么我们需要谈“创新驱动”,而且还得是“战略纲要”这个级别——它不再是一句口号,而是一场关乎生存的突围。

创新不是“锦上添花”,而是“救命稻草”

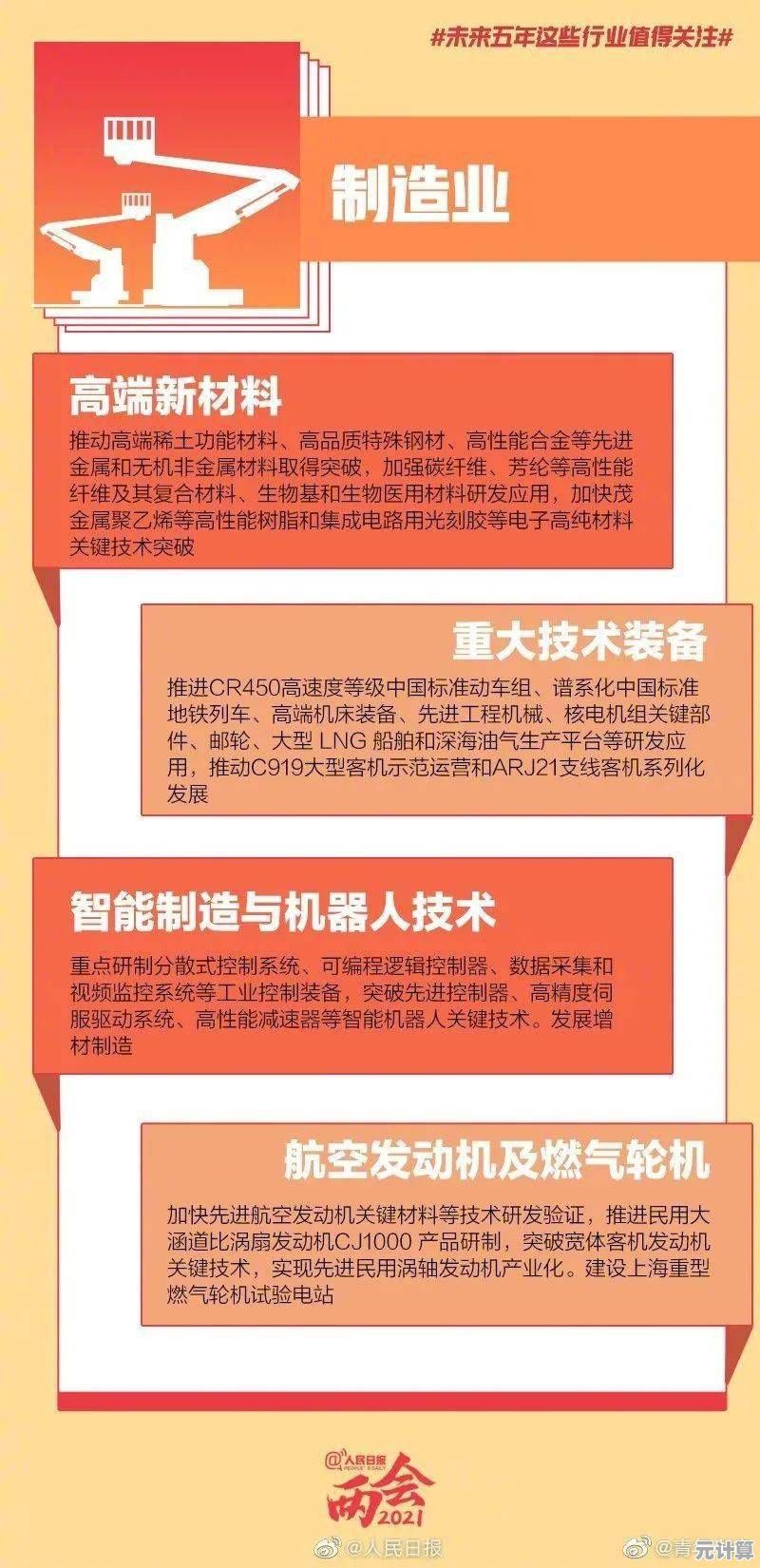

传统发展模式的红利正在肉眼可见地消失,低人力成本、资源消耗型增长、市场换技术……这些过去四十年的常规打法,如今越来越像在走钢丝,我大学读的是工科,记得教授在课上反复说:“中国人能造高铁,但轴承钢的核心配方还得进口。” 那种憋屈感,很多技术人应该都懂。

科技引领”的本质,其实是把主动权抓回自己手里,比如新能源领域的宁德时代,从专利布局到全球市占率,硬是靠电池技术卡住了产业链的咽喉,它不是在已有的游戏规则里当优等生,而是直接改写规则——这才是创新驱动该有的样子。

别只盯着“大突破”,小场景也能撬动大格局

很多人一提到创新就想到芯片、航天、人工智能这些“高大上”的领域,但现实中,创新往往藏在特别接地气的地方。

举个我亲身经历的例子:去年在浙江一个小镇调研,发现一家做传统五金配件的厂子,因为接入了工业互联网平台,居然能对生产线进行实时故障预测,老板说:“以前机器坏了停工一天亏几万,现在系统提前报警,师傅带着零件上门修,效率翻倍。” 🛠️ 这种“微创新”看似不起眼,但千千万万个工厂加起来,就是实体经济的韧性。

容错——最反人性,却最关键

创新最大的敌人或许不是缺乏资源,而是恐惧失败,我参加过不少科技企业的座谈会,发现一个有趣的现象:但凡做得好的,老板们都有点“偏执”——敢赌技术路线,也能接受项目黄掉。

比如华为早年做芯片,内部争议极大,烧钱、周期长、风险高,但如今海思成了应对制裁的底牌,反过来,有些国企考核KPI恨不得按月算,谁敢投十年不见回报的研发?😮💨 所以纲要里提到“完善创新容错机制”,真的不能只是文件上的一句话。

人,才是终极变量

最后扯点虚的——氛围,我在深圳南山区泡过半年,那里咖啡馆里聊的都是融资、专利、出海;回老家三线城市,饭桌上多半是考编、房价、学区,这种差异背后其实是创新文化的土壤问题。

纲要里写“激发人才活力”,但活力不是靠补贴喊出来的,得让搞技术的人相信:哪怕失败三次,第四次还有机会站起来,就像大疆的汪滔,当年在宿舍捣鼓无人机时,可没人保证他一定能成。

写到这里,我又想起表叔那个厂,如果早五年转型做功能性面料、数字化生产,结局会不会不一样?没人知道,但确定的是,躺在旧模式上等风来,注定会被刮倒。

创新驱动从来不是一场优雅的盛宴,而是一次次试错、冲突甚至狼狈的摸索,但只有这样,才能真的“构建新格局”——不是纸上画的,是用代码、钢印和失败经验堆出来的。 💪

(完)

本文由但半青于2025-10-03发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/49803.html