揭秘私募股权(PE)从基础概念到实际应用的全方位解读

- 问答

- 2025-10-04 10:55:27

- 4

揭秘私募股权(PE):钱、权、梦与一点点“脏活”

说实话,第一次听说“私募股权”这个词的时候,我以为是某种高端版的“众筹”——几个有钱人凑一锅钱,偷偷投点小公司,然后等着发财,后来才知道,这事儿比我想象的复杂,也远比“投钱-赚钱”这个简单逻辑来得血肉丰满。

如果你也曾经觉得PE是金融圈内那群穿西装的人自嗨的游戏,那咱俩一开始想的差不多,但后来我接触了几个真正干这行的人,听过他们吹牛、抱怨、甚至偶尔崩溃,才慢慢意识到:PE本质上是一场关于控制、改造和退出的疯狂游戏。

PE到底是什么?别扯术语,说人话

想象一下,你朋友开了家咖啡馆,生意不错但缺钱扩张,你掏钱入股,帮他优化菜单、整顿管理、疯狂拉新,最后要么转手卖掉,要么做大了继续分红——恭喜你,你刚刚进行了一场“迷你PE操作”。

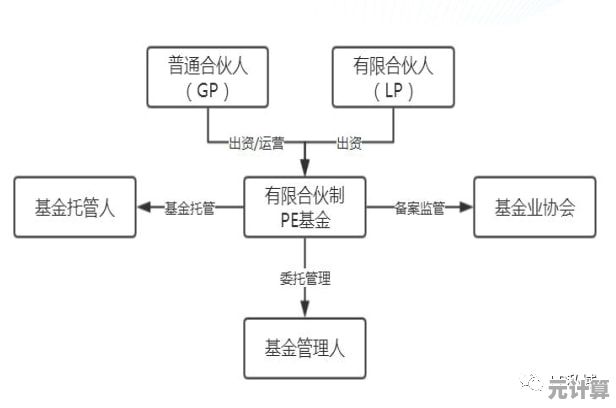

真正的PE玩的数字后面零多到数不过来,他们募资来自机构(比如养老金、保险公司)和超级富豪,然后拿去买下整家公司(或者大部分股权),进去“动手动脚”改造一番,等公司值钱了再卖掉或者上市。

但这里有个关键:PE追求的从来不是“参股”,而是“控制”,他们不相信“ passively waiting for the moon”(被动等月亮圆),而是要亲手造一个月亮——哪怕过程中得爬泥坑、拆墙补瓦。

为什么总有人说PE是“秃鹫”?

也不是没道理。

我认识一位在国内某PE机构做投资经理的朋友,自嘲是“企业外科医生+财务刽子手”,他们曾经投过一家传统制造业企业,收购完第一件事就是:砍掉三分之一的员工、卖掉边缘业务、把管理层洗牌一遍。

“听着残酷吧?”他说,“但如果不这么做,公司半年后就破产了,所有人一起完蛋。”

这种“先破后立”的逻辑,是PE最容易被骂的地方,但另一方面,有些企业确实只有在被“打碎重组”之后才能重生,比如百丽国际,当年高瓴资本私有化之后,推动数字化转型,后来重新上市市值翻了几倍——你说这是“救活”还是“宰割”?恐怕取决于你站在哪个角度。

PE的钱真的那么“聪明”吗?

不一定。

几年前我跟风看过一个新能源项目,某PE机构领投,号称“技术颠覆、市场蓝海”,结果呢?技术根本没量产可能,老板拿钱先去买了套房,项目黄了,LP(出资人)血亏。

PE机构也不是神,他们也会看走眼、也会被忽悠、甚至有时候只是为了“赶风口”而投,行业里有一句话:“In good times, you’re a genius. In bad times, you’re an idiot.”(行情好你是天才,行情差你是傻x)。

真正优秀的PE,不是在市场好的时候能投出明星项目,而是在市场差的时候还能控制住损失,甚至逆势挖到宝。

如果你也想冲进PE——先别急着递简历

这行听起来光鲜,但其实杂活累活一大堆,我那位投资经理朋友最常吐槽的就是:“一半时间在算数字,一半时间在哄人。”

哄创始人别撂挑子、哄LP别撤资、哄银行继续贷款……甚至还要哄自家老板别乱指挥,他说这行真正核心的能力不是财务模型做得多漂亮,而是“能在混沌中做决策,还能让所有人觉得你心里有数”。

PE现在也越来越“卷”,以前可能拼的是谁能拿到项目,现在拼的是:谁能在投后真正帮企业做增长?谁能搞定ESG?谁有产业资源?——纯金融背景的人,反而越来越不吃香。

最后说点虚的:PE到底改变了什么?

在我看来,PE像是一股“资本式的达尔文主义”,它加速企业的生与死,逼着资源向更高效的地方流动,但有时候,它也过于迷信“效率”,忽略了企业本身的文化、人、甚至某种笨拙却珍贵的初心。

理想状态下,PE应该是那个“带着资源和理性而来的帮手”;但现实中,它偶尔也会变成“拿着鞭子的计时员”。

没有人完全拒绝PE,但也没人敢完全信任它——这可能就是它本该有的位置:不是救世主,也不是魔鬼,而是商业世界中最现实、最冷静、也最矛盾的那一类玩家。

如果你问我PE到底是什么?我现在可能会说:“一场用钱投票的改造实验,赢了会所嫩模,输了下海干活。” 话糙理不糙。

(完)

本文由但半青于2025-10-04发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/51885.html