探索电脑CPU天梯图的构建原理与生成步骤

- 问答

- 2025-10-04 14:53:03

- 6

探索电脑CPU天梯图:我是怎么一点点搞懂它的

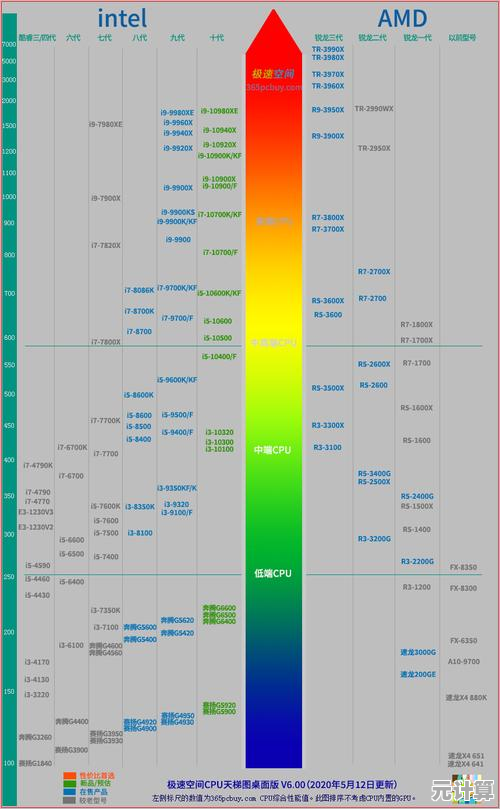

说实话,第一次看到“CPU天梯图”这玩意儿的时候,我有点懵,那会儿刚打算自己装台电脑,朋友甩过来一张密密麻麻的排名图,说“照着这个选U就行”,我一边点头一边想:这图到底谁做的?怎么排的?为啥i5有时候能打i7?难道真是几个大佬随便拍脑袋决定的?

后来折腾多了才明白,天梯图背后其实是一套挺有意思的逻辑——不过绝对没那么“完美”,有时候甚至觉得,这玩意儿更像是一门玄学加数据的混合体。

天梯图到底是啥?先得拆开看

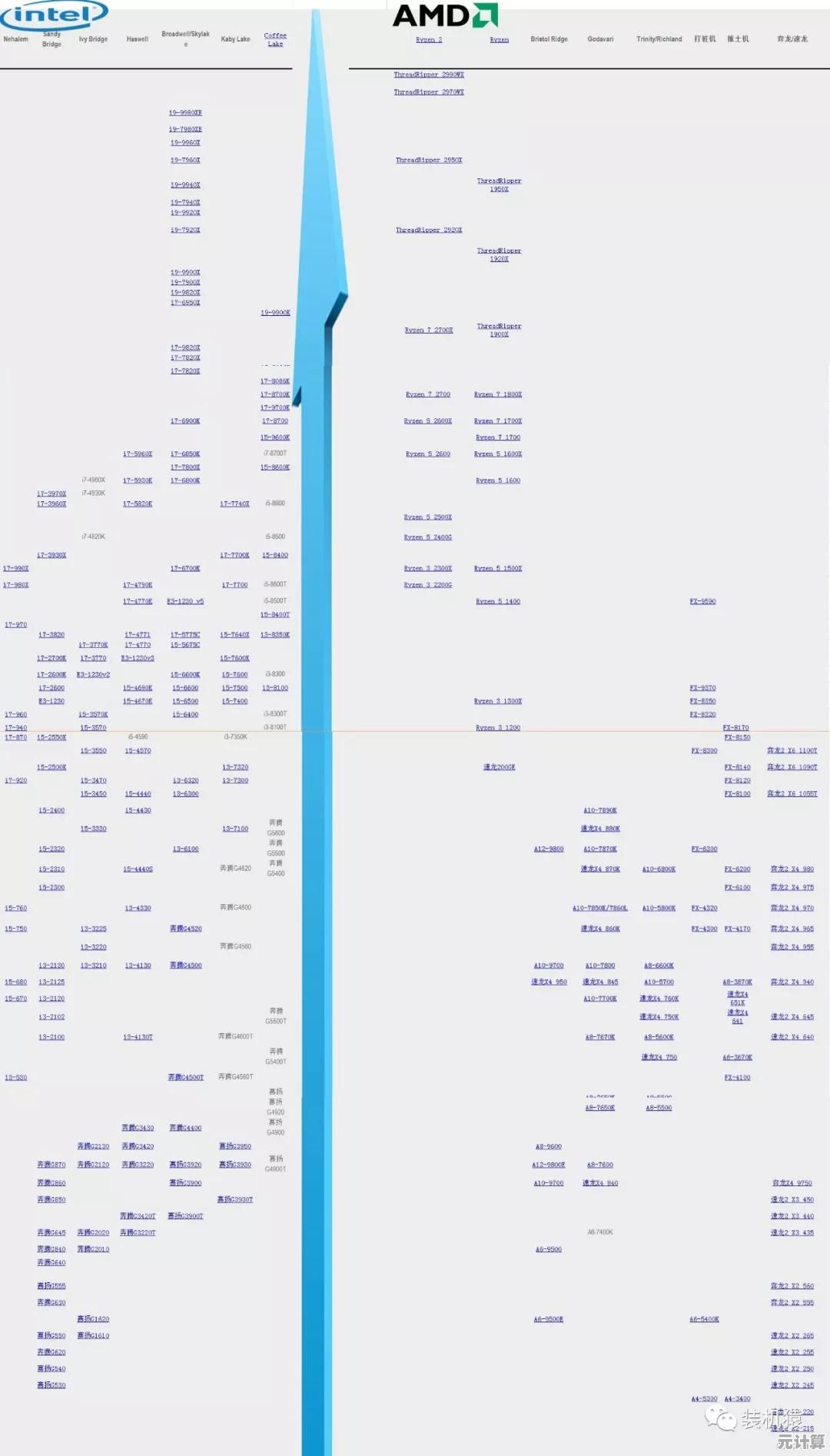

天梯图,说白了就是CPU性能排名表,但它不像考试成绩那样只有一个总分,而是得多维度拼凑起来,最早我看到的那几张图,大多是基于跑分软件(比如Cinebench、3DMark)的数据,再加上一些游戏实测结果硬凑出来的。

但问题来了:不同软件侧重点不同,有的多核跑分猛如虎,一玩游戏就怂成狗(说的就是你,早期AMD推土机),所以单看一个分数绝对不行——这点我深有体会,曾经拿一颗多核跑分很高的U剪视频很爽,结果打游戏时帧数波动大到让我怀疑人生。

所以现在的天梯图构建,早就不是“一个分数走天下”了,得分成几个维度:单核、多核、能效、游戏表现、甚至散热兼容性,但……谁有功夫看那么细?于是大家还是习惯性地把它压成一张“总排名”,这其实已经埋下了不准确的种子。

怎么排顺序?扯一扯“权重”那点事儿

构建天梯图最头疼的就是权重分配,一颗CPU单核强、多核弱,另一颗多核强、单核普通,谁更高?

我之前自己尝试做过一张简易版,结果在英特尔i5-12600K和AMD R5 5600X之间纠结到半夜,12600K多核性能强一截,但5600X能效更低、温度控制更好,最后我干脆把游戏帧数权重调高到50%,多核30%,其他杂七杂八的占20%——结果12600K排名更高,但你说这合理吗?如果是做设计的人看了,可能直接骂我瞎搞。

所以你看,天梯图本质上是个“主观加权”的结果,甚至不同平台出的图都不一样,有的偏向游戏党,有的侧重生产力用户,所谓“权威天梯图”,其实不存在。

数据从哪儿来?跑分≠真实体验

理想情况下,天梯图应该基于大量实测数据,但现实中,很多图是把媒体评测、用户投稿、甚至芯片规格参数混在一起用。

我一度很迷信跑分,直到自己用上了某颗旗舰U才发现:跑分是高,但动不动就降频,机箱热得能煎蛋,后来我看天梯图时都会偷偷注意小字部分:“默认频率下测试”、“开启PBO后”、“搭配360水冷”……这些条件限制才是关键啊!

所以现在我自己看天梯图,会优先找那些标注了测试环境的版本,如果一张图啥也不说,只扔个排名,我基本直接关掉——忽悠小白的。

生成步骤?说白了就是“攒数据+加权+吐槽”

如果非要说“标准流程”,大概是:

- 收集数据:从各类评测中扒拉跑分、帧数、功耗数据,偶尔也参考用户反馈(比如贴吧、论坛里的吐槽);

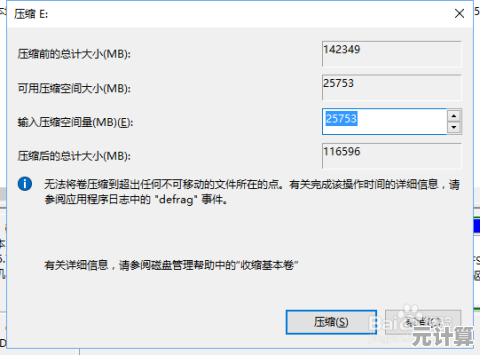

- 归一化处理:把不同测试项目的分数转换成同一量纲,比如百分制或者指数分——这里经常出现偏差,因为转换规则本身就有主观性;

- 加权排序:根据目标用户群体设定权重(比如游戏图侧重单核和游戏帧数);

- 调整修正:拿真实体验反馈回补,这颗U听说兼容性差,排名降一点”、“那个型号散热翻车太多,往下挪”。

但最后你总会发现,有些CPU就是“不好摆”,比如苹果M1刚出来时,x86阵营的天梯图根本没法直接把它塞进去——架构完全不同、测试软件都不通用,当时很多图直接选择“无视”,也有硬着头皮排的,结果被骂得狗血淋头。

所以天梯图有啥用?我的结论是:参考,但别当真

现在我再看到朋友转发天梯图,都会补一句:“看个大概就行,别迷信排名。”

它更适合用来快速排除明显不合适的选项(比如预算2000别看旗舰U),或者大致定位某个CPU的梯队,但真要选择,还得结合自己的使用场景:打游戏?剪视频?还是就开个网页+写PPT?

最后吐个槽:有时候觉得天梯图就像星座运势,给你个心理安慰,但真决定砸钱买U的时候,还是得拆机实测、看评测、蹲用户反馈……累是累点,但谁让你想省钱又想要性能呢?

反正我现在已经学会一边翻图一边嘀咕:“这排名估计又是拿钱堆出来的吧?”——保持怀疑,才是搞机的真正素养。

本文由郭璐于2025-10-04发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/52138.html