揭秘CPU如何扮演计算机核心:深入剖析其工作原理与系统架构

- 问答

- 2025-10-05 02:00:32

- 2

揭秘CPU:那个藏在机箱里的“疯狂大脑”

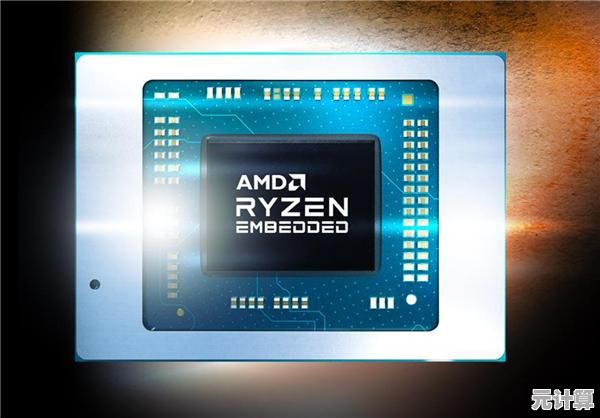

每次我拆开电脑机箱,看到那块小小的方形芯片,总觉得有点不可思议——就这玩意儿,支撑起了我写代码、打游戏、看视频的所有疯狂?说实话,CPU(中央处理器)这个名字听起来太严肃了,我更喜欢把它想象成一个“永远在赶deadline的办公室员工”,不停处理任务、协调各方,偶尔还会因为过热而暴躁地让风扇狂转。

别看它表面冷静,内部其实忙得要命,咱们今天就抛开教科书那套,聊聊CPU到底是怎么“活”起来的——带点我自己的折腾经历,还有一些不太完美的胡思乱想。

“指令?数据?我全都要!”——CPU的基本人设

CPU的核心工作就两个:取指令和执行指令,听起来简单得像废话对吧?但它的疯狂之处在于:每秒干这事几十亿次。

我大学时第一次用汇编语言写了个循环加法程序,在调试器里看代码执行时,才发现CPU根本不是“一步一步”走,而是同时在做多件事——取一条指令的同时,可能还在处理上一条指令的运算,甚至提前抓取后面的数据,这种“流水线”(pipeline)机制就像一个人边切菜、边炒菜、边尝味道,效率高,但偶尔也会翻车——比如预测错了下一步要执行什么(分支预测失败),就得全部倒掉重来,我那个bug百出的程序跑起来时,CPU估计没少在心里骂我。

说到这儿,我得提一嘴:CPU其实挺“自私”的,它眼里只有0和1,根本不管你运行的是Windows还是《赛博朋克2077》,它只认指令集(比如x86、ARM),就像你只听得懂你会的那几门语言,去年我给树莓派写底层驱动时,差点被ARM和x86的指令差异搞崩溃——明明逻辑一样,换套指令就得重头再来,CPU才不关心人类的痛苦呢。

拆开看,里面是个“微型城市”

如果放大CPU的内部,你会发现它其实是个高度分工的小社会,别看只有指甲盖大小,里头全是“街区”:

- ALU(算术逻辑单元):负责加减乘除和逻辑判断,像是个埋头算账的会计部门;

- 控制单元:指挥交通的警察,决定指令谁先谁后;

- 寄存器:CPU自己的“便签贴”,临时记点东西,速度快但少的可怜;

- 缓存:三层(L1/L2/L3)小仓库,放最近用的数据,L1最快但最小,L3大点但慢点——像你电脑桌面的文件堆,常用的放手边,不常用的塞抽屉。

我自己换CPU时发现个有意思的事:同样是i7,第十代和十二代性能差那么多,根本不是因为“更拼命”,而是缓存设计和核心调度策略变了,这就好比一家公司,人没多招,但 reorganize 了一下工位和流程,效率就上去了,唉,可惜我这辈子是没法给自己加缓存了。

“多核”不是真人多,而是精分现场

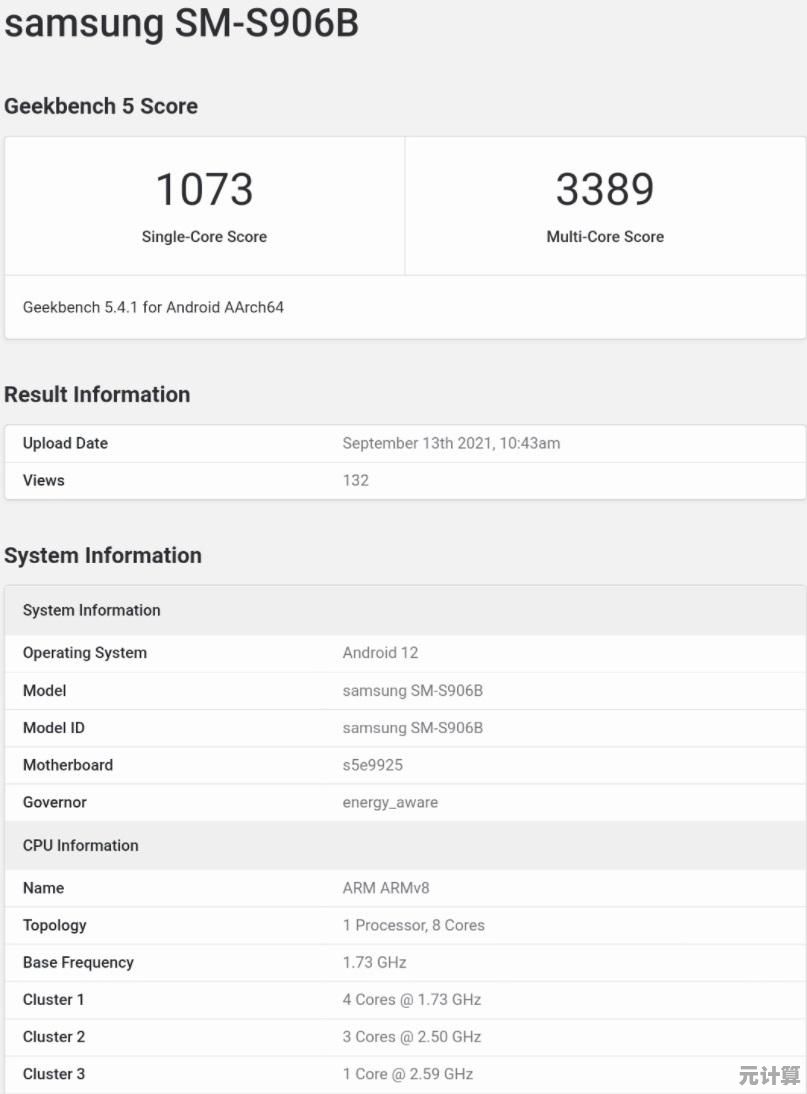

现在的CPU动不动就8核16线程,听起来很厉害对吧?但其实多核≠性能直接翻倍,很多时候它更像是一个人格分裂的专家:每个核心各自为政,但共享内存和缓存,偶尔还会争抢资源。

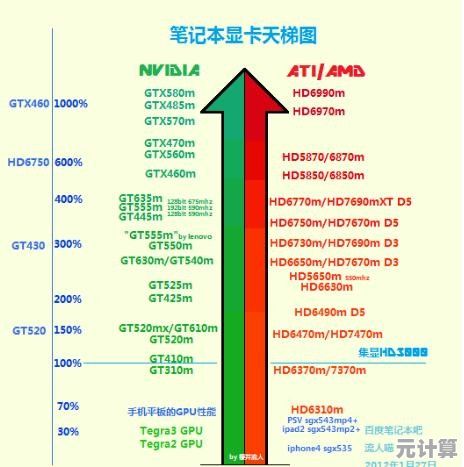

我写多线程程序时深有体会——有时候加更多线程反而更慢,因为CPU时间都花在协调和吵架上了(缓存一致性协议比如MESI),这就像一组设计师合作画一张图,如果沟通不好,反而会互相涂改对方的部分,AMD和Intel在这块打法也不同:Intel喜欢少核高频率,适合单干;AMD堆更多核心,适合分工,谁更好?看你干啥用——打游戏可能Intel快,我跑代码编译更爱AMD。

发热与功耗:CPU的“中年危机”

CPU性能越强,发热和耗电越吓人,我去年装台游戏PC,i9+3090,一跑渲染CPU温度直接飙到90°C——散热器呼呼作响,像在抗议我虐待它,其实这背后是物理极限:晶体管越小(现在都5nm了),漏电和发热越难控制。

有时候我觉得CPU像是个被逼到极限的运动员:明明可以跑更快,但再快就要中暑了,所以现在厂商不再拼命堆频率,转而搞异构设计(比如大小核),让适合的活交给合适的核心干,唉,人老了也得服老,CPU也是。

它不完美,但足够迷人

说实话,CPU根本不是那种“完美逻辑机器”,它充满了妥协和取舍:快取太大延迟高,核心太多难调度,预测错了要回滚……但正是这些不完美,让计算机有了优化和进化的空间。

每次我的代码跑出匪夷所思的bug,或者游戏突然卡顿,我反而会笑:这大概就是CPU在某个角落悄悄手忙脚乱了吧,它不像人类会抱怨,但仔细听——风扇的噪音,可能就是它的叹息。

所以下次你按下开机键,不妨对这个小小的方形芯片多点儿敬意:它可是用每秒几十亿次的燃烧,撑起了我们的数字世界。

(完)

本文由符寻凝于2025-10-05发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/52847.html