数据永恒存档得益于只读内存,重要记录永不消逝

- 问答

- 2025-10-05 03:36:28

- 4

数据永恒,只读记忆:当我们的故事不再消逝

我记得小时候,家里有一本厚厚的相册,是我爷爷留下来的,照片已经泛黄,边角卷曲,有些甚至粘在了一起,得小心翼翼地撕开,那时候我就想,如果这些记忆能永远清晰,该多好,我们好像真的接近这个目标了——只读内存(ROM)技术让数据永恒存档成为可能,重要记录或许再也不会消逝,但这背后,不只是技术的冰冷进步,还有我们人类对“永远”的执念和一点点不安的思考。

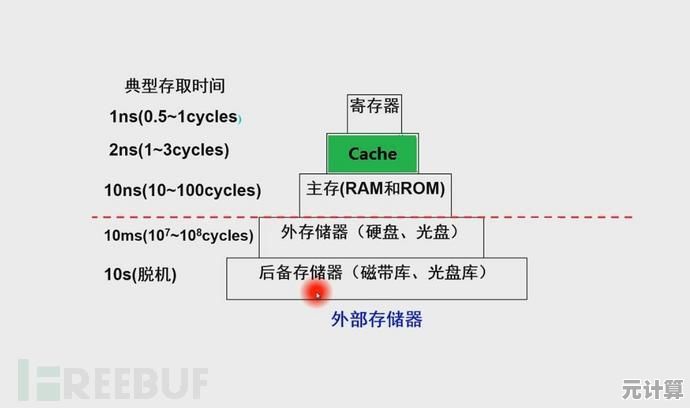

只读内存,说白了就是一种“写一次,读无数次”的存储方式,不像硬盘或U盘,可以随意擦写,ROM一旦写入,就基本锁死了,这种特性让它特别适合存档那些不容篡改的东西——比如历史档案、法律文件、科学数据,甚至是个人的珍贵记忆,想想看,大宪章》或者《独立宣言》当初是用ROM存的,可能我们今天还能看到原汁原味的数字版本,而不是靠脆弱的纸质副本在博物馆里供着。

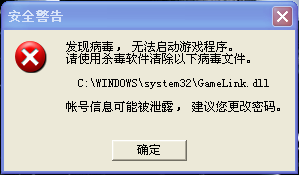

但技术再好,也得有故事支撑,我记得去年帮一个朋友整理他父亲的遗物——他父亲是个老摄影师,留下了成千上万张胶片照片,我们花了几周时间扫描、数字化,最后存进了一个基于ROM的归档系统,朋友说:“这下好了,就算房子烧了,这些记忆还在。” 那一刻,我突然觉得,技术不只是字节和电路,它承载的是人的情感和牵挂,ROM的只读特性,反而给了我们一种奇怪的安心感:这东西不会因为误操作或病毒就没了,它就在那儿,像块石头一样稳。

永恒真的那么美好吗?我有时候会胡思乱想,数据永远不消失,意味着我们的错误和尴尬也会被永久记录,比如年轻时发的蠢推特,或者那次喝醉后的视频——如果这些都存在ROM里,岂不是要跟着人类文明一起永垂不朽了?这有点可怕,对吧?技术给了我们永恒,但没给我们“忘记”的权利,或许,我们需要的不只是存档,还有选择性的遗忘。

再说回案例,科学界早就用ROM做数据归档了,比如NASA的太空任务数据,旅行者号探测器发回的信息,就存在只读介质上,几十年后还能被读取,但问题来了:技术迭代这么快,今天的ROM设备,一百年后还有人能读吗?我爷爷的相册至少还能用眼睛看,可如果未来没人生产ROM读取器了,这些数据不就成废铁了?所以永恒不是绝对的,它还得靠整个生态系统的支持——这让我觉得,人类对“永远”的追求,可能永远都带着点天真。

我想说,只读内存像是一把双刃剑,它保护了重要记录,但也可能让我们陷入数据僵化,生活是流动的,记忆也是会褪色的,或许有些东西本该自然消逝,但无论如何,能多一种方式留住值得珍惜的东西,总归是好的——哪怕只是为了那句“这下好了,它还在”。

(写完这些,我突然想再去翻翻那本老相册了,虽然技术能存档,但触摸纸张的感觉,ROM永远给不了。)

本文由鄂羡丽于2025-10-05发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/52949.html

![[闪动]奇妙光影世界,邀您沉浸绚烂魔力之旅!](http://pro.xlisi.cn/zb_users/upload/2025/10/20251008011517175985731738166.jpg)