CPU开核技术深度探索:新一代处理器核心架构与性能解析

- 问答

- 2025-10-05 19:46:33

- 4

从“开核”说起:一场关于CPU的极限游戏

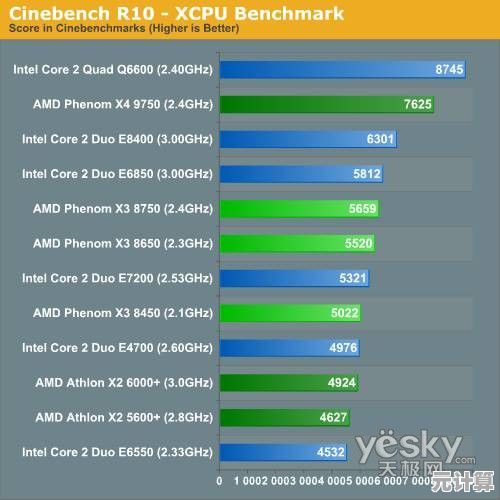

记得几年前,我第一次把一块AMD Phenom II X3 720拆开散热器,用铅笔在某个神秘的桥接点上轻轻涂抹——那一刻,仿佛自己成了硬件界的炼金术士,后来,那颗三核U真的变成了四核,那种“白嫖”一个核心的狂喜,至今想起来还让我心跳加速。

但今天的“开核”,早已不是拿铅笔涂几个触点那么简单。

开核的本质:从来不只是“多开一个核心”

很多人以为开核就是“把被屏蔽的核心重新打开”,这话对,但也不全对,新一代处理器架构——比如Zen 4、Raptor Lake或者苹果M系列——早就不是“一堆核心简单堆在一起”的乐高玩具,它们的核心之间存在着复杂的通信结构、缓存一致性协议,甚至电源管理单元的协同机制。

比如AMD在Ryzen系列中采用的CCD/CCX结构,你就不能简单地说“屏蔽掉一个核心就等于少了一个计算单元”,很多时候,屏蔽是因为该核心在频率响应、电压稳定性或缓存延迟上达不到标准,强行打开它,可能换来的是整个CPU在高负载下的不稳定,甚至是内存控制器的异常。

我试过在一颗Ryzen 5 5600X上尝试“复活”被屏蔽的核心(虽然AMD这几年几乎不留后门了),结果系统是能点亮,但一跑Cinebench就蓝屏,后来用HWINFO一看,那个“复活”的核心的L3缓存延迟比其它核心高了20%——这根本不是“多了一个核心”,而是“多了一个拖后腿的”。

性能解析:不是核心越多,速度就越快

我们太容易陷入“核心数迷信”了,Intel的Hyper-Threading、AMD的SMT,还有ARM的大小核架构,都在告诉我们:核心只是性能的一部分,甚至不是最大的那部分。

举个例子:Apple M2 Max,10核CPU(4大+6小),在很多轻度负载场景中甚至比一些12核的x86芯片响应更快,为什么?因为它的内存带宽调度、能效调度、以及CPU与GPU/NPU之间的数据通路设计得更合理。

再说得直白点:现在的CPU性能,看的是“系统级协同”,而不是“单个核心的物理数量”,你就算真能开核,interconnect 总线带宽跟不上,或者缓存命中率下降,可能反而会导致性能不升反降。

我曾经迷信核心数,给自己的老X99平台上了颗18核的Xeon ES(工程样品),结果打游戏还不如i7-7700K流畅——很多游戏根本调度不到那么多核心,反而因为单核频率低而吃了亏。

厂商为什么不再留“后门”了?

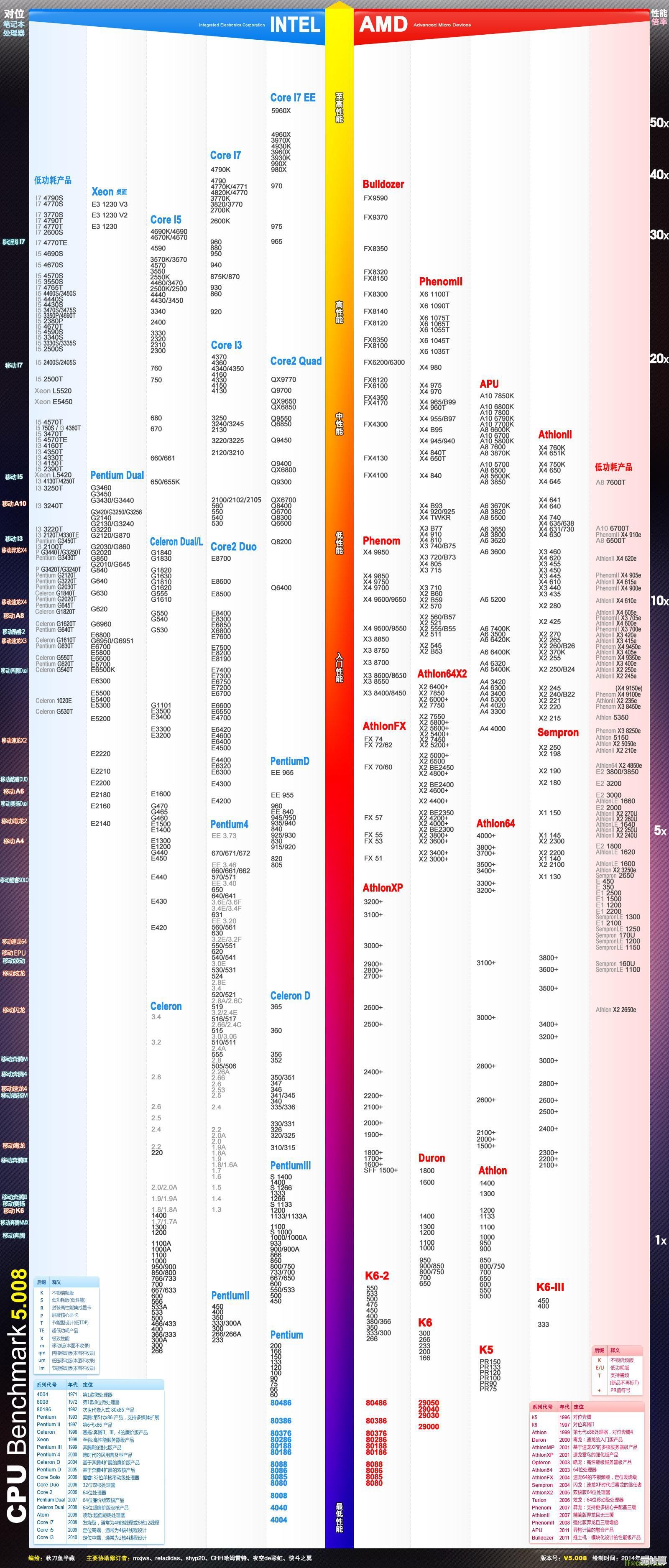

早年的开核,多少有点厂商“默许”的意思,AMD 的 Athlon II 开成 Phenom II,Intel 的 Pentium 开核变 i3……那时候市场需要话题,也需要性价比神话。

但现在呢?

- 工艺精度越来越高,瑕疵核心很难通过软件“修复”;

- 产品线划分更精细,厂商不再愿意让你用低端价钱蹭高端性能;

- 安全性要求高了,随意动底层架构可能触发安全机制甚至物理损坏。

你看Intel 13代酷睿的“小核集群”,根本就不是传统意义上的“可开核”结构——你甚至没法单独关闭某一个核心,只能关整个集群。

开核的未来在哪里?

也许,“开核”这个词将来会彻底消失,但“个性化调校”不会。

比如现在流行的PBO2、Curve Optimizer(曲线优化器),其实就是另一种意义上的“开核”——不是打开隐藏的核心,而是通过调整电压-频率曲线,让每个核心跑到比标称值更高的频率。

我最近玩Ryzen 7 7800X3D时就深有感触:与其幻想开核,不如好好调一下CO偏移值,让最差的那个核心别拖后腿,让最好的那个核心冲上更高频率——这才是现代CPU的“开核哲学”。

我们到底在追求什么?

说到底,开核是一种极客精神的延续:用更低的成本,获得超越预期的性能,那种“一不小心摸到奖”的快乐,是装机的乐趣中最原始的部分。

但现在的CPU越来越像精密的生物,而不是一堆开关的集合,我们能做的,是更细致地去理解它、调教它,而不是粗暴地“破解”它。

也许某天,当我们再谈起“开核”,会把它当作一段硬件史上浪漫的野史——而那时候的我们,已经在玩更极致的玩法了。

本文由韦斌于2025-10-05发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/53984.html