全面了解适配器:定义、工作原理及常见类型详解

- 问答

- 2025-10-05 20:47:24

- 1

它到底是个啥?怎么用?有哪些常见类型?

说到适配器,你可能第一时间想到的是手机充电头上那个小方块,或者笔记本电脑电源线上那个沉甸甸的“黑盒子”,其实适配器远不止这些——它更像一种“中间人”,默默解决着“不匹配”带来的麻烦,我自己就曾经因为买错充电头,对着电脑和插座干瞪眼半天,最后只能狼狈地去店里再买一个,这种尴尬,大概就是适配器存在的意义吧。

适配器到底是什么?

适配器(Adapter)就是让两个本来不兼容的东西能够一起工作的转换装置,它不改变本质,只是“翻译”一下信号、形状或者电压,让双方能听懂对方的话。

比如你从日本带回来一个电吹风,插头是两脚扁头的,但你家的插座是三孔的——这时一个简单的插头转换器就能解决问题,它没改变电吹风的功率,也没改变插座的电压,只是让物理接口匹配了。

我的个人看法:适配器有点像人际沟通中的“翻译官”,有时候两个人观念不同,但通过一个中间人调和,就能合作起来,技术上也是这个道理——适配器就是一种妥协的智慧,不求彻底改变,但求临时或长期兼容。

适配器是怎么工作的?

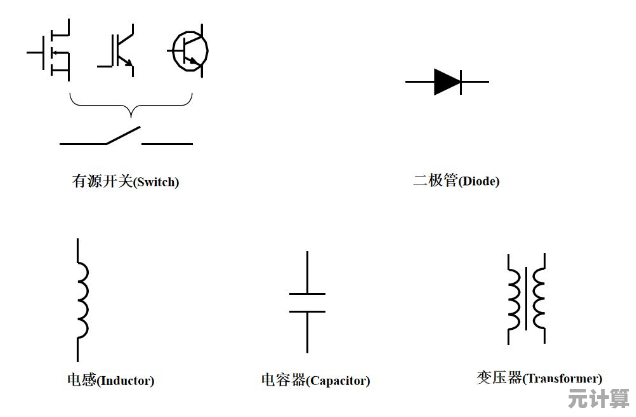

适配器的工作原理其实不复杂,本质上就是 转换与桥接,根据类型不同,转换的内容也不同:可能是电压、数据格式、物理接口,甚至是协议。

举个现实中的例子:很多人现在还在用Type-A接口的U盘,但新款MacBook只有Type-C口,这时候你就得用一个Type-C转Type-A的转换器,它内部其实是一块小电路板,把Type-C的信号“翻译”成Type-A能识别的格式——但内容完全没有被改变。

再比如电源适配器:220V的交流电进入充电头,通过整流、滤波、降压等步骤,变成5V的直流电输出给手机,这个过程既有物理形态的变化(交流变直流),也有电压的调整。

一点不完整的思考:我有时会觉得,适配器有点像这个时代的“和事佬”,技术迭代太快了,不可能所有设备同时更新,总有些旧东西还要用,新东西又要兼容——适配器就是在填这些坑,但它也不是万能药,转换过程中难免有损耗,比如速度变慢、充电效率降低,这都是妥协的代价。

常见的适配器类型 & 我用过的那些坑

适配器有很多种,按功能分这几类比较常见:

-

电源适配器:最常见的一种,比如笔记本电源、手机充电头,我曾经买过一个便宜的第三方充电器,结果手机充电慢还发烫,后来才知道是电压不稳定导致的,所以现在只敢买官方认证的——适配器质量真的很重要。

-

接口转换器:比如HDMI转VGA、USB-C转网口,我们办公室的投影仪只支持VGA,但大家的电脑早就没有VGA口了,每人发一个转接器成了标配,不过有时候转接后分辨率会下降,这也是没办法的事。

-

协议适配器:比如蓝牙适配器,以前的老车没有蓝牙功能,我就买过一个点烟器接口的蓝牙接收器,插上之后就能用手机放音乐——这其实就是在模拟音频信号输入。

-

软件/驱动适配器:比如Windows系统里的打印机驱动,也可以看作一种软适配器,之前在家打印资料,新电脑识别不了老打印机,装了个驱动就解决了——某种程度上,软件适配器才是真正“隐形的英雄”。

吐槽一句:有些适配器设计得反人类,比如一些多合一扩展坞,接口挤在一起,同时插U盘和HDMI线就会打架……也不知道设计师自己试过没有。

适配器,是妥协还是智慧?

说到底,适配器是一个实用主义的产品,它的存在不是因为完美,而是因为需要。

它让我们不必每次升级设备就淘汰所有旧物,也在技术上给了我们更多缓冲空间,但它也有局限——转换会有效能损失,叠加太多适配器会让系统变得复杂、不稳定。

所以我的态度是:能用原生尽量用原生,实在不行再上适配器,它就像是一根临时拐杖,帮你过渡,但不是长久之计。

也许未来有一天,所有设备都统一了接口和协议,适配器就会慢慢消失,但在此之前,咱们还是得靠它“苟着”——,毕竟现实世界,本来就不是完美兼容的嘛。

写这篇文章的时候,我又翻出了抽屉里那一堆各式各样的转换头——每个背后几乎都有一个“差点误事”的故事,你有什么适配器的经历?欢迎分享~

本文由鲜于凝雨于2025-10-05发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/54048.html