深入解析浏览器:定义、工作机制及其在数字生活中的重要性

- 问答

- 2025-10-06 06:27:13

- 1

数字生活的隐形推手

说实话,我小时候第一次打开浏览器,只是为了玩网页小游戏,那时候觉得它就是个“能上网的窗口”,点一下,东西就出来了——像魔术一样,直到后来学了点技术,才发现这玩意儿背后复杂得让人头皮发麻,浏览器的定义?表面上是个软件,但我觉得它更像一个数字世界的翻译官,把代码变成我们能看懂的页面,顺便还在背后悄悄干了一堆脏活累活。

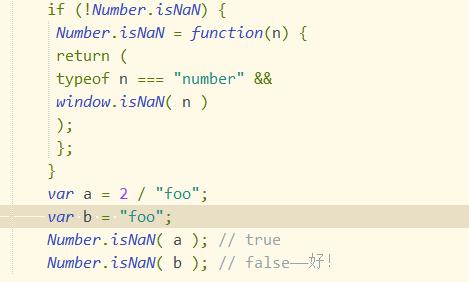

浏览器的基本工作机制其实挺像外卖小哥接单:你输入网址(下单),浏览器解析网址、找服务器(联系餐厅)、取回数据(取餐)、渲染页面(把餐装好递给你)——只不过这一切发生在毫秒之间,但很多人不知道的是,这个过程里藏着无数可能出错的环节,比如有次我急着查航班信息,页面却卡在半路只显示一半,刷新几次才成功——后来才知道是CSS加载失败了,这种“不完美”恰恰暴露了浏览器工作的脆弱性:它需要同时处理网络、渲染、脚本执行,任何一个环节掉链子,用户体验就直接崩盘。

浏览器的重要性早就超越了“工具”范畴,举个例子:我朋友去年靠浏览器插件抢到了限量球鞋,而另一个人因为没更新浏览器版本,在支付页面被漏洞攻击丢了密码,你看,它甚至能影响人的经济行为和安全底线,现在连政府服务、在线医疗都依赖浏览器,如果它突然消失,数字社会可能直接倒退十年。

但浏览器最让我着迷的是它的“人格分裂”,Chrome像个高效但贪吃内存的学霸,Firefox是固执的隐私卫士,Safari则是苹果生态里的优雅管家——每个浏览器都有自己的脾气,我自己曾经因为Edge的朗读功能爱上了它,那机械的嗓音陪我熬过无数篇论文,虽然偶尔断句诡异得像在念咒语。

有时候我也会胡思乱想:当VR浏览器开始普及,我们会不会对着空气划手势操作?那时候现在的渲染引擎会不会像过去的Flash一样被淘汰?技术迭代快得让人既兴奋又焦虑。

说到底,浏览器早已是我们数字生命的延伸,它记得你的搜索记录,知道你的购物偏好,甚至比你更早发现疫情趋势——虽然偶尔卡顿、崩溃、闹脾气,但正是这些不完美提醒着我们:背后运行的从来不是冰冷的神话,而是充满妥协和挣扎的技术现实。

(写完才发现又熬夜了,每次聊技术总是停不下来——或许这就是浏览器的魔力,它永远能让你想着“再点开下一个链接就好”)

本文由吾海昌于2025-10-06发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/54663.html