电子邮件的定义与多重作用:从个人交流到商务沟通的全面审视

- 问答

- 2025-10-06 10:33:34

- 1

电子邮件的“隐形”力量:它如何悄悄重塑我们的沟通世界?

记得我注册第一个邮箱的时候,大概是2005年,那会儿我还在读中学,用的是一个现在几乎消失的平台,每次点开网页都要等上十几秒,听着拨号上网的“嘟嘟”声,心里还有点小激动,那时候的邮件,对我来说就是个收班级通知和偶尔转发笑话的工具——谁会想到,十几年后,它几乎成了我工作和生活中最离不开的东西之一?

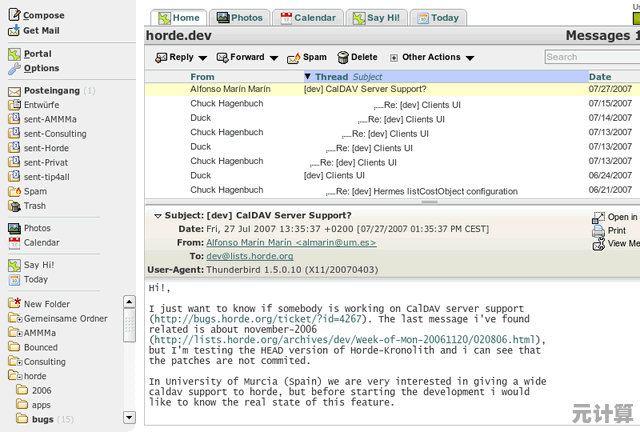

电子邮件,说白了,就是通过互联网发送和接收的文字信息,可能还带点附件,听起来挺技术的,但它的魔力远不止于此,它不像微信或Slack那样“即时”,却有一种独特的“延迟感”,让人能停下来想一想再回复;它也不像电话那么直接,却留下白纸黑字的记录,谁也赖不掉,这种“半正式”的暧昧状态,反而让它在很多场景下变得不可替代。

先说个自己的例子吧,去年我和一家欧洲公司谈合作,前期的视频会议挺顺利,但最后卡在合同细节上,双方在电话里扯了半天,谁也没说服谁,后来我干脆把所有争议点列成一条邮件,附上数据和支持材料,半夜发了过去,第二天早上,对方回了一封长邮件,语气明显软化了——邮件给了他们时间仔细推敲,也让我避免了当场争执的尴尬,最后合作谈成了,老板还夸我“沟通技巧好”,其实哪有什么技巧,不过是邮件给了双方一个缓冲地带。

但电子邮件也不总是这么“高效”,有时候它简直是个黑洞,我有个朋友在广告公司工作,他说最崩溃的就是周一早上打开邮箱,看到上百封未读邮件,其中至少一半是抄送给他“仅供参考”的,这种时候,邮件反而成了负担,让人淹没在信息的海洋里,真正重要的东西反而被埋没了,我自己也经历过类似的事——曾经因为漏看了一封邮件里的某个附件,差点耽误了整个项目的进度,现在想想,邮件虽然方便,但也得学会怎么“管理”它,不然反而会被它牵着鼻子走。

而在个人生活里,电子邮件更像是个时间胶囊,我至今还保留着大学时和初恋男友的邮件往来(虽然现在看起来有点幼稚),那时候没有微信,我们靠邮件分享日常,甚至吵架也在邮件里——因为写信能让人冷静下来,现在的社交软件太快了,快到你来不及思考就发出去了,而邮件却强迫你稍微慢一点,这种“慢”,在今天反而成了一种奢侈。

至于商务沟通,电子邮件简直是“万能胶”,从求职投简历到客户跟进,从会议邀约到项目汇报,它无处不在,但它也有黑暗面:比如那些永远写不完的邮件线程,或者明明就在同一个办公室却非要发邮件“留痕”的微妙政治,有时候我觉得,邮件在商务场合已经不只是工具,而是一种沟通的“仪式”——通过它,人们既保持距离,又维持联系,这种平衡真的很微妙。

说了这么多,其实电子邮件最让我着迷的,是它的“适应性”,从1990年代只能发纯文本,到现在能嵌入视频、支持实时协作,它一直在变,却又始终没被淘汰,相比之下,多少曾经火爆的沟通工具(比如MSN或飞信)早就消失了,邮件的生命力在于它的“开放”和“包容”——你不需要加好友才能发信,也不受平台限制,这种自由度是很多现代软件给不了的。

它未必能永远活下去,新一代的人可能更习惯用TikTok或Discord之类的工具,觉得邮件“太老派”,但我觉得,只要人们还需要一种介于正式和非正式之间的沟通方式,还需要留下记录、避免即时回复的压力,电子邮件就还会活着——哪怕换个形式。

写到这里,我突然想起今天还没查邮箱,算了,明天再说吧,反正邮件又不会跑掉——这种从容,大概也是它给我的礼物吧。

本文由鲜于凝雨于2025-10-06发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/54926.html