音频解码芯片天梯图解析:技术演进如何重塑播放器音质体验

- 问答

- 2025-10-06 12:54:26

- 2

技术演进如何重塑播放器音质体验

记得我高中时攒钱买的第一台MP3,用的是老旧的Sigmatel芯片,音质干瘪得像被抽干了水分的橘子🍊,听周杰伦的《七里香》居然能听出电流嘶嘶的背景音——但那时候还傻乐,觉得有个播放器就挺酷的,现在回过头看,解码芯片这二十年的演进,简直像一场悄无声音的技术革命,一步步把“听个响”变成了“沉浸式听觉体验”。

天梯图底层:那些年我们听过的“数码味”

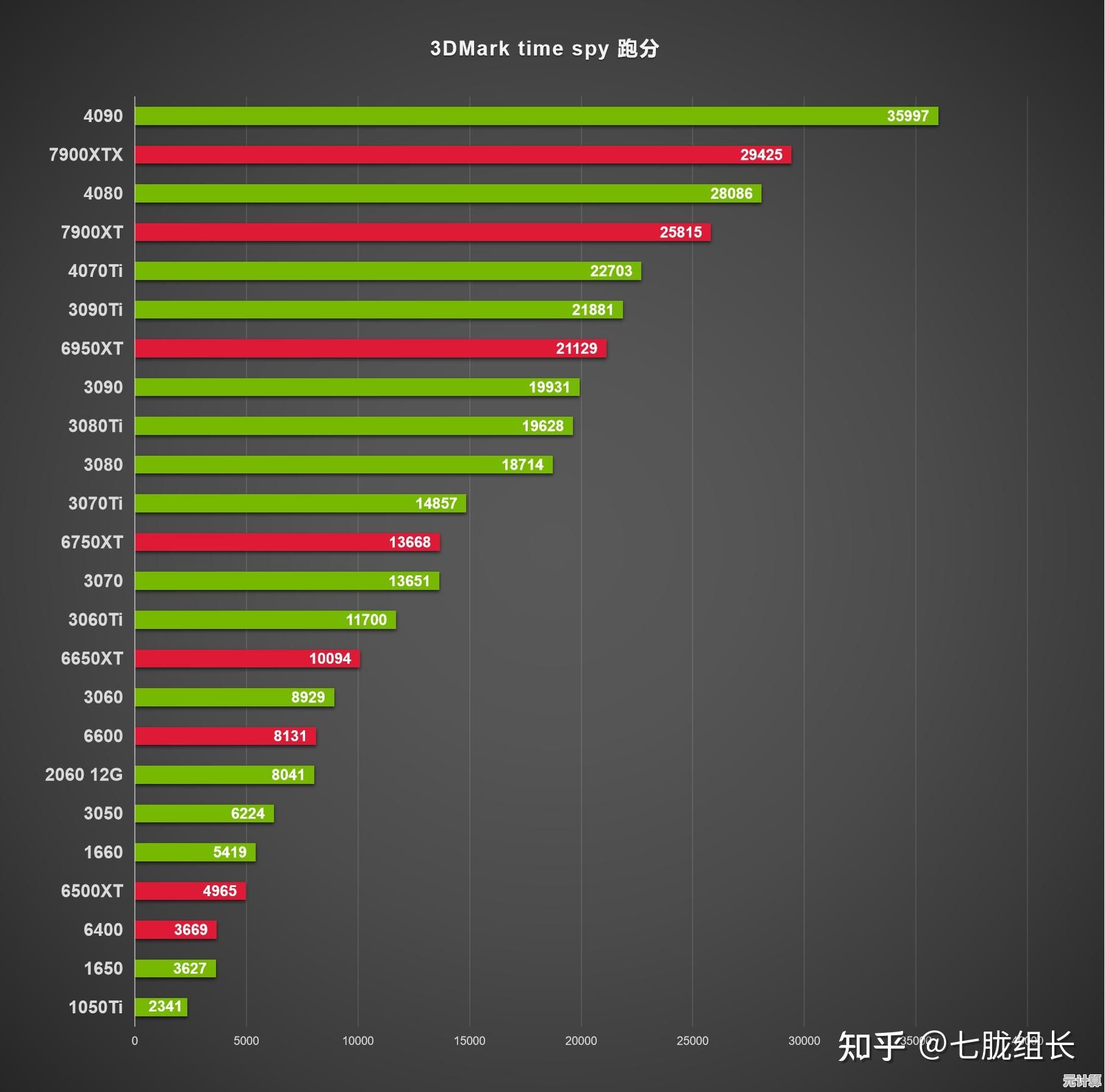

早期的解码芯片比如Telechips TCC72x系列、早期的Sigmatel,基本是“能出声就行”的级别,信噪比低(往往<90dB)、总谐波失真(THD)高,动态范围窄,声音扁平得像一张纸,那时候的MP3玩家们可能根本不在意什么“芯片架构”,反正插上耳机就是青春,但说实话,这种声音现在回去听,简直是一种折磨——细节全糊,人声和乐器挤在一起打架。

我记得有次翻出当年的iriver T10,插上耳机听了五分钟就摘了:这不是听歌,这是听电磁干扰🙉。

中端爬升:国砖崛起与“芯片战争”

大概从2010年左右开始,ESS和AKM这两家开始杠上了,ESS的Sabre系列(比如ES9018K2M)和AKM的“Velvet Sound”架构(比如AK4490)简直像音频界的英特尔和AMD,你追我赶。

有意思的是,国产播放器比如飞傲、山灵也跟着这波浪潮起来了,它们用这些中端芯片,硬是靠电路优化和调音把性价比拉满,比如山灵M3s用的AK4490,声音居然能做出一点“模拟味”,人声温润了不少,尤其听蔡琴《渡口》前的那段鼓声,下沉和弹性明显比老芯片从容多了。

但这时候问题也来了:芯片参数上去了,实际听感却未必,有的厂商拼命堆指标(比如信噪比冲到120dB),声音反而刺耳数码味重,就像过度美颜的照片——参数漂亮,但不耐听😅。

高端局:芯片≠音质,但芯片是地基

到了现在,旗舰芯片比如ESS ES9039Pro、AKM AK4499EX,参数已经强到“溢出”——动态范围超过130dB,THD+N低至-124dB,但光有芯片根本没用,供电设计、时钟精度、模拟电路这些反而成了瓶颈。

举个例子,乐彼LP6这类机器用了双片AK4497,但真正拉开差距的是它的FPGA技术和工规级电容调校,你听大编制古典时,声场开阔不说,乐器定位清晰得仿佛能数出第几排小提琴手——这不是芯片单干的功劳,而是整个系统在协作。

有意思的是,如今国产芯片比如华为海思的HiSilicon DAC(用在部分旗舰TWS上)也开始冒头,虽然调音风格还在摸索期,但至少说明:解码芯片不再是海外巨头垄断的战场了✨。

个人瞎想:未来方向是“AI调音”还是“返璞归真”?

现在有些播放器开始搞AI音效适配,比如根据曲风自动调整EQ,但我总觉得这有点走偏……技术越来越强,但有时候反而怀念起老CD机那种略带瑕疵的温暖感,或许未来芯片的发展不会只拼参数,而是更注重“如何还原音乐中的情绪”。

就像我至今觉得,某些用老芯片的DIY播放器反而比参数怪兽更打动我——比如打摩过的索尼老机D-Z555,虽然指标被现在的机器吊打,但听人声就是有种莫名的感染力❤️。

说到底,解码芯片的天梯图不是冷冰冰的排名,而是一张音质体验的进化地图,从“听个响”到“听出细节”,再到“听出感情”,技术迭代在背后默默推着我们往前走,但有一点没变:好音质从来不只是芯片的事,而是整个系统、甚至听歌的人当时的心境决定的。

也许某天芯片能模拟出黑胶的炒豆声,但那时候我们可能又会开始怀念今天这份“不够完美”的数码味了——人嘛,总是这样矛盾😂。

(完)

本文由盘自强于2025-10-06发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/55072.html