突破计算极限:英特尔至强CPU引领高性能新时代

- 问答

- 2025-10-07 05:06:29

- 2

英特尔至强CPU如何搅动我的技术观

说实话,我一开始对“高性能计算”这个词有点麻木了,每次发布会,厂商都在喊“颠覆性突破”“重新定义性能”,听得耳朵快起茧,直到去年,我们团队接手了一个气候模拟项目,我才真正被英特尔至强处理器“撞了一下腰”——不是因为它跑得快,而是因为它让我重新思考,什么叫做“够用”和“不够用”。

那时候,我们用的还是老一代服务器,跑一个区域气候模型要整整两天,团队里有人开玩笑说:“等结果出来了,现实中的天气可能都已经变了。”后来我们换了两台搭载至强Platinum 8480+的机器——说实话,我没期待太多,以为顶多提速个30%吧,结果第一次测试,同样的模型,6小时跑完了,我盯着屏幕愣了好几秒,甚至怀疑是不是参数设错了。

这种“不真实感”背后,其实是至强这几年在架构上的“暗戳戳努力”,比如像Speed Select技术(SST)这种功能,听起来很技术流,但简单来说就是允许用户动态分配核心的频率和功耗——有点像“让服务器自己决定什么时候冲刺,什么时候慢跑”,这意味着在非高峰时段可以把算力集中处理高优先级任务,而在并发高的时段避免过热降频,它不像传统超频那样粗暴,反而有点“智能调度”那味儿。

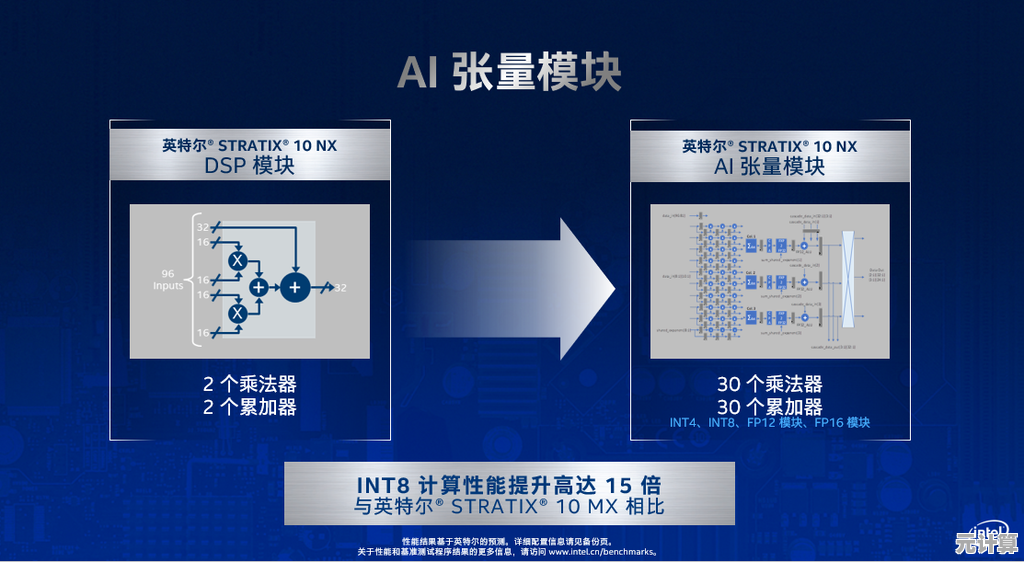

另一个让我个人觉得很有意思的点是,至强在AI推理负载上的表现,以前总觉得GPU才是AI的“亲儿子”,CPU嘛,凑合着帮帮忙,但有一次我们在做实时交通流模拟时,发现至强内置的AMX高级矩阵扩展指令集,在处理一些小规模但高频率的推理任务时,反而比外挂显卡方案更稳定——延迟低,还没那么吃电,这让我想起以前玩组装电脑时“堆显卡就是王道”的思维定式,突然有点被敲打的感觉:“嘿,别光看参数,看看实际场景啊。”

至强也不是完美无缺,有一次我们尝试压榨它的全核睿频,结果散热没跟上,频率跳得跟过山车一样——瞬间觉得“果然极限和稳定是永恒的矛盾啊”,但这也让我更清楚地意识到,硬件性能的提升从来不是单方面的“给得多就好”,而是要在架构、散热、能耗、软件生态之间来回找平衡。

有时候我觉得,技术演进就像在解一道越来越复杂的方程,英特尔至强这几代的迭代,其实是在试图回答一个问题:“当我们已经很难单纯靠缩小制程或堆核心数来提升性能时,还能怎么做?”他们的答案似乎是:更精细的架构拆分、更灵活的调度策略、更贴近场景的指令优化——甚至包括对DDR5、PCIe 5.0的早期支持,都是在为“后摩尔时代”铺路。

回过头来看,那个气候项目最终跑出来的数据比我们预想的还要精细,至强CPU带来的不只是一次计算速度的提升,更像是一个提醒:技术的极限往往不在硬件本身,而在我们想象力的边界,所谓的“突破”,不过是有人把“不可能”悄悄拆解成“还可以这样试试”。

也许下一代处理器又会让我再次惊讶——或者再次吐槽,但至少现在,我学会了在每次参数发布的喧嚣里,多问一句:“所以呢?这能改变我们解决实际问题的方式吗?” 而答案,往往藏在那些看似不完美的细节里。

本文由栾秀媛于2025-10-07发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/56108.html

![[网盘搜]高效查找海量资源,一键获取所需文件的下载通道](http://pro.xlisi.cn/zb_users/upload/2025/10/20251007070633175979199396243.jpg)