手机移动端芯片天梯图全面解析:新一代技术如何重塑移动通信体验

- 问答

- 2025-10-07 20:15:22

- 39

(一)

说真的,现在聊手机芯片,很多人第一反应就是:“跑分多少?”“发热怎么样?”“打原神卡不卡?”——这些都没错,但我觉得我们可能忽略了更底层的东西,芯片不只是参数表里那几个冷冰冰的数字,它更像手机里的“隐形建筑师”,默默决定了你每一次滑动、每一帧画面、每一场通话的质感。

我自己用过高通、联发科、苹果A系,也短暂体验过三星和华为的芯片,说实话,有些时候你根本分不清是谁家的U,但有些瞬间,差异感会突然跳出来打你的脸,比如有一次我在用某款中端芯片的手机拍夜景,明明看起来画面挺亮,但细节全糊成一团,就像抹了一层油,后来才知道是ISP(图像信号处理器)拉胯,算法拼命拉亮度,却根本处理不了噪点和纹理。

(二)

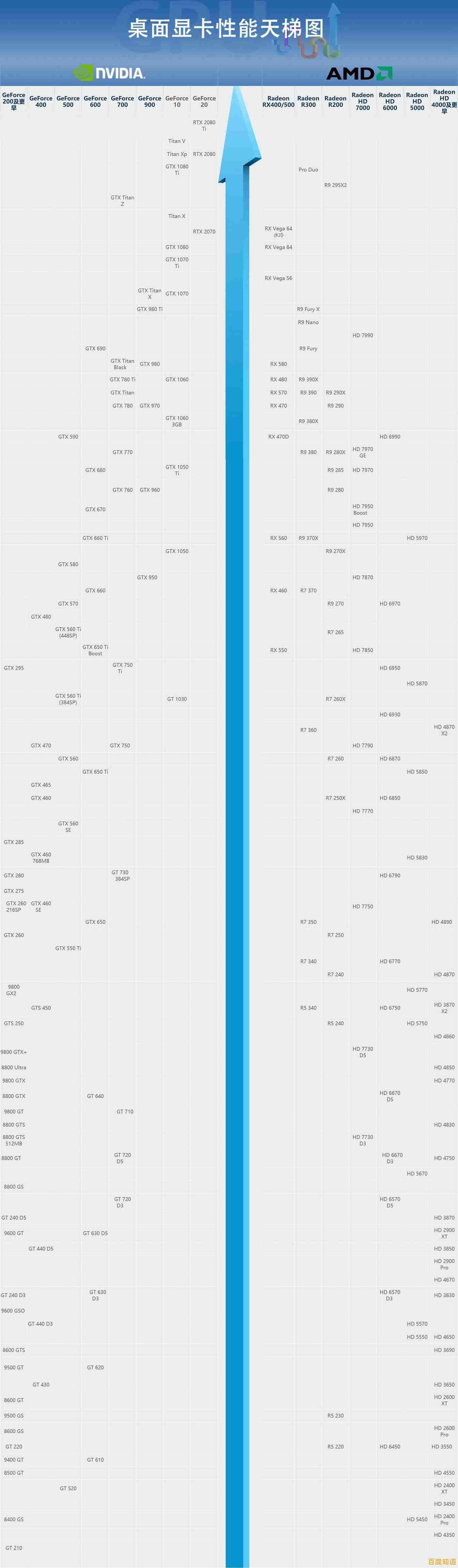

天梯图这东西,乍看很科学——把芯片性能从高到低一排,谁强谁弱一目了然,但问题就在于,它太“一目了然”了,反而把真实体验的复杂性给掩盖了。

比如苹果A17 Pro,纸面上GPU提升显著,但很多人拿到真机后发现,高负载游戏照样降亮度、掉帧,而联发科天玑9300搞了个“全大核”架构,听起来很激进,实际用下来续航反而比一些“大小核”更稳,你说这找谁说理去?

所以我越来越觉得,光看天梯图排名买手机,就像凭星座找对象——有点参考价值,但真过日子还得看细节调校。

(三)

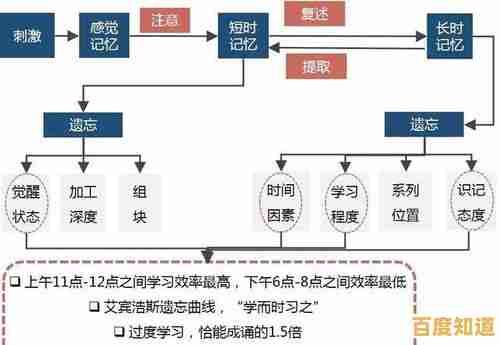

这一代芯片有个特别明显的趋势:AI算力突然成了必答题。

以前我们说NPU,感觉还是个营销词,现在不一样了,比如谷歌Tensor G3,跑分不强,但靠AI模型优化拍照和语音识别,实际体验很“灵”,我拿它拍文档,边缘自动拉直、阴影自动提亮,根本不用我动手——这种“无感式智能”才是真有用。

而高通的AI引擎现在能实时处理视频背景虚化,联发科甚至能把游戏帧率插到120fps,这些都不是纯靠CPU/GPU硬算的,而是AI在背后做调度和补充,你甚至能感觉到芯片开始“预判”你的行为——比如打开相机前就已经启动ISP,滑动列表时提前加载内容。

(四)

不过我也在嘀咕:芯片越来越强,但我们真的需要那么强的性能吗?

除非你是重度手游玩家或者经常剪4K视频,大多数时候芯片的性能其实是过剩的,我去年换手机,故意选了一款中端芯,用下来绝大多数场景根本没区别,反而是续航、发热、信号这些“基础体验”更影响日常。

厂商总在吹“峰值性能”,但用户要的其实是“稳定体验”,比如华为麒麟当年信号优化是真的强,地库扫码都能秒识别,现在有些5G芯片反而在弱网环境下动不动转圈圈——这算技术进步还是退步?

(五)

最后扯几句制造工艺,3nm、4nm听起来很唬人,但实际提升边际效应越来越明显,台积电N3E、三星4LPP+……这些名词用户根本不想搞懂,我们只关心:会不会更省电?更不容易发热?

我期待的反而是芯片在不同场景下的“动态智慧”,比如夜间待机时功耗能不能压到1mW以下,看视频时能不能智能分区刷新率,而不是一味拼最高主频。

天梯图可以看,但别迷信,芯片的真正价值,不在于它站得多高,而在于它能不能让你忘记它的存在。

本文由蹇长星于2025-10-07发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/56766.html