掌握排列组合核心计算方法,突破数学思维限制,探索无限可能

- 问答

- 2025-10-08 10:57:38

- 2

当数学不再是噩梦

记得高中时第一次接触排列组合,我盯着课本上那堆P和C的符号,脑子里一团乱麻,老师讲得飞快,什么“有序用排列,无序用组合”,我点头假装听懂,其实完全没明白这玩意儿除了考试还能干嘛,直到后来,我偶然用组合数算出了买彩票中奖的概率——低得让人绝望,但那一刻我突然笑了:原来数学真的能解释生活里的那些“可能性”。

别被公式吓到,先搞懂“为什么”

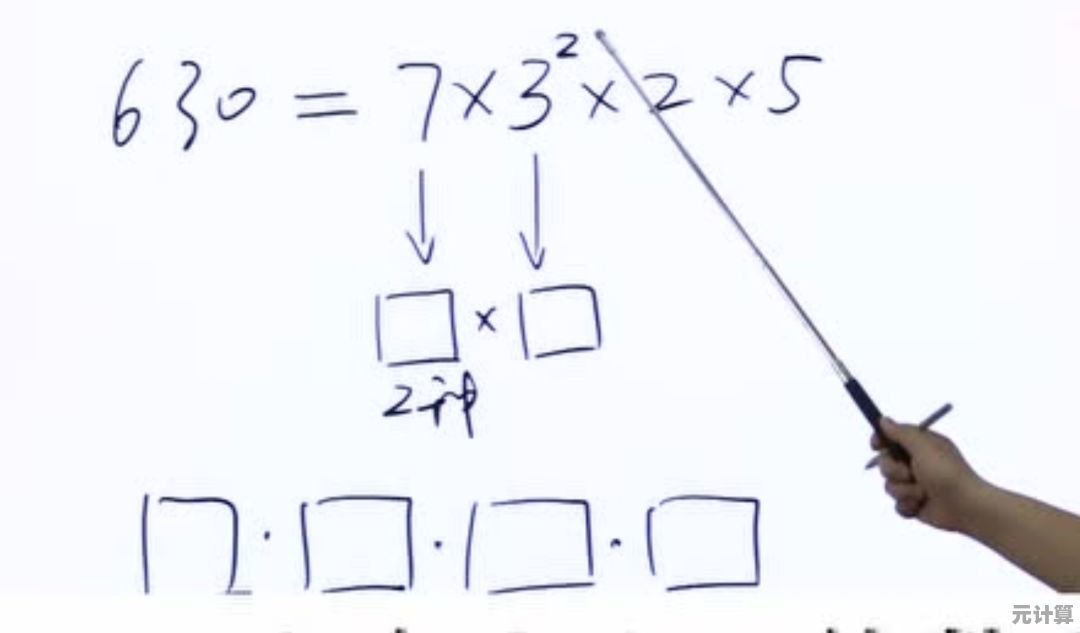

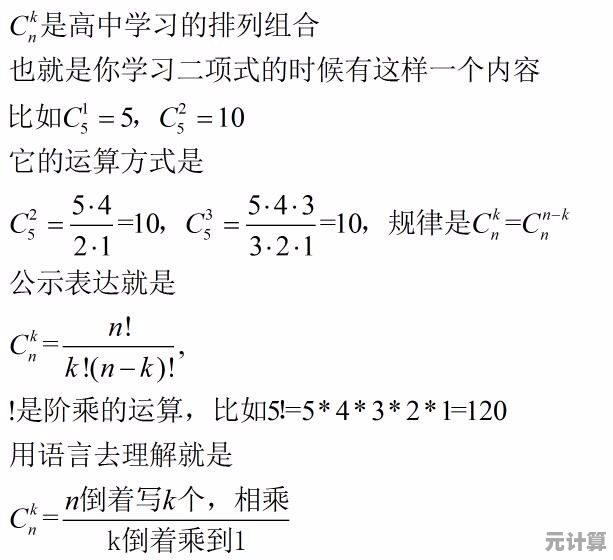

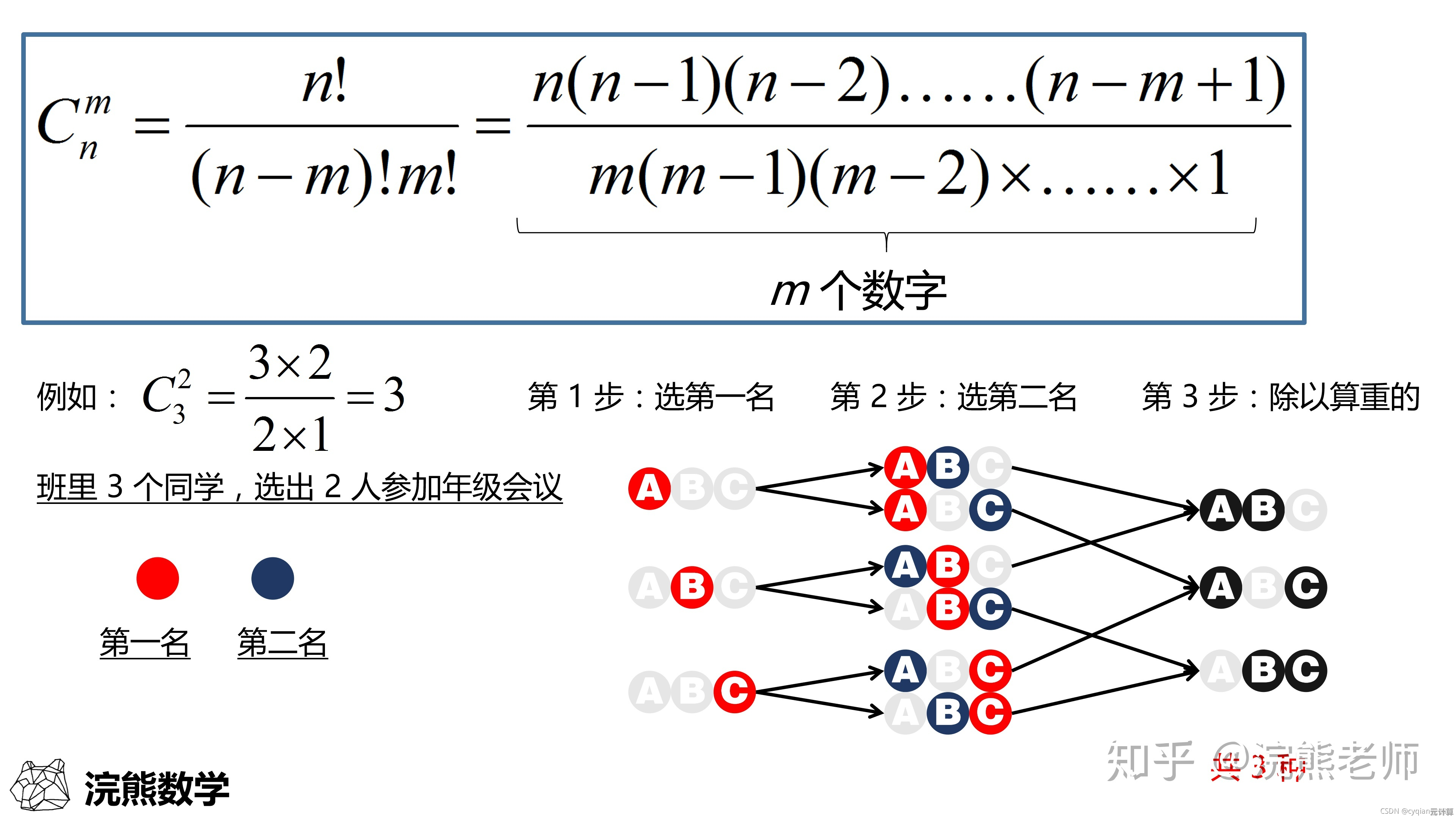

很多人一上来就背公式:P(n, m)=n!/(n-m)!,C(n, m)=n!/[m!(n-m)!]……但死记硬背只会让你在题目变个花样时立刻懵圈,问“3个学生分5本不同的书,每人至少一本,有几种分法?”如果你硬套公式,可能半天算不出来,但换个思路:先每人分一本保底,剩下2本随意分配——是不是瞬间清晰了?

核心其实是“分类”与“分步”:

- 分类(加法和乘法原理)就像做饭:先决定主食(选米饭或面条),再选菜(炒肉或蒸鱼),每一步选择相乘就是总方案。

- 分步则像拆解任务:比如组密码锁,第一位有10种选择,第二位也有10种……步步相乘。

我常和学生说:排列组合是数学里的“编剧思维”——你得先想象场景中的角色和动作,再决定计算逻辑。

那些坑爹的“特殊情况”才是提分关键

书上不会告诉你,真正卡住人的往往是边界情况。

- “隔板法”算分配方案时,如果允许有人分到零个,要虚拟增加物品数;

- 圆桌排列中,旋转后相同的方案只算一种,得除以人数;

- 数字排列里,0不能当首位,但容易漏算……

有一次我算“7人坐一圈,甲乙必须相邻”的排法,忘了除以7(圆桌特性),结果答案比标准多了一倍,这种错误反而让我记牢了:数学不怕错,怕的是错了不去想为什么。

用生活例子打破抽象墙

排列组合最迷人的是,它能建模真实世界:

- 外卖选“三菜一汤”搭配,其实是组合问题(顺序不影响结果);

- 手机解锁图案的路径数,是排列(画线顺序不同就算新图案);

- 甚至谈恋爱——从10个潜在对象里选3个约会,再决定见面顺序,就是先组合后排列……

现实比数学复杂得多(比如人家可能拒绝你),但用数学视角看生活,会多一种“解题”的乐趣。

为什么总觉得自己“想不到”?

很多人卡在排列组合,不是因为笨,而是被“完美思维”绑架了:总想一步到位,怕试错,但这类题的本质就是试错+调整!6本书分三堆,每堆2本”,如果直接套公式容易重复计数,不如手动列举:先选出第一堆,再第二堆……最后除以堆的无序性。

我的经验是:先暴力列举小规模案例,再找规律推广,比如从3本书分堆开始试,很快就能理解为什么公式里要除以3!。

最后一点私心话

学了这么多年数学,我依然会觉得排列组合烦人——尤其是那些嵌套了概率的题,但每次解出答案时,那种“原来如此”的爽感,就像终于拼好了一块纠结已久的拼图。

它教会我的不仅是计算,更是一种思维习惯:世界是由选择和可能性构成的,而数学给了我们工具去量化这种不确定性,哪怕最后算出的答案不完美,但思考的过程本身,已经是在突破自己的边界了。

所以别怕公式,别怕搞错,拿起笔,找张纸,从小案例开始算——错了就划掉重来,数学从来不是天才的游戏,而是每个愿意尝试的人的探险。

本文由但半青于2025-10-08发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/57383.html