数字时代的光盘复兴:探寻遗忘技术的新生命力

- 问答

- 2025-10-08 23:09:23

- 1

📀 数字时代的光盘复兴:被遗忘的“塑料圆片”正在杀回来

记得去年搬家时,我从床底拖出一铁盒CD,封面上周杰伦穿着牛仔外套咧嘴笑,光盘边缘却已泛出细密的彩虹纹——像时间啃过的齿痕,我妈在旁边嘟囔:“这玩意儿还不扔?现在谁还用光盘啊。”我没吭声,但默默把铁盒塞进了新家的书架最顶层。

没想到半年后,我在首尔弘大的黑胶唱片店角落,竟发现整墙的CD货架,一群穿阔腿裤的年轻人正蹲在那儿翻找BoA的旧专辑,手指划过塑料盒的哗啦声熟悉得让人恍惚,店主是个染紫发的姑娘,她边给光盘贴价签边说:“流媒体音乐像速食面,但CD是手写信💌——你清楚知道这份歌声穿越了二十年,正从这片塑料里长出来。”

科技产业总爱鼓吹“迭代”,但人类的情感从来不是线性前进的,当黑胶的回暖已成旧闻,CD这种“不够复古也不够新潮”的介质反而撕开一道裂缝——2023年英国CD销量出现二十一世纪以来首次回升,日本Tower Records甚至重新扩充了CD陈列区,这绝非怀旧那么简单。

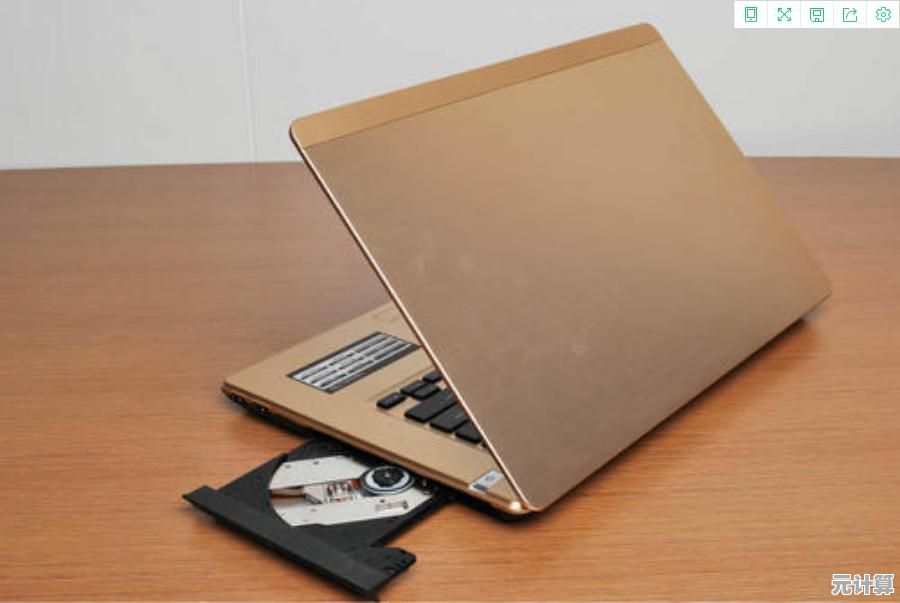

上个月我买了辆二手轿车,车载播放器只认光盘,不得已翻出那盒孙燕姿的《Leave》,当《直来直往》前奏从喇叭里蹦出来时,我突然被击中了:音质里藏着MP3永远抹不掉的颗粒感,像咬到砂糖橘瓣上的筋络,那一刻我才意识到,Spotify歌单里320kbps的《克卜勒》原来一直偷偷瘦了身。

🎧 流媒体把音乐压扁成无尽的数据流,但CD迫使你物理性地“选择”,拆封时透明薄膜的嘶啦声,光盘卡入卡槽的钝响,播放键按下去时微微下沉的阻尼感——这些笨拙的仪式重新把“聆听”变成一件需要专注的事,就像我那个收集动画光盘的朋友说的:“现在每周五晚上我认真看一集《EVA》,光盘转着的时候绝不刷手机,这半小时比看一百集短视频更让我活得像个人。”

某些领域光盘甚至上演着荒诞反攻,波兰有个独立游戏团队故意把新作《Glitch Rider》做成光盘限定版,玩家必须全程不联网靠光盘运行,结果卖爆了——他们官网写着:“当Steam服务器终有一天关闭,你的游戏库还会在吗?但我们的光盘会陪你到地球停电🌍。”

当然不是所有旧物都该复活,我家那台VCD机终究是报废了,那些《还珠格格》碟片也放不出画面,但CD恰好处在数字与模拟时代的暧昧交界点:它既有实体存在的踏实感,又能被现代设备读取,就像现在很多独立歌手会把新专辑刻成限量CD,附赠手写歌词本——买的人多数还是会转存到手机里,但那张光盘成了某种“音乐实体NFT”,摸着光盘听歌时总觉得能触到创作者温度的余烬。

前两天我又打开那铁盒,发现某张光盘背面有道浅划痕,突然想起这是高中同桌借去听时摔的,当时还吵了一架,现在早忘了为什么生气,却记得那天下午她塞还给我光盘时,悄悄在里面夹了张纸条:“第八首最好听”。

或许光盘复兴从来与技术无关,而是我们在过于平滑的数字世界里,渴望某种能留下划痕的真实,就像此刻我正把一张1998年的《范特西》放进外接光驱,齿轮转动声像年久失修的旋转木马——有些东西本该如此笨重地、固执地,在高速时代里继续转下去。

本文由汪微婉于2025-10-08发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/57895.html