硬盘检测:确保数据安全与性能优化的关键操作指南

- 问答

- 2025-10-09 09:39:18

- 1

别等数据崩了才想起它

说实话,我从来没觉得硬盘检测是个“有意思”的话题——直到我自己的硬盘突然挂掉,丢了三年的照片和一半还没备份的稿子,那时候我才反应过来,这东西根本不是“技术宅专属”,而是每个用电脑的人都该偶尔关心一下的“数字健康检查”。

你可能也经历过:电脑突然卡成PPT,或者某个文件怎么都打不开,大多数人第一反应是“重启试试”,或者骂一句“这破电脑”,但很少人会想到,问题可能出在硬盘——那个默默无闻却装着全部家当的铁盒子。

硬盘不需要“感觉良好”,需要的是数据

我有个朋友,设计师,常年把“我的Mac怎么可能坏”挂嘴边,直到某天PS文件频频报错,才用内置磁盘工具一查——坏道已经多得像蜂窝煤,恢复数据花了三千二,还得看运气。硬盘不会提前喊疼,它只会突然罢工,连哭的机会都不给你。

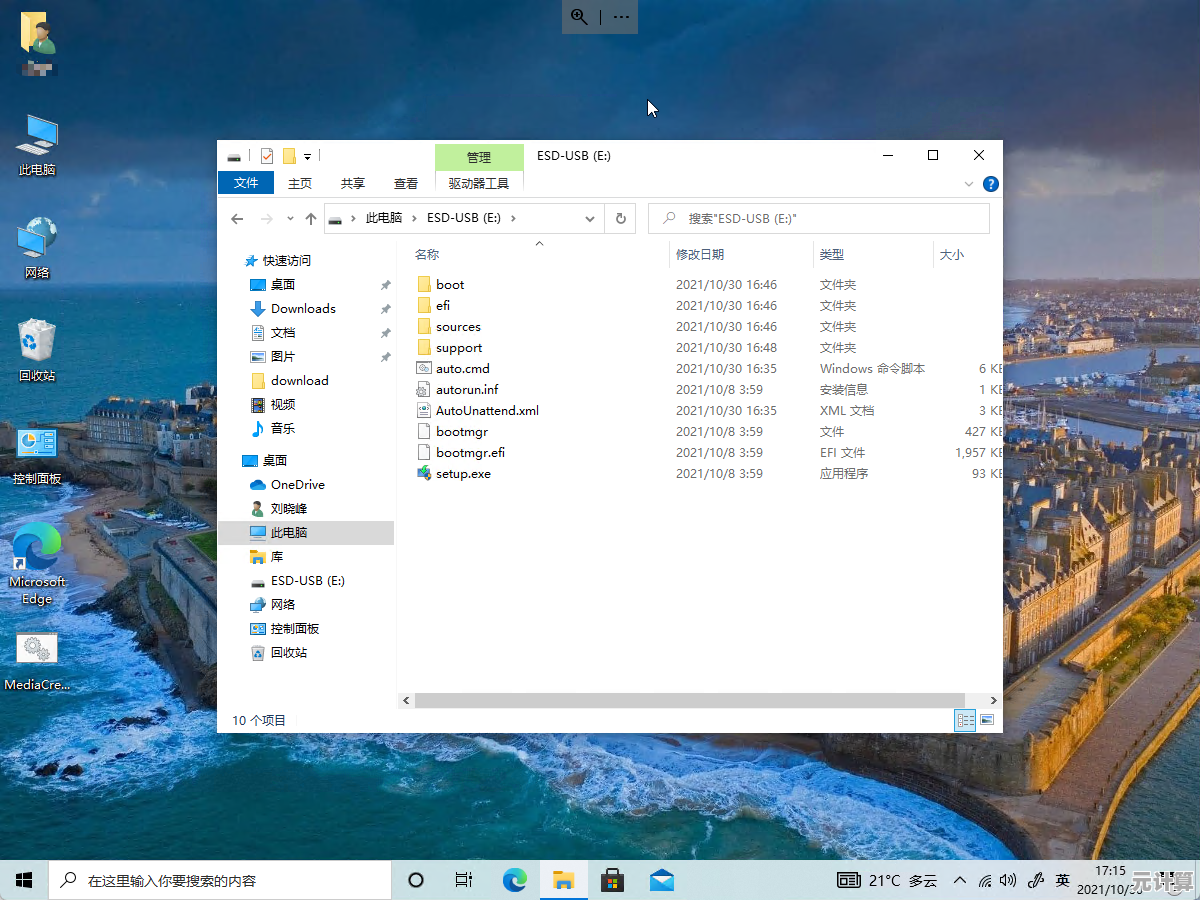

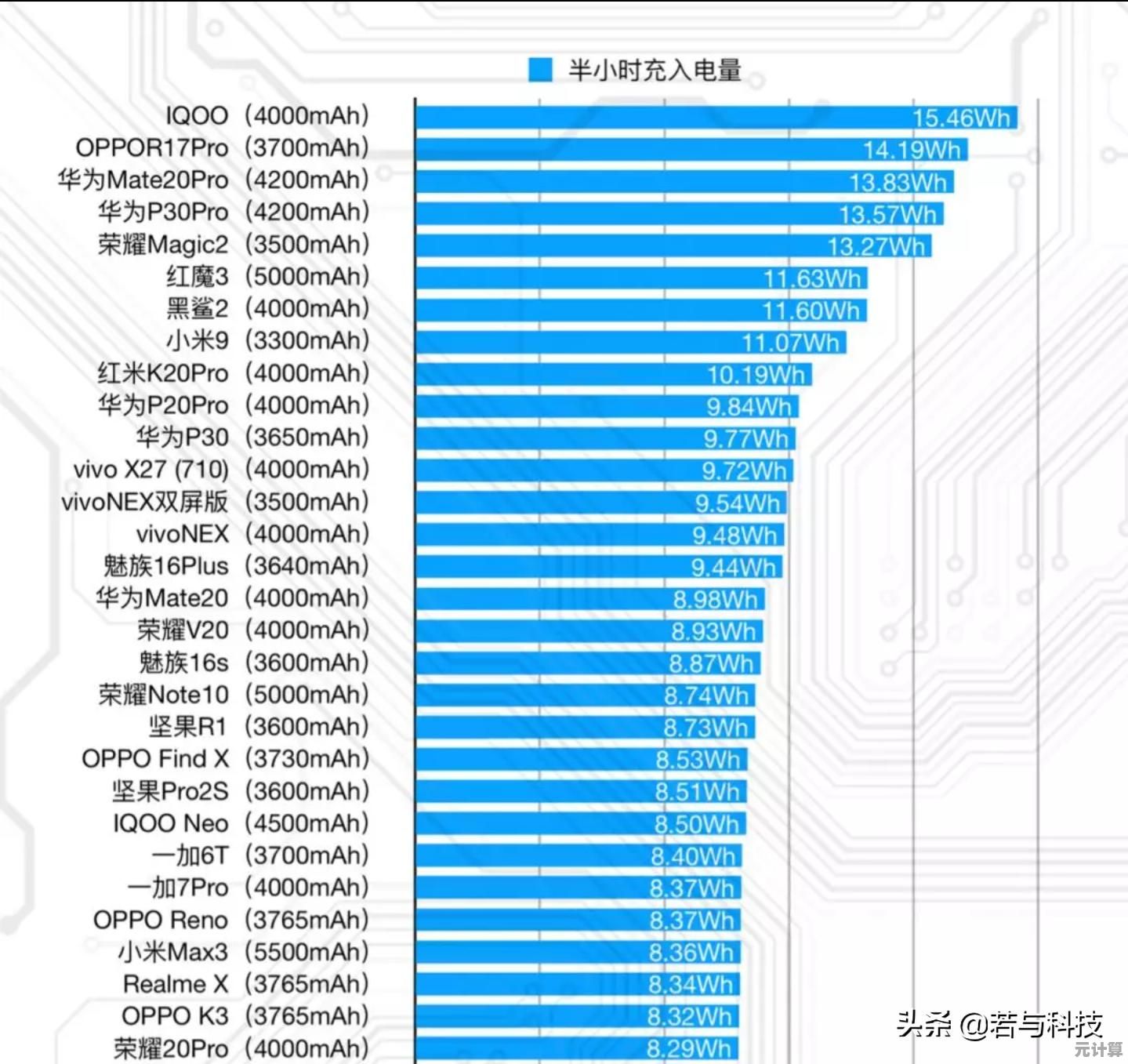

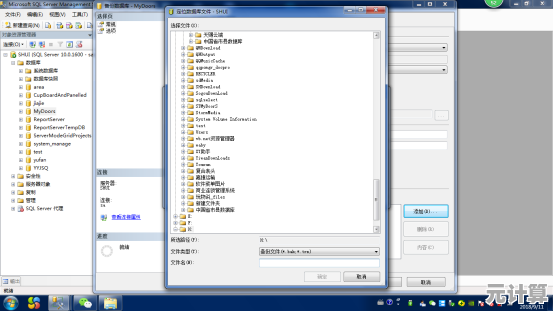

所以定期检测真的不能省,Windows用户可以用内置的chkdsk,Mac有“磁盘工具”,但说实话,这些工具太“礼貌”了,有时候坏道藏得深它们也不吭声,我后来学乖了,加了颗CrystalDiskInfo(Windows)或DriveDx(Mac)——它们能直接读硬盘的S.M.A.R.T.数据,相当于给硬盘做“体检报告”,温度、读写错误率、通电时长全列出来,看不懂参数?没关系,只要不是全线“良好”就值得警惕。

性能优化?其实清垃圾比换硬盘更急

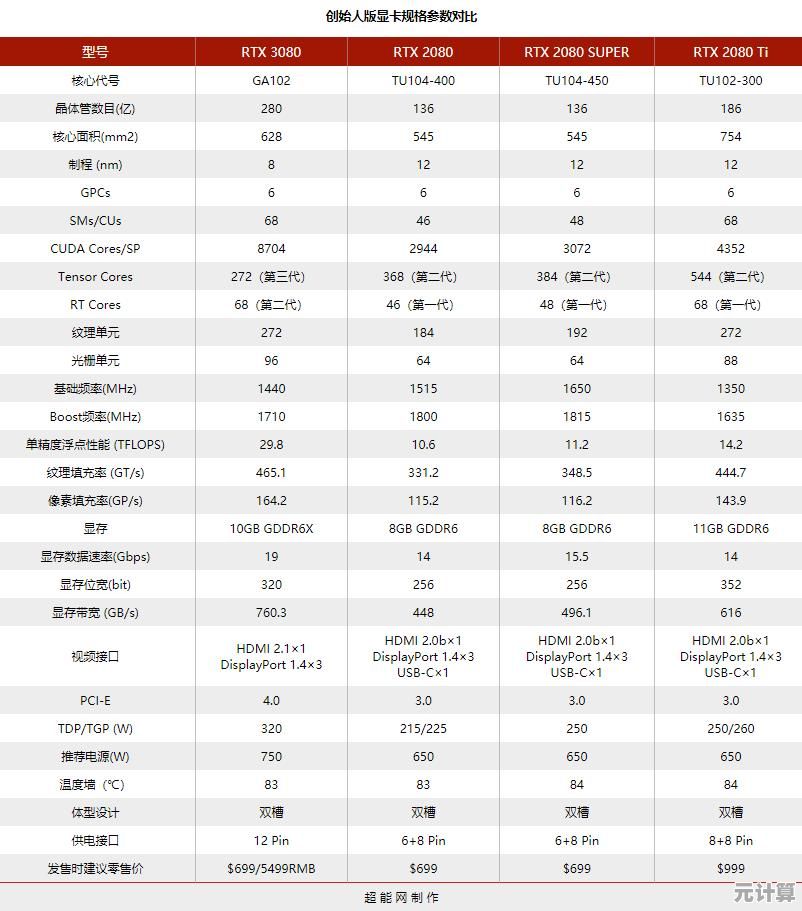

很多人一听“优化”就想换固态硬盘(SSD),但旧硬盘未必需要立刻退役,我自己的老笔记本换SSD前,先用工具一查,发现硬盘实际读写速度只有标称值的一半——原因竟是常年不整理磁盘碎片+后台程序疯狂写日志,清掉200G无用文件+碎片整理后,速度居然回升了30%。

硬盘不是垃圾桶,但我们都拿它当垃圾桶用,临时文件、下载残留、重复文档……这些玩意不仅占空间,还会拖慢读写效率,每周花五分钟清一下,比换硬件更立竿见影(SSD还是真香的,尤其是系统盘)。

案例:那次我差点丢了所有工作稿

去年写书的时候,硬盘偶尔“咔哒”异响,我没当回事,直到某天开机直接蓝屏,才慌慌张张拆硬盘挂到别的电脑上——部分分区已经无法识别,用了数据恢复软件+线下找人抢救,最后还是丢了最近一周的修改稿,维修师傅说:“硬盘异响就是临终关怀了,你居然还指望它撑一个月?”

教训是什么? 硬盘检测不能只依赖软件报警。异常声音、频繁卡顿、文件莫名消失——这些才是更直接的“求救信号”,现在我一听到硬盘读盘声变沉重就直接备份+检测,宁可虚惊一场也不能赌概率。

个人偏方:冷备份+双盘交叉检查

我从不信任云盘——传输慢还怕泄露,所以买了俩移动硬盘,每月1号手动备份重要数据(照片、文档、项目文件),备份时顺便用HD Tune跑个错误扫描,两块盘互相对比数据健康度,虽然麻烦,但心里踏实。

数据安全没有完美方案,只有更适应的习惯,有人用RAID,有人同步云端,但核心逻辑一样:别把鸡蛋放一个篮子里,而且定期检查篮子底漏不漏。

本文由板洋于2025-10-09发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/58336.html