移动CPU天梯图全面解析:快速找到适合你的高性能笔记本芯片

- 问答

- 2025-10-10 03:51:27

- 1

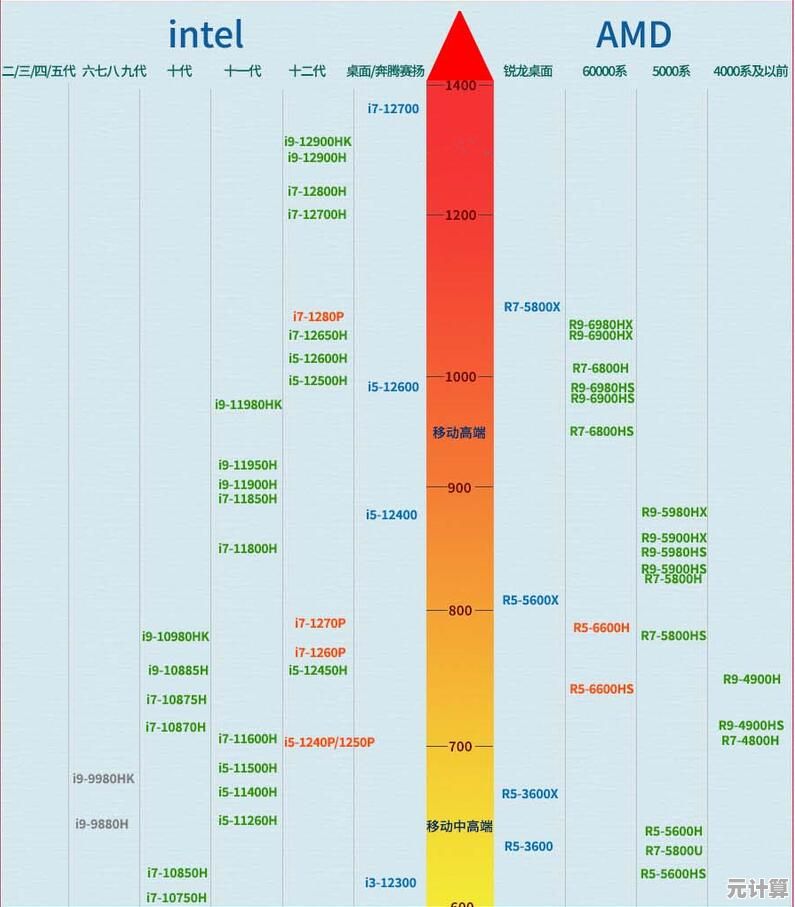

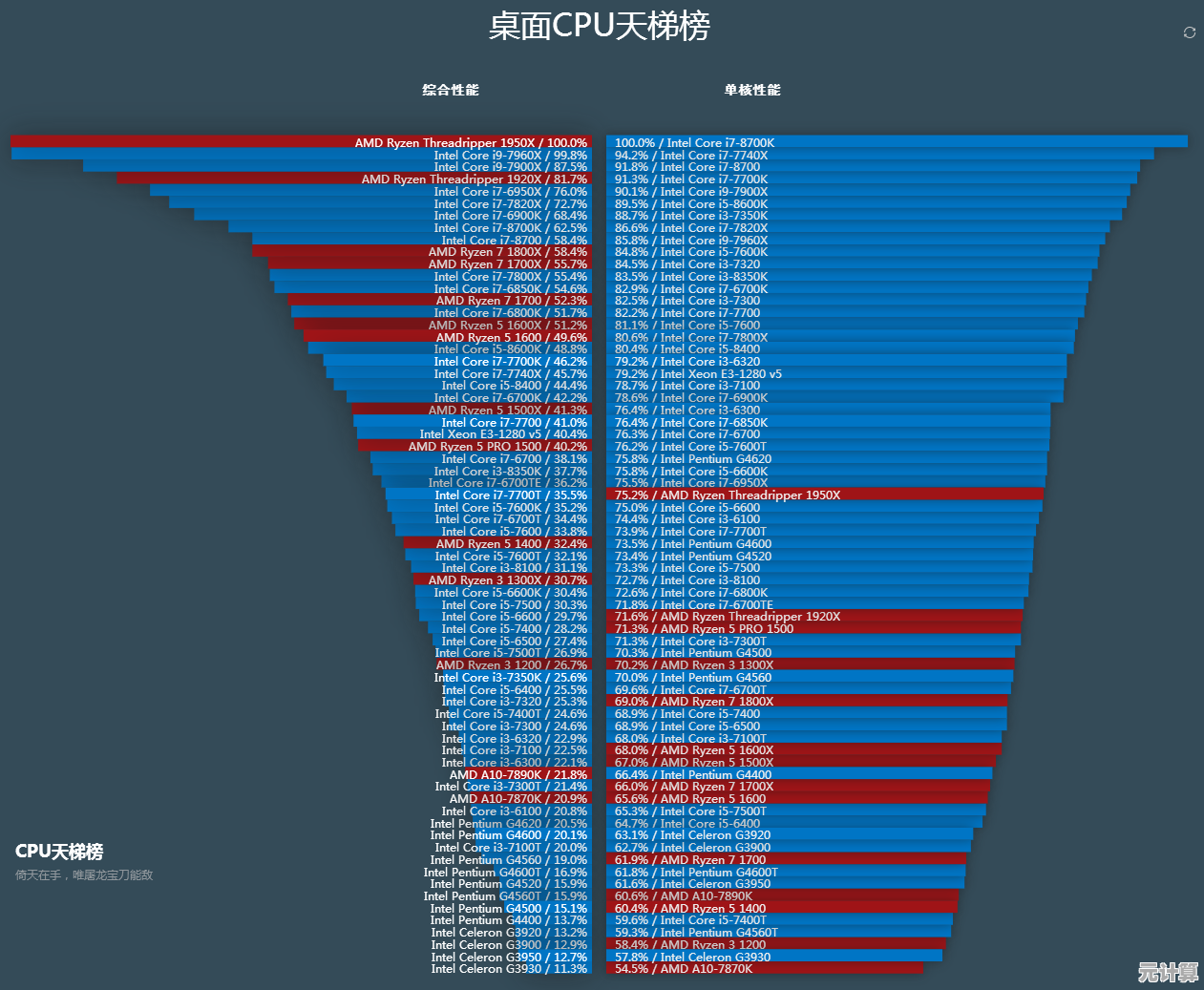

哎,说到选笔记本,最让人头疼的恐怕就是CPU了,i5、i7、R5、R7……数字字母一大堆,再加上那些“酷睿Ultra”、“锐龙8040”这种让人摸不着头脑的系列名,官网参数表看得人头昏眼花,这时候,很多人会去搜“移动CPU天梯图”,像查武功排名一样,想一眼看出谁强谁弱。

但说真的,天梯图这东西吧,有点像饭店的菜单标价——它能告诉你鱼香肉丝比麻婆豆腐贵,但没法告诉你哪个更合你的胃口,今天咱就抛开那些冷冰冰的排名,聊聊怎么真正“感受”一颗芯片,找到那个和你“对脾气”的搭档。

别被“i7”的标签骗了,时代真的变了

我以前就吃过亏,好多年前,认准了“i7就是好”,买了一台轻薄本,型号是i7-1165G7,结果呢?用起来也就那样,剪个稍微长点的视频,风扇就跟要起飞似的,性能还忽高忽低,后来我才明白,那个年代的轻薄本i7,跟游戏本里的i7根本是两码事,功耗墙卡得死死的,有劲使不出。

所以现在看芯片,我第一眼看的不是i5还是i7,而是它属于哪个“平台”或“世代”,现在你看到英特尔的“酷睿Ultra”系列(比如Ultra 5 125H、Ultra 7 155H),这不仅仅是性能升级,更是整个思路的转变,它把AI能力(NPU)提到了前所未有的高度,什么意思?就是说,如果你经常用一些支持AI加速的软件,比如最新版的Photoshop抠图、或者一些视频会议的背景虚化,Ultra芯片会更流畅、更省电,但如果你用的都是些老软件,那这种优势可能就体会不到了。

举个具体例子,我朋友是个文案,需要同时开几十个浏览器标签、Word、微信和飞书,她之前觉得必须上i7,我劝她看了实际评测,最后选了颗AMD的锐龙7 7840HS,为啥?因为在这个多任务场景下,AMD的多核性能往往更从容,而且能效比高,电脑不那么烫,续航也更好,这比一个顶级的单核跑分有意义多了。

“性能”不只是跑分,更是“什么时候有性能”

这是我最想强调的一点,我们总想要高性能,但高性能有两种:

- 持续高性能:像游戏本,插着电,散热风扇呼呼地吹,能一直保持巅峰状态,这是为3A大作、4K视频渲染准备的。

- 瞬时高性能:像轻薄本,在你突然要打开一个巨大PPT、或者编译一小段代码的瞬间,能猛地冲一下,然后很快回归平静以节省电量,这对绝大多数日常办公和学习来说,其实更实用。

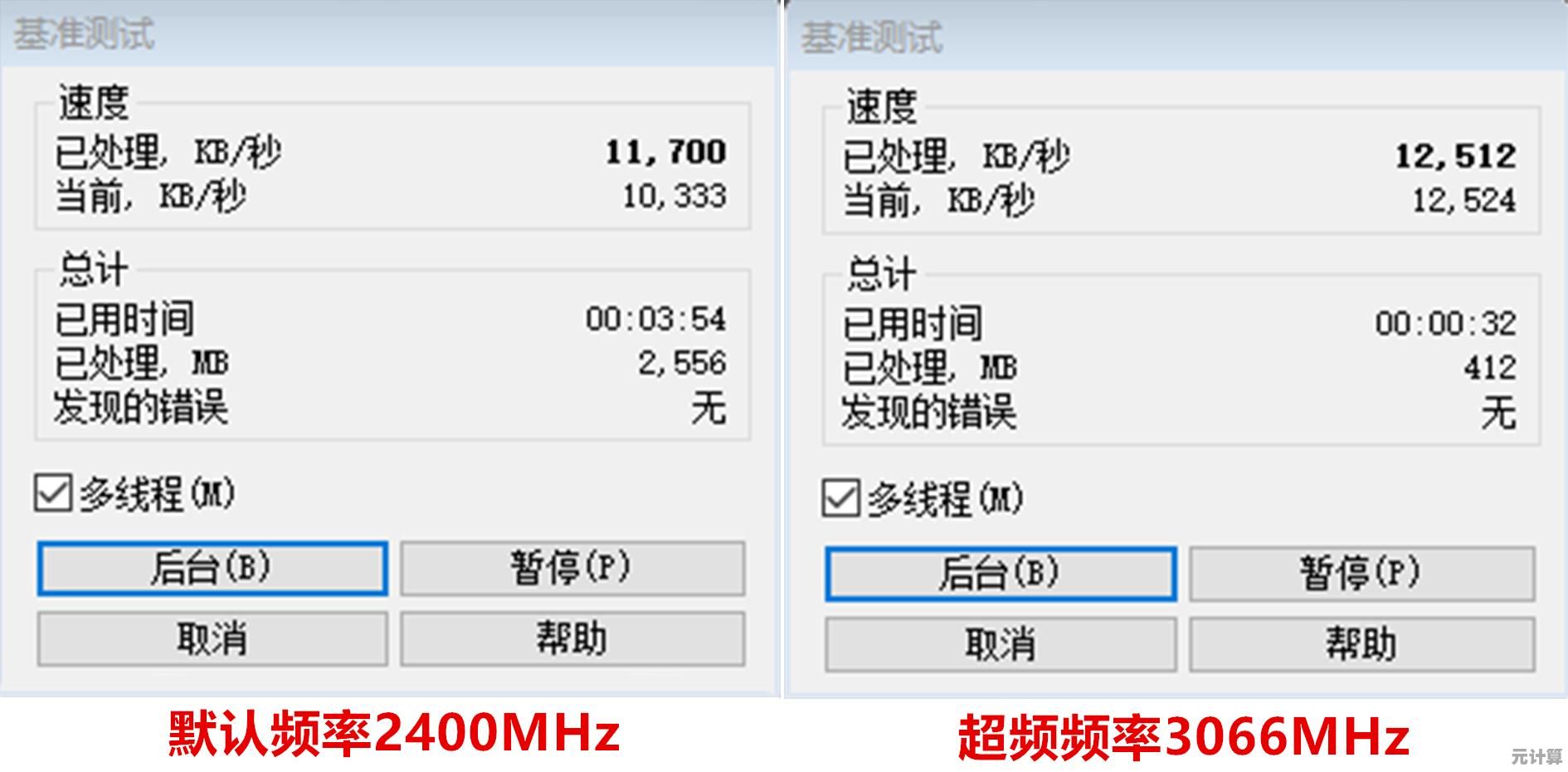

这就引出了第二个关键参数:功耗(TDP),同样是“酷睿Ultra 7”,可能有28W的版本,也有45W的版本,放在不同的笔记本里,因为散热设计好坏,实际表现能差出一大截,光看天梯图上的芯片位置不行,必须结合具体笔记本的评测来看,同样是搭载锐龙9 7940HX这种旗舰芯片,有的笔记本可能因为散热拉胯,实际表现还不如一台散热好的i5笔记本。

聊聊我自己的“踩坑”和“真香”

我自己现在有两台笔记本,一台是MacBook Air (M2),另一台是Windows游戏本(芯片是英特尔i9-13900HX)。

-

M2芯片:它彻底改变了我对“性能”的认知,它几乎没有风扇,安静得可怕,但就是在这种“冷静”的状态下,它处理我的日常写作、网页浏览、轻量视频剪辑,流畅得不可思议,它的强项是“能效”,也就是用最少的电办最多的事,对我这种一天到晚不插电写作的人来说,是“真香”,但它的短板也明显,比如游戏生态,还有连接多台外接显示器的限制,这是Windows平台更灵活的地方。

-

i9游戏本:这家伙就是个性能猛兽,插上电,打开风扇全速模式,渲染视频的速度飞快,玩大型游戏更是爽,但代价是,它又重又厚,电池续航基本可以忽略不计,风扇声音大,它只适合固定场所使用。

所以你看,没有完美的芯片,只有最适合你生活方式的芯片。

怎么快速定位你的菜?

下次再去看天梯图之前,先问自己三个问题:

- 我主要用它来干什么?(是写文档看网页,还是编程、设计、玩大型游戏?)

- 我多数时间在哪里用?(是经常背着走,还是基本放在桌子上插电用?)

- 我的预算是多少?

想清楚这三点,再带着需求去看天梯图,你就会发现,目标清晰多了:

- 移动办公/学习主力:优先看酷睿Ultra系列和锐龙7040/8040系列的低功耗版本(U系列或28W的H系列),重点关注续航和AI功能。

- 内容创作/中度游戏:瞄准标准功耗的H系列(如酷睿i5-13500H,锐龙7 7840HS),需要仔细考察笔记本的散热评测。

- 硬核游戏/专业渲染:直接上HX系列旗舰芯片(如i9-14900HX,锐龙9 7945HX),这时候,天梯图的排名才最有参考价值,但同样要挑散热设计过硬的产品。

说到底,天梯图是个好工具,能帮你快速排除掉明显不合适的选项,但最终决定你体验的,是芯片、散热、电池和软件生态共同作用的结果,别光盯着金字塔尖的那几颗,找到那颗能无缝融入你工作流、不给你添堵的“默契搭档”,才是真正的性价比之选。

本文由完芳荃于2025-10-10发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/59043.html