科学使用手机保护视力:健康生活的数字习惯指南

- 问答

- 2025-10-10 08:06:17

- 2

行吧,聊聊手机和眼睛这事儿,说真的,我现在打下这些字的时候,屏幕光正怼着我的脸,眼睛已经有点发干发涩了,这感觉你肯定不陌生,对吧?我们好像都默认了,看手机眼睛难受,就跟下雨天会淋湿一样,是种无法避免的“自然规律”。

但最近发生的一件小事,让我开始琢磨,也许我们还能做点什么。

上周末,我小外甥来家里玩,才六岁,抱着他妈的手机看动画片,脑袋都快埋进屏幕里了,我姐在旁边吼了三四遍“离远点”,根本没用,最后我走过去,没直接说他,而是把手机拿过来,打开了相机的前置摄像头,对着他的脸说:“来,你看看屏幕里的自己。” 小家伙盯着屏幕里那个眯着眼、眉头紧锁的小人儿,愣了一下,我接着说:“你看,手机都快把你变成小老头了。” 他居然真的把手机推远了一点。

这件事让我想,我们大人呢?谁来给我们打开那个“前置摄像头”,让我们看看自己沉迷屏幕时的样子?恐怕没有,我们得自己给自己当那个“提醒者”。

什么“科学使用”,我觉得第一步根本不是那些硬邦邦的“20-20-20法则”(虽然它确实有用),而是先建立一种“身体意识”,你得先能敏锐地感觉到:“哎呦,我眼睛好像有点胀了”,“脖子开始僵了”,这种身体的警报,比任何APP的提醒都来得直接,我以前就是个“木头人”,一刷短视频一两个小时,起来的时候感觉眼球都快不会转了,肩膀跟石头一样,现在我会刻意地去“感受”这种不适,一旦觉得不对劲,就立刻、马上停下来,哪怕只是起身去倒杯水,看看窗外模糊的远方,让眼睛换个焦距。

说到看远方,我发现一个特别简单但有效的方法:给视线找一个“锚点”,我家书桌对面墙上,贴了一张很幼稚的风景画,是我小外甥送的,现在它成了我的“视觉锚点”,每隔一段时间,我就强迫自己从屏幕上抬起眼,真正地“看”那张画,不是扫一眼,而是去数数画上有几棵树,看看云的形状,这个过程也就十几秒,但眼睛的调节肌肉能得到真正的放松,这比机械地执行“每隔20分钟看20英尺外20秒”要更有趣,也更容易坚持,因为我和那个“锚点”之间,有情感联系。

还有晚上关灯后玩手机这个“世纪难题”,我以前也是“真香”党,嘴上说着不好,身体却很诚实,直到有一次,我在漆黑的环境里刷了半小时手机后准备睡觉,一闭上眼,眼前全是闪烁的光斑和残影,那种感觉特别吓人,好像视觉系统彻底紊乱了,从那以后,我给自己立了个死规矩:床头必须开一盏最低亮度的暖光灯,光线柔和地照亮房间,能大幅削减屏幕与环境的对比度,对眼睛的刺激真的小太多了,这盏小灯,现在成了我睡眠仪式的一部分。

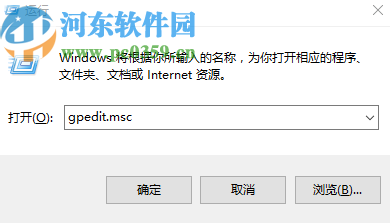

手机本身的设置也帮得上忙,我把屏幕色温调成了永远的“暖色”(甚至有点偏黄),一开始不习惯,觉得世界都旧了,但几天后就发现,眼睛的酸涩感明显减轻,还有那个“深色模式”,我发现它也不是万能的,在光线充足的环境下用深色模式,反而因为对比度问题更费眼,所以我现在是白天标准模式,晚上深色模式+暖光灯,算是摸索出的一套个人定制方案。

说了这么多,你发现没?我讲的都不是什么惊天动地的科学大发现,更像是一个个笨拙的、自己跟自己较劲的尝试,科学保护视力,听起来很宏大,但落到我们每一天的生活里,其实就是这些微小的、带着个人痕迹的习惯,它不完美,需要不断调整,甚至会失败(比如周末我还是会一不小心追剧到深夜)。

但我们能做的,就是在数字生活的洪流里,尽量给自己的眼睛找一个小岛,让它偶尔能靠岸休息一下,毕竟,我们通过它看手机里的万千世界,也更需要通过它,看清身边真实可触的生活,对吧?好了,我眼睛又有点累了,得去看看窗外那棵真的树了。

本文由务依丝于2025-10-10发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/59221.html