一步步教你绘制专业级CPU性能天梯图的方法与要点

- 问答

- 2025-10-10 09:57:22

- 7

好吧,让我来聊聊怎么画一张能让人看得懂、还有点说服力的CPU性能天梯图,这事儿听起来挺geek的,但其实没那么玄乎,关键是你得有自己的想法,不能光抄别人的排名。

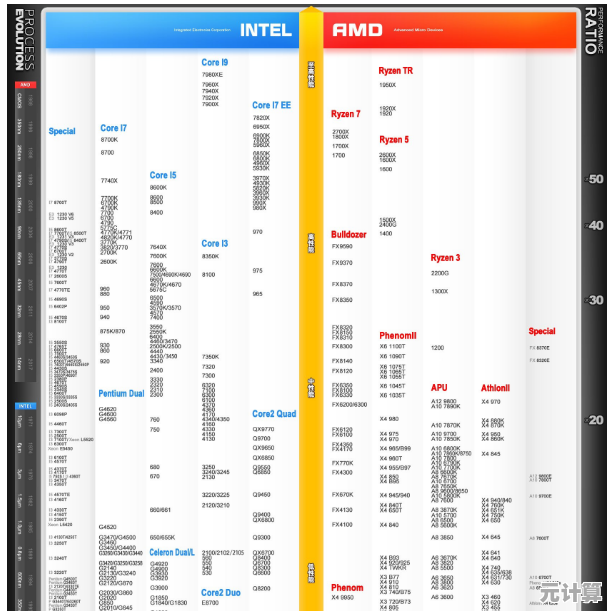

我自己的经验是,画这种图最怕的就是掉进“跑分陷阱”,你懂吧,就是那种直接把Geekbench或者Cinebench的分数一拉,从高到低排个序就完事儿了,那种图网上太多了,冷冰冰的,而且有时候会觉得……不太对劲,一颗老旗舰i9和一颗新的i5,跑分可能差不多,但实际用起来,特别是玩游戏的瞬间响应、后台开一堆软件时的流畅度,感觉完全不一样,所以第一步,也是最核心的一步,就是你得想清楚:这张图到底是给谁看的?用来解决什么问题?

我比较在意的是“日常使用和游戏的综合体验”,而不是纯粹的渲染或者科学计算能力,我的“个人配方”里,跑分权重可能只占60%,剩下的40%我会留给一些“感觉”上的东西。

第一步:确定你的“食材清单”(也就是CPU型号) 你不能把所有CPU都塞进去,那会变成一锅粥,得有个范围,近三年的主流消费级CPU”,这时候你就会遇到第一个纠结的地方:像AMD的5800X3D这种CPU,传统多核跑分可能不如5900X,但仗着超大缓存,游戏性能直接飞升,你怎么摆?这就体现个人观点了,我的做法是,在图表旁边加个小备注,用特殊符号标出这种“特长生”,告诉看的人:“这家伙在特定领域是王者,别光看总排名。”

第二步:搭建你的“评价体系”(这是灵魂所在) 别只用一个数据源,太单薄了,我通常会混合三到四个来源:

- 专业评测数据: 比如TechSpot、GamersNexus这些我信得过的媒体的综合评测,他们会测试游戏、生产力应用等。

- 众测平台数据: 像PassMark的“每美元性能”数据就挺有参考价值,能看出性价比。

- (个人私货)用户真实体验汇总: 我会去逛很多论坛,看大量用户反馈,大家普遍反映英特尔12代以后的大小核调度在Win11下还有小毛病,或者AMD的CPU对内存频率更敏感,这些“软信息”很难量化,但我会在最终定位时,稍微把有这类小问题的CPU排名往下调一点点,这完全是我的主观判断,但我觉得这能让图表更贴近真实世界。

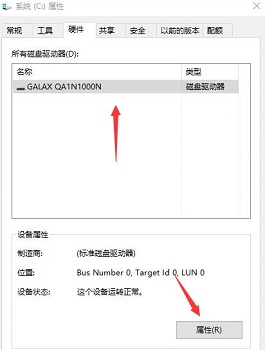

第三步:开始“画图”(工具和呈现) 别想得太复杂,用Excel或Google Sheets就足够了,关键是呈现方式。

- 纵轴(性能等级): 不要用具体的分数,而是用“梯队”来划分,旗舰级”、“高端级”、“主流级”、“入门级”,这样更直观,怎么分梯队?这就是体现你功力的时候了,我会把游戏性能作为一个很高的门槛,划一条线,达不到“高端游戏性能”的CPU,即使多核很强,我也不太会把它放进高端梯队。

- 横轴(发布时间): 这个很重要!一定要把发布时间作为横轴,这样一眼就能看出代际进步,有时候你会发现,新一代的i5可能打平上一代的i7,这种信息对消费者特别有用。

- 标注,标注,再标注! 在关键节点上写点简短的注释,比如在苹果M系列芯片旁边写上“能效比极高”;在某个CPU上标个“散热要求高”;在另一个上写“性价比突出”,这些小小的个人笔记,是让你的图活起来的关键。

举个让我纠结半天的具体例子:英特尔酷睿i7-13700K和AMD锐龙7 7800X3D。 光看多核性能,13700K强不少,但7800X3D在游戏上几乎是消费级天花板,而且功耗低得多,如果按综合性能拉平均,13700K排名肯定更高,但我的图更侧重游戏体验……所以最后我把7800X3D放在了和13700K同一梯队,但在7800X3D的位置上,我画了一个向上的箭头,旁边用小字写着“游戏专精”,这样既没有违背整体排序,又突出了它的特长,这个处理方式就是我个人的妥协和选择。

也是最重要的:承认局限性。 你必须在图下面写清楚:“本图基于个人选择的权重和数据进行综合估算,仅供参考,不代表绝对精确的排名,选购时请务必结合具体需求和最新评测。” 说实话,画这种图,追求的不是百分百的正确,而是提供一个有逻辑、有依据的参考框架,它是我个人理解和数据的混合体。

画完一张图,你会发现自己对CPU市场的理解深了很多,因为每一个位置的摆放,你都得给自己一个理由,这个过程比最后那张图本身更有价值,行了,大概就是这么个不完美但挺有意思的过程,希望能给你一点不一样的思路。

本文由穆方方于2025-10-10发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/59299.html