CAD技术详解:从基本含义到行业应用全面介绍设计自动化概念

- 问答

- 2025-10-10 13:45:20

- 2

行,那咱们就来聊聊CAD这事儿,说真的,第一次接触CAD的时候,我脑子里想的其实是:“这不就是个高级点的画图工具吗?”——你看,这种想法就特别外行,但后来被项目逼着用了几年,才慢慢觉出味儿来:它哪儿是画图啊,它根本是在重构人和设计之间的关系。

CAD到底是个啥?别急着下定义

你要是去查教科书,它会告诉你CAD是“计算机辅助设计”(Computer-Aided Design)的缩写,但这解释太干了,像啃压缩饼干,我的理解是,CAD其实是个翻译器——把设计师脑子里那些模糊的、跳跃的灵感,翻译成机器能听懂的精确语言,比如你想象一把椅子的曲线,手绘可能只能画个大概,但CAD能逼着你把每个弧度、每个支撑点的受力参数都交代清楚,这个过程其实有点反人性,因为灵感往往是混沌的,而CAD要求你极度理性。

记得有次我设计一个简单的手机支架,自认为草图已经够精准了,结果用CAD一建模,系统直接报错:“曲面无法缝合”,愣是折腾了半天才发现,原来有两条线看似连上了,实际有0.1毫米的间隙——这种“锱铢必较”的体验,才是CAD给设计者的下马威。

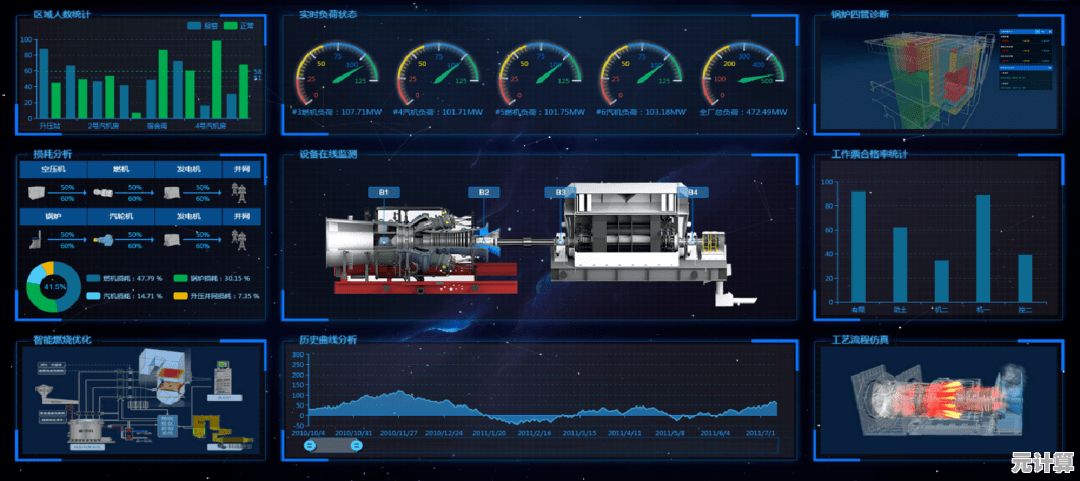

从“电子绘图板”到“虚拟实验室”的蜕变

早期的CAD确实就是个替代绘图板的工具,线条还得用键盘输入坐标,繁琐得让人想摔键盘,但现在呢?比如像Fusion 360这类软件,已经搞起了参数化设计:你改一个螺丝孔的直径,所有关联的零件尺寸自动跟着变,这感觉就像玩多米诺骨牌,推倒一块,整个系统产生连锁反应。

更狠的是仿真模块,之前做过一个齿轮箱项目,根本没开模具,直接在软件里模拟了不同转速下的磨损情况,看着屏幕里虚拟齿轮的应力分布图从蓝色变成红色,突然有种“作弊”的快感——传统设计得试错十几次的成本,现在点几下鼠标就能预见结果,不过这里有个坑:仿真结果太完美了,容易让人迷信数据,有次实际测试时,因为没考虑现实中的润滑油杂质,模拟能跑10万小时的齿轮实际3万小时就出问题了——所以CAD再厉害,也得和现实世界互相校准。

行业应用?早就不止机械和建筑了

- 医疗定制化:我认识个牙科诊所,用CAD设计牙冠,扫描患者口腔数据后,软件自动生成匹配的3D模型,直接送打印机制作,过去等两周的义齿,现在当天就能戴上,但医生吐槽说,有些老专家反而抗拒,觉得“电脑算出来的形状没有手感”。

- 游戏场景搭建:朋友在游戏公司,用CAD快速生成建筑框架再导入引擎,他说最大的好处不是快,而是改起来方便——策划半夜突发奇想要把城堡旋转15度,要是手绘原画得重来,CAD只需拖一下鼠标。

- 甚至农业:听说有团队用CAD设计果园灌溉系统,根据坡度、日照数据自动计算水管布局,这方向挺出乎我意料的,原来种地也需要三维建模。

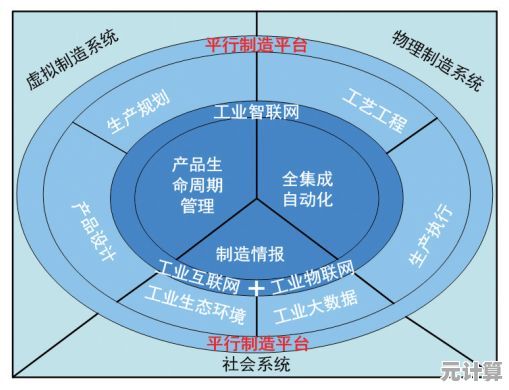

设计自动化”的冷思考

现在总提“全自动设计”,但我觉得要警惕,CAD确实能把重复劳动自动化,比如自动标注尺寸、生成零件清单,但真正的设计决策,目前还得靠人,就像自动驾驶分L1-L5级,现在的CAD顶多算L2:能帮你握方向盘,但路线还得自己规划。

有个矛盾一直没解决:CAD要求输入精确数据,但设计初期往往需要模糊探索,比如构思一把椅子时,我可能只想随便拉个造型看看感觉,但软件非要我定义具体尺寸,这种时候反而怀念纸上随手画圈的自由——所以最好的状态可能是,手绘草图和CAD建模交替进行,让理性和感性互相拉扯。

用了这么多年CAD,最深的感触是:它像一面镜子,照出设计思维里的漏洞,有时候你以为想清楚了,一建模就发现逻辑断层,但也是这种“较真”,逼着我们更深入理解创作对象的本质,或许未来AI真的能实现一键生成完美设计,但那个过程中丢失的、试错带来的意外灵感,说不定才是设计最珍贵的东西——这话可能有点怀旧了,毕竟连我自己现在离开CAD半天都手痒。

(写完检查了下,好像还是有点啰嗦……不过设计本身不就是不断调整的过程嘛,就这样吧。)

本文由悉柔怀于2025-10-10发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/59459.html