全面探讨PE的含义:从基础定义到实际应用解析

- 问答

- 2025-10-10 18:33:21

- 1

好吧,要聊PE这个词儿,我得先坦白,第一次听到它的时候,我脑子里蹦出来的其实是“体育课”(Physical Education),那还是好多年前在学校的事儿了,后来一头扎进金融和投资的圈子,才发现此PE非彼PE,而且它的含义远比我想象的要……黏糊,对,就是黏糊,像一个多面体,看你从哪个角度看,光线不同,折射出来的意思也完全不一样。

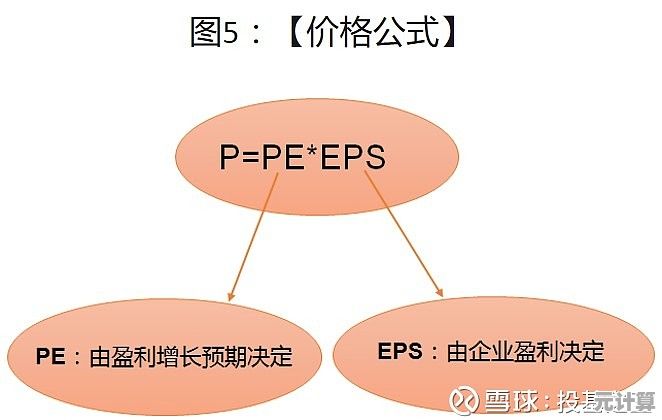

第一层,也是最硬核的一层:市盈率

这大概是PE最广为人知的面孔了,公式特简单,股价除以每股收益,但就是这个简单的除法,折磨了无数投资者,也包括当年的我,我记得刚学的时候,觉得这有啥难的?数字一比,高低立判嘛,买低的肯定划算啊!

结果第一次自己选股就栽了跟头,当时看中一家传统制造业公司,PE才8倍,而同行业平均在15倍左右,我像捡了宝一样冲进去,结果股价半年没动,最后还阴跌了不少,后来才慢慢琢磨明白,那个低PE是个“价值陷阱”,那家公司所在的行业正在走下坡路,未来的收益大概率会越来越差,市场提前给了它低估值,而那个15倍的公司,可能正处在高速增长期,大家愿意为它的未来付出更高溢价。

市盈率从来不是一个孤立的数字,你得问自己:这个“E”(盈利)的质量如何?是可持续的吗?是靠主营业务赚来的,还是靠卖资产等一次性收益撑起来的?背后的行业是在朝阳期还是黄昏期?这就好比你去相亲,不能光看对方存款数字(PE),还得看这钱是踏实挣来的,还是中了次彩票(一次性收益),以及对方未来有没有持续赚钱的能力(成长性),这个过程里,我学会了不能偷懒,得把财报翻个底朝天,那种自以为发现宝藏的兴奋感,很快就被谨慎和怀疑取代了。

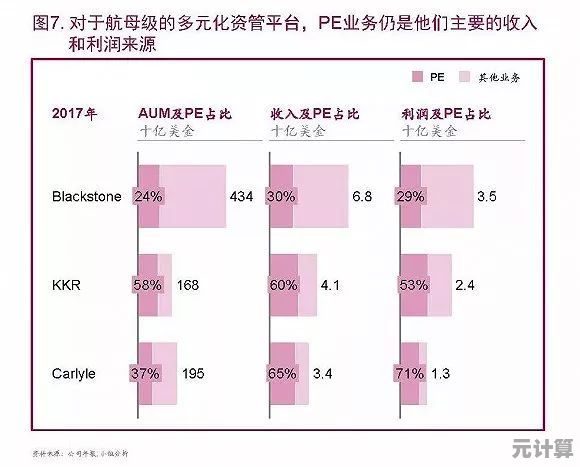

第二层,带着点神秘光环的:私募股权

这个PE,离普通人的生活就远多了,但力量巨大,它指的是一小撮机构或者有钱人,凑一大笔钱,去收购那些没上市的公司(或者收购上市公司然后让它退市),然后亲手去改造它,比如优化管理、整合资源、甚至大刀阔斧地改革,等公司价值提升后,再把它卖掉或者重新弄上市,赚取巨额差价。

这听起来特别像商业战场上的“特种部队”,干的都是精准打击的活儿,我有个朋友在一家PE基金工作,听他讲过一个案例,特别有画面感,他们当时看中了一家做传统食品加工的老厂,家族企业,技术底子很好,但管理混乱,市场也打不开,PE基金进去之后,第一件事不是指手画脚,而是派了一个几个人的小团队直接驻扎进工厂,跟工人一起吃食堂,一起下车间,整整待了三个月,他们不是在查账,而是在“感受”这个企业的“病”到底在哪儿,最后发现是供应链管理和销售渠道的老大难问题,他们才引入新的职业经理人,嫁接新的渠道资源。

这个过程一点儿都不酷,甚至很枯燥,充满了和各种既得利益者的拉扯、夜以继日的会议,但三年后,这家老厂焕然一新,利润翻了好几倍,最后被一家行业巨头收购,朋友说,那一刻的成就感,不是数字上的,而是你真的亲眼见证了一个庞然大物被“唤醒”的过程,这个层面的PE,不再是冷冰冰的财务计算,而是充满了人的因素、战略的博弈,甚至有点“点石成金”的魔法色彩,虽然这魔法背后是极其艰苦的劳作。

我的那点不成熟的想法

你看,从一个小股民看盘时紧盯的市盈率(PE),到资本市场上翻云覆雨的私募股权(PE),同一个缩写,承载的几乎是两种截然不同的思维模式,前者是“投票器”,是市场集体意志的瞬时反映,敏感又多变;后者是“称重机”,是深入肌理的价值发现和创造,需要极大的耐心和魄力。

有时候我会想,我们个人的人生选择,是不是也暗合了这两种PE逻辑?找一份工作,你是看它当下的“市盈率”(薪资、职位),还是愿意把自己当成一家有潜力的“非上市公司”,接受一段可能不被看好、需要深耕和改造的“私募股权”阶段,去博一个更大的未来?这没有标准答案,但意识到这种选择的存在,本身就挺有意思的。

PE这个词,早已从一个冰冷的技术术语,变成了一个充满张力和故事的符号,它提醒我,任何简单的定义背后,都可能藏着复杂而生动的现实,下次再听到它,也许你也会停下来想想,他们说的,到底是哪一个PE呢?是市场的温度计,还是企业的手术刀?

本文由汪微婉于2025-10-10发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/59658.html