太平洋芯片天梯全景:解码产业链布局与科技创新趋势

- 问答

- 2025-10-10 22:00:45

- 1

哎,说到太平洋上的芯片战争,我总觉得这不像是在看科技新闻,倒像是在追一部超长的商战+谍战剧,台积电、三星、英特尔这些巨头,就像盘踞在太平洋不同角落的龙王,各自呼风唤雨,但风向却越来越诡异,今天就想聊聊这个,可能思路会有点跳,想到哪说到哪。

地图展开:那片海,可不只是水

你先别把太平洋真的只看成一片海,在我脑子里,它更像一张巨大的、动态的电路板,西岸,台湾和韩国是上面最闪亮、最核心的晶圆厂聚集地,特别是台积电,它那个位置,简直就像CPU里的运算核心,牵一发而动全身,东岸,是美国的设计和软件霸权,苹果、英伟达、谷歌,这些名字背后是庞大的知识产权和算法,而大陆这边,像是一块正在疯狂布线和焊接的新区域,热闹,但有股子“补课”的急切感。

这格局就决定了,谁想单独把活儿全干了,几乎不可能,但问题是,谁掌握最卡脖子的那个环节,谁就有资格拍桌子,这就引出了我最想聊的一个词——“硅权”,对,不是海权,是“硅权”,未来谁掌握了最先进的制程工艺和产能,谁就在某种程度上定义了数字世界的规则,这种争夺,比传统的领土争端更抽象,但也更根本。

台积电的“神坛”与“荆棘王冠”

台积电是个特别有意思的案例,它像个苦修的技术僧侣,把代工这门手艺做到了极致,做到了“独孤求败”的境界,当年张忠谋老爷子的这个模式,现在看真是神之一手,它让全球的芯片设计公司都能轻装上阵,不用背负建厂的天价成本,但成也萧何,败也萧何。

它现在被捧上了神坛,但这个神坛四面透风,地缘政治的任何一点风吹草动,都能让它打个寒颤,赴美设厂,表面是全球化布局,内里有多少是被迫的“人质”策略?我在想,当最先进的制造工艺开始在地理上分散,台积电那种高度集中的、宛如艺术品的生产流程还能保持原有的魔力和效率吗?它在亚利桑那的工厂,遇到的不仅仅是文化磨合,更是一种生态系统的撕裂,它最厉害的武器,是那一大群经验丰富的工程师和紧密协作的供应链,这东西,可不是能轻易打包带走的。

大陆的“长征”:热血、速度与“玻璃天花板”

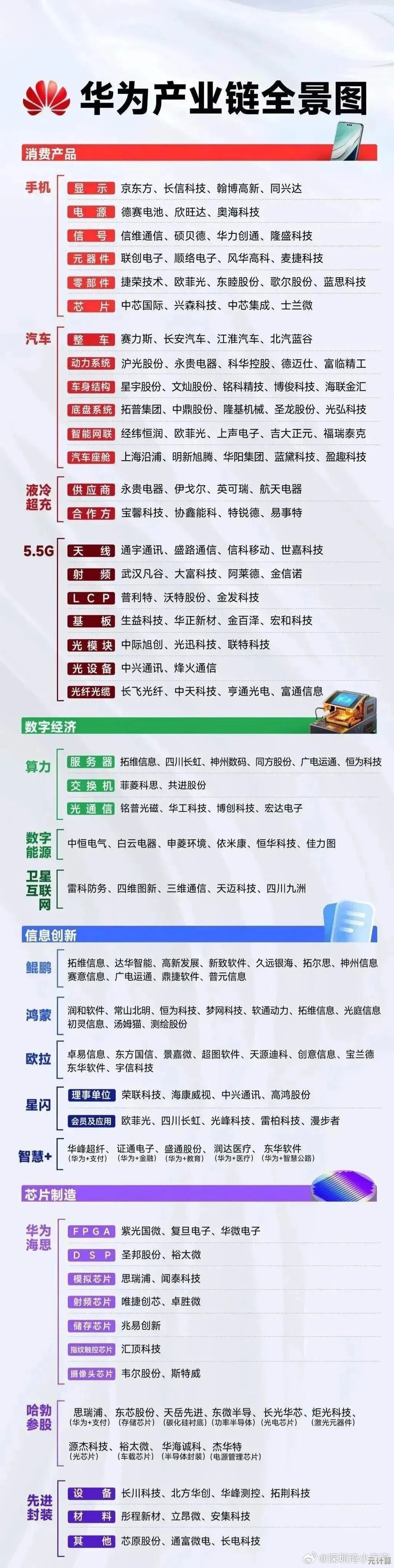

咱们这边,话题总是很沉重,但也很提气,华为被一轮又一轮制裁,真的像被逼到墙角,但你看Mate 60系列的麒麟9000S芯片,像个突然杀回来的战士,虽然浑身是伤,但证明了一件事:完全切断,很难,这背后是一场悲壮的技术“长征”。

中芯国际这些年在干嘛?我觉得它像个在严厉监考下,试图独立解出超高难度数学题的学生,没有EUV光刻机,就用成熟的DUV设备,通过N+1、N+2这种工艺上的微创新,一点点去逼近先进制程,这很了不起,但也很辛苦,这种创新是“戴着镣铐的舞蹈”,充满了不得已的智慧,我有时候会觉得,这种追赶充满了悲情色彩,因为我们总在补别人二三十年前的课,而前面的规则制定者还在不断提速,这种“玻璃天花板”的感觉,很真实。

未来的岔路口:创新会不会“变异”?

当摩尔定律逼近物理极限,当地缘政治强行把全球产业链撕开几个口子,接下来的创新路径可能会变得很“怪”。

我猜,大家不会只在“把晶体管做小”这一棵树上吊死了,苹果的M系列芯片已经展示了另一种思路:我制程可能不是最顶尖的,但我通过架构创新,比如统一内存架构,让整体性能飙升,这算不算一种“降维打击”?

还有chiplet(芯粒)技术,像搭乐高一样把不同工艺、不同功能的芯片块拼在一起,这可能是应对当前僵局的一个妙招,既然一个完整的先进制程芯片不好做,那我就把它拆开,用相对成熟的工艺做好每一小块,再整合起来,这背后需要的先进封装技术,说不定会成为下一个争夺的焦点,长电科技、通富微电这些国内封装厂,可能突然就被推到了舞台中央。

写在最后

聊了这么多,其实脑子里还是一团乱麻,这场“太平洋芯片战争”没有简单的胜负,它更像是一场漫长的博弈,技术、资本、政治、国家意志,全都搅和在一起,我个人的感觉是,绝对的脱钩是双输,谁也承受不起;但像过去那样“天真”的全球化也回不去了,未来很可能是一种“脆弱的平衡”,一边斗着,一边又不得不合作着。

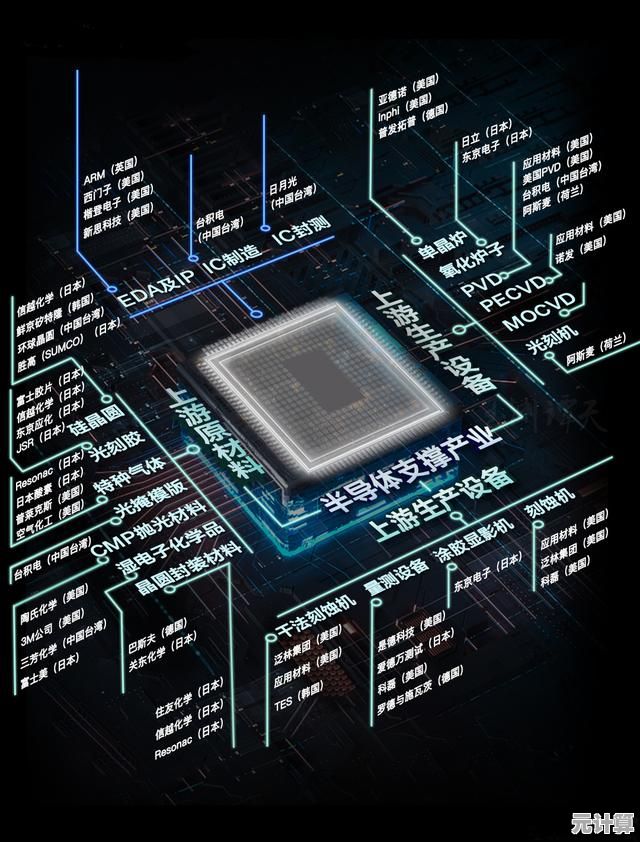

最后说句有点情绪化的话:看着这些芯片巨头翻云覆雨,我反而更敬佩那些在细分领域默默做到极致的“小公司”,比如荷兰的ASML是厉害,但那些提供特殊气体、光刻胶、抛光材料的隐形冠军,它们的存在,才真正让我感觉到产业链的深度和韧性,这盘大棋,终究不是几个龙王就能下完的。

本文由巫友安于2025-10-10发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/59802.html