揭秘TCP数据包运作:数字化时代信息传递的关键单元

- 问答

- 2025-10-11 05:39:16

- 2

行,那咱们就来聊聊TCP数据包吧,说真的,每次我盯着Wireshark里那些密密麻麻的十六进制流,心里都会冒出一个念头:这玩意儿,怎么就能把我在键盘上敲的“中午吃啥”变成一串数字,然后精准地扔到对方手机上的?它不像快递包裹有个实体,也不像打电话那样连续不断——它更像是一群训练有素的蚂蚁,各自扛着一点信息碎片,翻山越岭,还能在终点拼回原样。

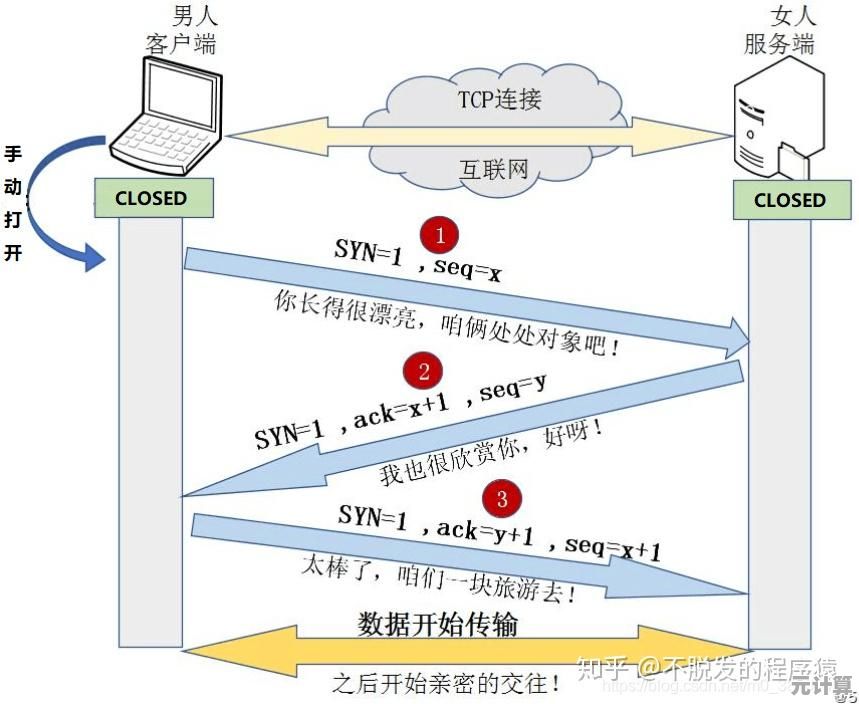

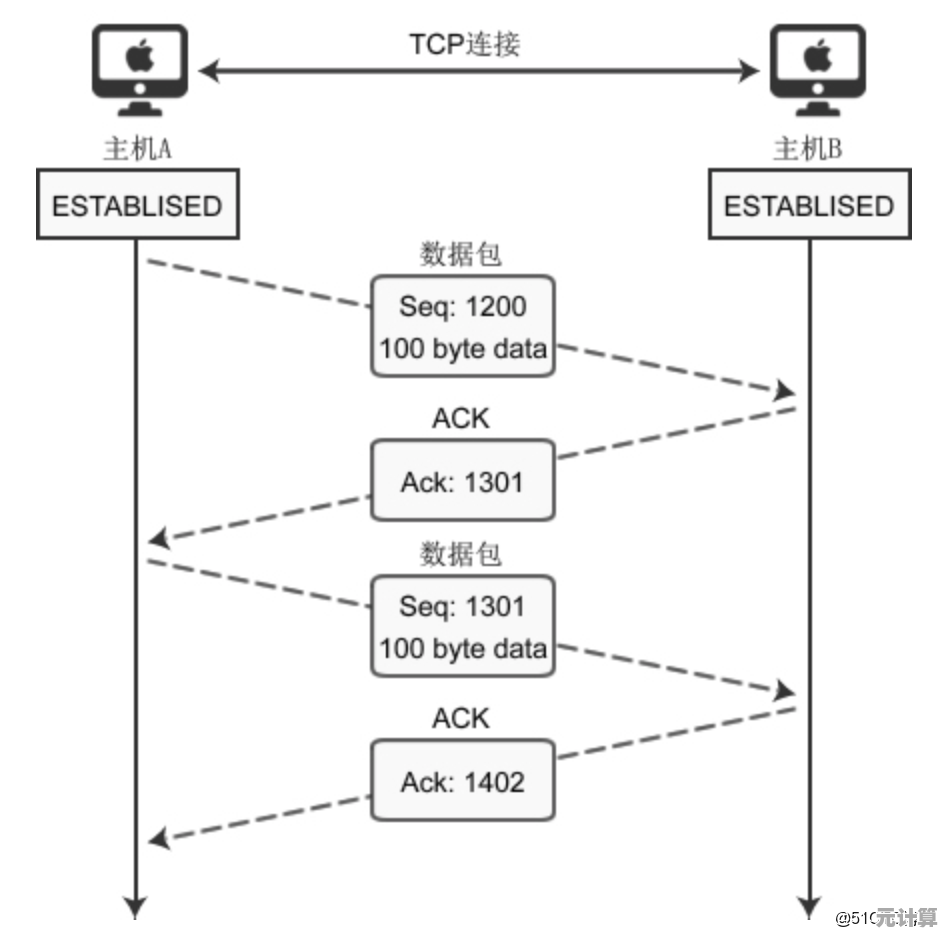

你得先忘掉那些教材里“三次握手”的完美流程图,现实中的TCP数据包,其实挺“狼狈”的,比如昨天我手机刷视频,突然Wi-Fi信号跳了一下,画面卡住了——那一刻,就有一堆TCP包在半路丢了,但为什么视频没从头开始?因为TCP有个很“人性”的设计:每个包都带着编号,像给行李贴标签,接收方发现缺了3号包,会不停喊“喂,3号没到!”,发送方就默默重发,它不张扬,甚至有点固执,但保证了你不必因为一点网络波动就重新加载整个页面。

我总觉得,TCP协议里藏着一种“不信任哲学”,它假设网络本身是不可靠的:路由器可能宕机,光纤可能被挖断……所以每个数据包出发时,都像被父母唠叨的孩子:“到了记得报平安啊!”(ACK机制),如果长时间没回音,发送方会焦虑地重发——这种“确认机制”让信息传递有了人情味般的韧性,对比UDP那种“发了就不管”的洒脱,TCP更像是个操心老妈子。

举个具体例子吧,有次我远程帮朋友修电脑,用SSH传命令行,按错一个键,删除字符的指令被打包成一个小TCP段,只有几十字节,但若我拖拽一个大文件,TCP会自动把数据切成合适大小的块(MSS),像切蛋糕一样分批运送,有趣的是,这些包未必按顺序到达——可能后发的包抄近路先到了,接收方的操作系统得像个图书管理员,把所有乱序的包重新排架,这种动态调整,比教科书上的静态模型生动多了。

不过TCP也不是万能药,玩网游时,你肯定经历过延迟飙升:角色跳一下,半秒后才落地,这是因为TCP的重传机制在实时场景里反而拖后腿——丢包时它坚持“补发”,但游戏数据过期作废了,所以游戏多用UDP,宁愿丢包也不卡顿,你看,没有完美的协议,只有合不合适的选择,这种权衡让我想起人际沟通:有些事必须确认到位(比如合同条款),有些事则讲究“氛围到了就行”(比如闲聊)。

最后说个细节:TCP包头里的“窗口大小”字段,它本质上是接收方在喊:“我这边还能收多少!你慢点发!”这种流控像极了对话中的默契——如果对方低头记笔记,你会自然停顿,网络拥堵时,TCP会主动“退让”,降低发送速率,这种自适应的谦逊,或许是它能支撑互联网四十年的内核逻辑。

所以下次你发微信时,不妨想象一下:你的每句话正被拆成无数小碎片,它们可能经历丢包、重排、延迟,却依然倔强地抵达,这不是冷冰冰的技术规范,而是一场充满妥协与智慧的协作,数字化时代的信息传递,关键或许不在速度,而在于这种“即使破碎也要完整”的韧性。

本文由广飞槐于2025-10-11发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/60122.html