探索处理器性能巅峰:2014年度天梯图引领计算机硬件革新趋势

- 问答

- 2025-10-11 18:18:18

- 1

2014年,现在想起来,感觉像是上个时代的事情了,那会儿我还在用那台嗡嗡作响的台式机,显卡是GTX 660,为了玩《看门狗》把画质调到最低,风扇声还是跟要起飞似的,就是在那种对性能又渴望又窘迫的背景下,每年的“天梯图”就成了我们这群硬件发烧友的圣经,它不是官方文件,更像是民间智慧的结晶,一张长长的、不断更新的图表,把所有CPU、GPU的性能按高低排个座次,一目了然,现在回头看,2014年的那张图,真的像是一个时代的十字路口,藏着好多有意思的苗头。

那一年,英特尔在天梯图的顶端,依然是那个孤独的王者,它的Haswell Refresh架构,像i7-4790K,愣是把默认主频堆到了4.0GHz,这在当时看来简直有点“简单粗暴”,大家一边吐槽英特尔在“挤牙膏”,每年性能提升就那么一点点,一边又不得不承认,在绝对的单核性能上,它确实稳,你想装一台不求最好但求最稳的游戏主机,选它准没错,但这种“稳”,现在想想,也透着一丝无聊,好像一条高速公路,虽然平坦,但风景看久了也就那样。

真正让我觉得心跳加速的,是图里AMD那边的动静,他们的FX系列处理器,像FX-8350,靠着八个物理核心,在多线程跑分上能跟价格高得多的英特尔i7掰掰手腕,我当时有个朋友,预算有限,又想做视频剪辑,就真咬牙上了FX-8350,他总跟我炫耀渲染视频时八个框框全满的“盛况”,虽然我也常调侃他那个平台的功耗和发热像个“小暖炉”,但你不能否认,AMD那种用更多核心、更低价格去挑战权威的姿态,给市场带来了不一样的活力,它像是一条充满未知的越野路线,可能颠簸,但更有探索的乐趣,这种“多核”的执念,虽然当时在游戏等应用上优势不明显,但好像提前嗅到了点什么未来的味道。

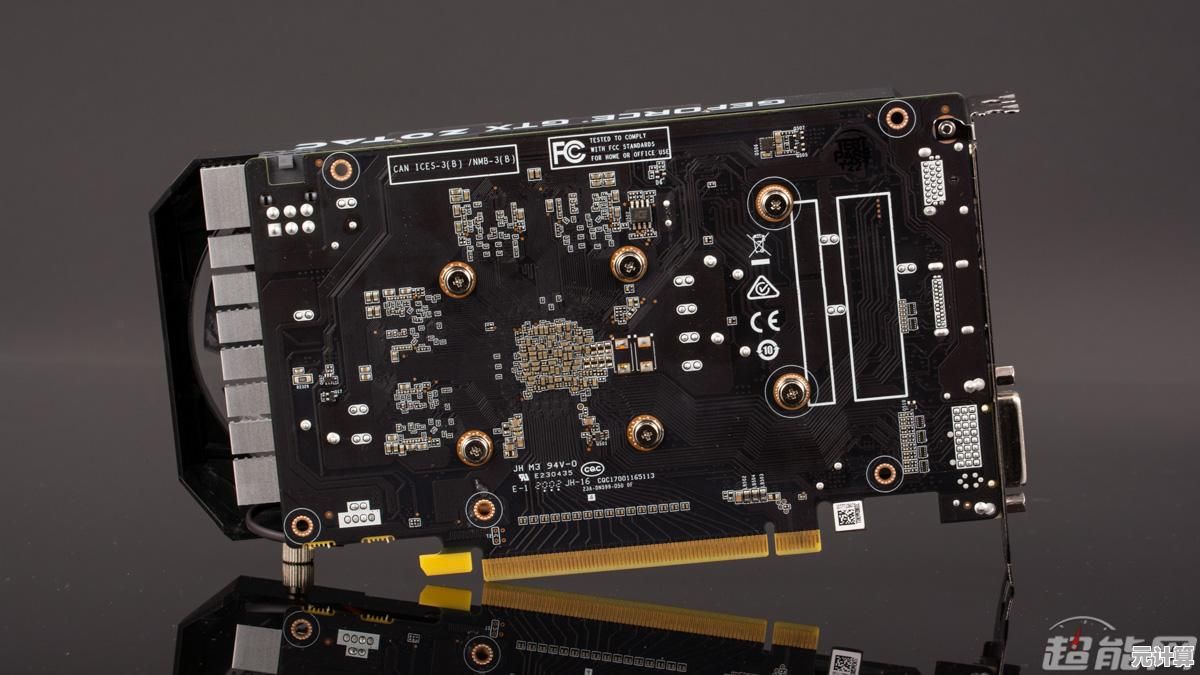

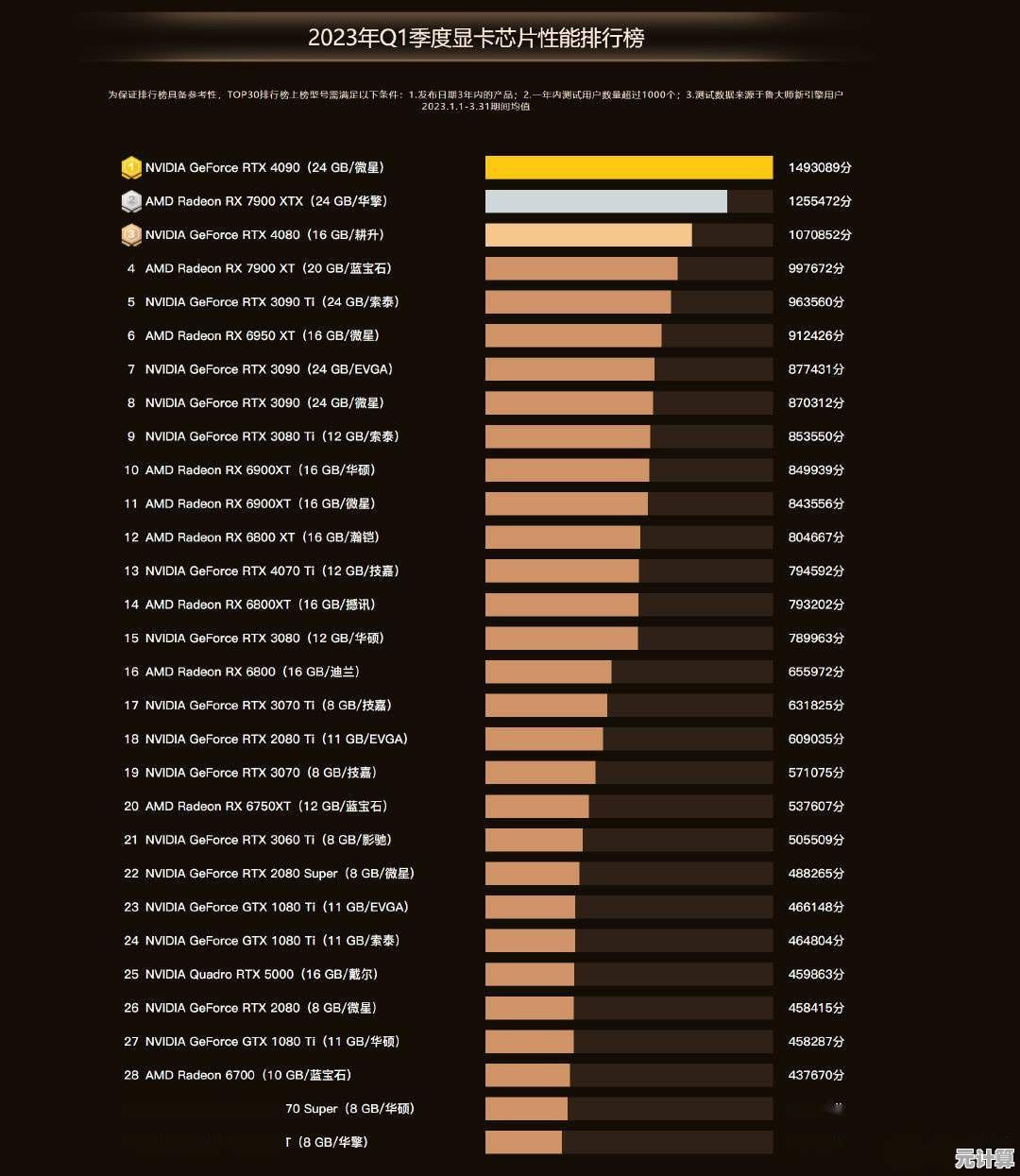

说到游戏,就不得不提显卡天梯图上的那场混战,NVIDIA的Maxwell架构简直是神来之笔,特别是GTX 970,成了那一代的现象级产品,性能强,功耗控制得出奇的好,价格还相对亲民,我至今还记得评测文章里那句“能效比怪兽”的评价,它让高端游戏体验的门槛降低了一大截,但后来那个“3.5G显存”的事件,又让这张卡充满了争议,这种不完美,反而让它更真实,更像一个我们身边会发生的故事,而不是冷冰冰的广告,另一边,AMD的R9 290X则像是个悲情英雄,性能绝对强悍,但高功耗和高发热成了它的阿喀琉斯之踵,你看天梯图,它位置很高,但下面总会跟着关于温度和噪音的讨论。

现在想想,2014年的天梯图,其实悄悄画出了几条后来的路:英特尔继续巩固其单核性能和高能效的优势,这条路后来也一直走着;AMD则坚定了“核心战争”和性价比的策略,这为几年后Zen架构的惊天逆袭埋下了最重要的伏笔;而显卡领域,能效比开始成为一个和绝对性能同等重要的指标,那张图不再是简单的性能排名,它变成了一个预言,告诉我们计算能力的发展不再是单线条的狂奔,而是开始分叉,走向更精细、更专注的领域。

我那台GTX 660的电脑早就退休了,但偶尔翻出当年的天梯图,还是会有点感慨,它记录的不是冷冰冰的数据,而是我们这代玩家对速度最直接的渴望,是熬夜看新品发布会的兴奋,是纠结预算和配置时的抓耳挠腮,硬件的发展冷冰冰的,但追逐硬件的过程,却充满了人的温度,2014年,好像就是一个能让我们既脚踏实地讨论当下性价比,又能抬头隐约看见未来轮廓的、挺特别的年份。

本文由栾秀媛于2025-10-11发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/60617.html