轻松清理电脑C盘:快速释放存储空间,优化性能让电脑更流畅

- 问答

- 2025-10-27 19:08:36

- 98

根据腾讯电脑管家、360安全卫士、微软官方支持及知乎、B站等平台常见用户实践整理

先搞清楚是什么占用了空间

打开“此电脑”,看看C盘是不是真的红了,右键点击C盘,选择“属性” -> “磁盘清理”,系统会计算可以清理的空间,计算完后,在弹出的列表里,你可以放心勾选以下这些项目来删除:

- Windows更新清理:这是大头,Windows每次大更新后,会把旧版本的文件留下来,方便你回退,但如果更新后电脑没问题,这些文件就可以删掉了。

- 临时文件:程序运行时产生的缓存,删了没事。

- 回收站:确保你已经把要的文件都还原了,这里面的东西占了C盘空间。

- 缩略图:是图片和视频的预览缓存,删除后下次打开文件夹会稍微慢一点点重新生成,但能腾出地方。

- 已下载的程序文件:一些网页插件之类的临时文件。

勾选好后,点击“确定”清理,如果这是你第一次清理,或者很久没清理了,这一步通常能释放出好几个GB的空间。

清理应用缓存和临时文件(更彻底)

上面的“磁盘清理”是系统自带的,比较基础,我们还可以手动清理一些更深层的缓存。

-

清理临时文件文件夹:

- 同时按下键盘上的

Windows键 + R,会弹出“运行”窗口。 - 输入

%temp%然后按回车,这会打开一个装满临时文件的文件夹。 - 按

Ctrl + A全选所有文件和文件夹,然后按Shift + Delete彻底删除(或者先普通删除,再清空回收站),有些文件可能正在被使用删不掉,跳过它们就行。

- 同时按下键盘上的

-

清理大型软件缓存:

- 比如微信、QQ的聊天记录里的图片、视频、文件是占空间大户,打开微信,点击左下角三条横线 -> 设置 -> 文件管理,点击“打开文件夹”,你可以看到

FileStorage文件夹,里面的Video(视频)、Image(图片)、File(文件)就是缓存所在,你可以定期打开这些文件夹,手动删除一些不需要的文件,更安全的方法是直接在微信设置里使用“存储空间管理”功能来清理。

- 比如微信、QQ的聊天记录里的图片、视频、文件是占空间大户,打开微信,点击左下角三条横线 -> 设置 -> 文件管理,点击“打开文件夹”,你可以看到

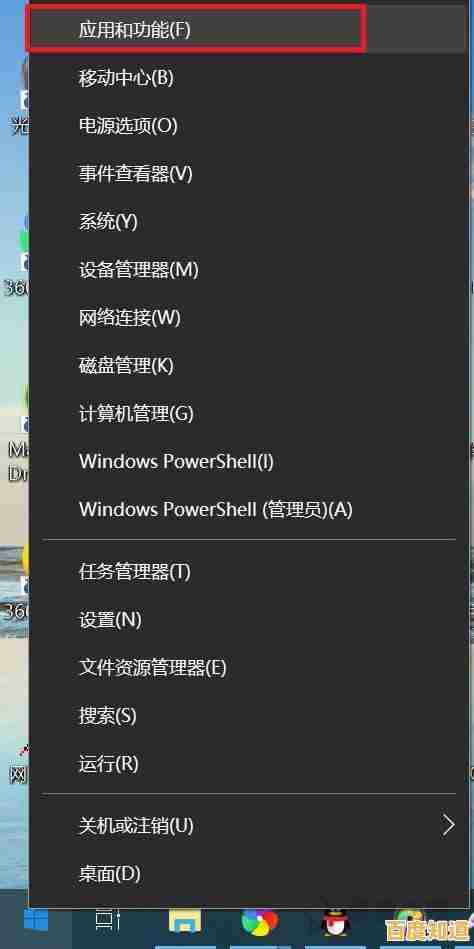

转移或卸载不常用的大软件和游戏

很多软件默认就装在了C盘,去“设置” -> “应用” -> “应用和功能”里,按大小排序,看看哪些是你几乎不用的“大块头”软件或游戏,果断卸载掉。

对于一些必须用但又想挪走的软件,可以尝试:

- 用软件自带的卸载程序:有些卸载程序会提供“更改”选项,里面可能有移动安装位置的选项。

- 使用专业的搬家工具:比如360软件管家或腾讯电脑管家里自带的“软件搬家”功能,可以比较安全地把安装在C盘的软件移动到其他盘。

处理休眠文件和虚拟内存(高级操作,谨慎进行)

这两个文件(hiberfil.sys 和 pagefile.sys)通常很大,动不动就几个GB甚至十几GB,但它们很重要。

-

关闭休眠以删除休眠文件(如果你从不使用“休眠”功能):

- 休眠是电脑把内存里的所有东西保存到硬盘然后彻底关机,下次开机能恢复原样,如果你只用“睡眠”(电脑低功耗运行,快速唤醒)或直接关机,可以关掉它。

- 在开始菜单搜索“cmd”,找到“命令提示符”,右键点击它,选择“以管理员身份运行”。

- 输入命令

powercfg -h off然后回车,这样会立即删除休眠文件并关闭功能,如果想重新开启,就把命令里的off改成on。

-

转移虚拟内存(如果你的D盘或其他盘空间充足):

- 虚拟内存是当物理内存不够时,系统用硬盘来临时顶替的空间。

- 右键点击“此电脑” -> “属性” -> “高级系统设置” -> 在“高级”选项卡下,点击“性能”区域的“设置” -> 再选“高级”选项卡 -> 点击“虚拟内存”区域的“更改”。

- 先取消勾选“自动管理所有驱动器的分页文件大小”。

- 选中C盘,选择“无分页文件”,点击“设置”。

- 然后选中你的D盘或其他剩余空间大的盘,选择“系统管理的大小”,点击“设置”。

- 最后点击“确定”,并重启电脑生效。注意:这个操作有风险,如果不确定,可以跳过。

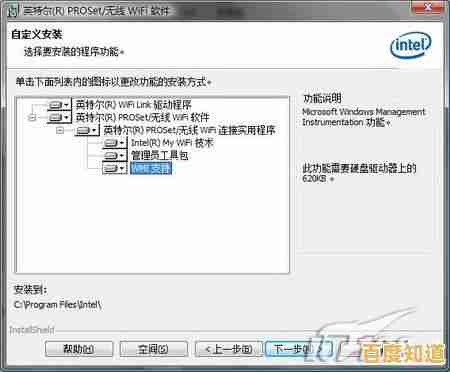

一些日常好习惯

- 新软件别装C盘:安装软件时,注意选择“自定义安装”,把路径从

C:\Program Files\...改成D:\Program Files\...。 - 桌面别堆太多东西:桌面文件默认在C盘,东西太多也会占地方,可以把大文件、电影等存到其他盘。

- 定期清理:养成习惯,每个月用“磁盘清理”扫一遍。

做完这几步,你的C盘应该会“瘦身”成功,电脑运行也会更顺畅一些。

本文由魏周于2025-10-27发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/63972.html