深入理解计算机硬件组成与工作原理的详细解析

- 问答

- 2025-09-09 19:10:48

- 2

深入理解计算机硬件组成与工作原理的详细解析 🖥️

你是否曾好奇,当你轻点鼠标或敲下键盘,计算机内部是如何瞬间完成一系列复杂操作,最终将结果呈现在你眼前的?本文将化身你的专属向导,带你深入计算机的“五脏六腑”,以问答的形式,逐一解析其硬件组成与精妙的工作原理,我们的信息基准日期是 2025-09-09的时效性与前瞻性。

Q1:计算机的核心硬件有哪些?它们扮演着什么角色?

我们可以将一台计算机类比为一个人:

- 大脑 (CPU - 中央处理器) 🧠:负责思考、计算和决策,它是计算机的指挥中心,执行程序指令、处理数据。

- 短期记忆 (RAM - 随机存取内存) 💾:负责临时存储CPU正在或即将处理的数据和程序,速度快,但断电后数据会消失,内存越大,能同时运行的程序就越多越流畅。

- 长期记忆 (存储设备 - 硬盘/SSD) 🗃️:负责永久存储操作系统、应用程序、文档、照片等所有数据,断电后数据不会丢失。

- 心脏与血管 (主板与电源) ❤️🔌:

- 主板 (Motherboard):就像人体的骨架和神经系统,将所有硬件连接在一起,为它们提供通信的通道(总线)和能量(供电电路)。

- 电源 (PSU):如同心脏,将墙插的交流电转换为计算机各部件所需的稳定直流电,为整个系统供能。

- 五官与四肢 (输入/输出设备) 🖱️🎨🔊:

- 输入设备:如键盘、鼠标、麦克风,负责接收外部信息和指令。

- 输出设备:如显示器、打印机、音箱,负责将处理结果呈现给用户。

- 脸面 (GPU - 图形处理器) 🎮:专门处理图像和视频数据的“副大脑”,特别是进行3D渲染、AI计算和科学模拟时,其并行计算能力远超CPU,独立GPU(显卡)对于游戏玩家、设计师和研究人员至关重要。

Q2:CPU是如何工作的?其核心指标是什么?

CPU的工作遵循经典的 “冯·诺依曼体系结构”,即 “取指 -> 解码 -> 执行” 的循环。

- 取指 (Fetch):CPU从内存中读取下一条指令。

- 解码 (Decode):分析该指令,明白需要做什么操作(如加法、数据移动)。

- 执行 (Execute):调用相应的计算单元(如算术逻辑单元ALU)来完成指令要求的工作。

- 写回 (Writeback):将执行结果写回到内存或CPU内部的寄存器中。

这个过程由CPU内部一个极高精度的时钟来同步,每秒震动数十亿次(即主频GHz)。

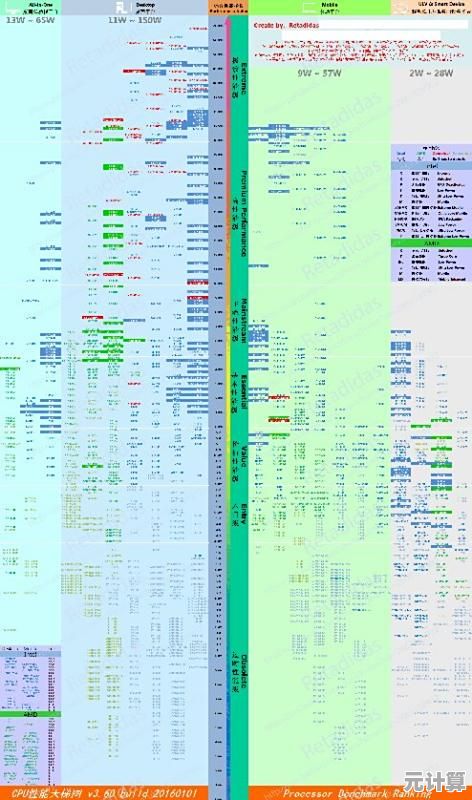

核心指标(截至2025年):

- 核心数 (Cores):早已不是“双核”、“四核”的时代,主流消费级CPU普遍为 16至32核,服务器CPU可达 128核甚至更多,多核意味着可以真正并行处理多个任务。

- 线程数 (Threads):借助超线程技术,一个物理核心可以模拟出两个逻辑核心,进一步提升多任务处理效率。

- 制程工艺 (Process Node):普遍进入 3nm 及更先进工艺,晶体管越小,同样面积内可容纳的晶体管越多,性能越强,能效比越高。

- 缓存 (Cache):CPU内部的高速存储器,分为L1、L2、L3三级。2025年的CPU,L3缓存普遍达到64MB以上,极大减少访问慢速内存的次数,是提升性能的关键。

- AI加速单元 (NPU):已成为现代CPU/SoC的标准配置,专门用于本地运行AI任务,如语音识别、图像处理等,能效远高于通用计算核心。

Q3:内存(RAM)和硬盘(存储)有什么区别?为什么需要两者?

这是一个关于 速度 与 持久性 的经典问题。

| 特性 | 内存 (RAM) | 存储 (SSD/硬盘) |

|---|---|---|

| 角色 | 工作台 | 仓库 |

| 速度 | 极快 (纳秒级) | 较慢 (微秒/毫秒级) |

| 容量 | 相对较小 (2025年主流 32GB - 64GB) | 非常大 (2025年主流 1TB - 4TB) |

| 持久性 | volatile (易失性):断电数据丢失 | non-volatile (非易失性):断电数据保留 |

| 价格 | 单位容量价格高 | 单位容量价格低 |

工作原理比喻:CPU要处理一份文件(程序),它不会直接去巨大的仓库(硬盘)里翻找,那样太慢了,而是让助手(操作系统)将整个文件从仓库搬到宽敞的工作台(内存)上,CPU在工作台上高效地修改文件,完成后,助手再将最终版本存回仓库,如果工作台太小(内存不足),助手就不得不频繁地在工作台和仓库之间搬运文件碎片,导致CPU经常等待,这就是我们感觉到的“卡顿”。

2025年趋势:DDR5内存已成为绝对主流,频率更高,能效更好,存储方面,PCIe 5.0 NVMe SSD 普及,速度是早期SATA SSD的十倍以上,进一步缩小了与内存的速度差距。

Q4:数据在硬件之间是如何流动的?

数据流动的“高速公路”是 总线(Bus) 和 主板上的 traces(线路),想象一下一个城市的交通系统:

- 输入指令:你在键盘上按下字母‘A’,键盘控制器将其转换为数字信号(如ASCII码: 65)。

- 上传至内存:这个信号通过USB总线 -> 南桥芯片(或直接通过CPU) -> 系统总线 -> 被写入内存的特定区域。

- CPU处理:CPU通过系统总线从内存中读取到数字‘65’,经过解码和执行,明白需要显示这个字符。

- 调用显卡:CPU将显示指令和字符数据通过PCIe总线(一条极快的专用高速公路)发送给GPU。

- GPU渲染:GPU在自己的显存中生成字符‘A’的图像像素信息。

- 输出显示:渲染好的画面数据通过DisplayPort或HDMI线缆传输到显示器,你最终看到了屏幕上的‘A’。

整个过程在 毫秒甚至微秒内 完成,让你感觉是瞬间发生的。

Q5:展望未来,计算机硬件会如何发展?

基于 2025年 的技术节点,我们可以看到清晰的发展方向:

- 异构计算与Chiplets (小芯片) 🧩:不再单纯追求单一巨型的CPU芯片,而是将CPU、GPU、NPU、IO核心等不同工艺、不同功能的“小芯片”通过先进封装技术(如3D堆叠)集成在一起,实现最佳的性能和能效平衡。

- 存算一体与近存计算:打破“冯·诺依曼瓶颈”(数据在CPU和内存间搬运耗时耗能),尝试将计算单元嵌入存储器内部或附近,极大减少数据搬运距离,特别适合AI大数据处理。

- 新型存储技术:如持久内存(PMem),它兼具内存的高速度和存储的持久性,可能在未来模糊内存和存储的界限。

- 光子计算与量子计算 🔦⚛️:虽然离消费级应用尚远,但光子计算用光信号代替电信号进行数据传输和计算,速度更快、功耗更低,量子计算则利用量子比特实现指数级加速,正在特定领域(如药物研发、密码学)取得突破。

计算机是一个协同工作的精密系统。CPU 是发号施令的大脑,内存 是高效的工作台,硬盘 是可靠的仓库,主板 是连接一切的骨架和神经,GPU 是才华横溢的艺术家,而 电源 则是默默供能的心脏。

理解它们的组成与原理,不仅能帮助你更好地选购和使用电脑,更能让我们对这个人类智慧的最高结晶之一,充满深深的敬意与好奇,未来的计算世界,更加值得期待!✨

本文由盘自强于2025-09-09发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/66.html