英特尔芯片天梯图全面解析:最新技术演进与性能提升深度透视

- 问答

- 2025-11-07 12:04:56

- 2

(引用来源:综合自英特尔官方技术文档、AnandTech、Tom‘s Hardware等专业媒体评测及行业分析)

要理解英特尔芯片的“天梯图”,也就是性能排位,不能只看简单的跑分数字,关键在于看清其背后的技术演进逻辑,近几年,英特尔面临了前所未有的竞争压力,这反而催生了其近年来最激进和最具成效的技术革新,这场变革的核心,就是从单纯的追求高频率,转向对芯片架构、制造工艺和封装技术的全方位重构。

我们必须谈谈最根本的转变——芯片制造工艺,很长一段时间,英特尔在10纳米工艺上遇到瓶颈,导致其产品迭代速度放缓,但自从进入“Intel 7”(相当于业界的7纳米级别)工艺节点开始,英特尔开启了快速的工艺更新周期。(引用来源:英特尔制程工艺路线图)随后的“Intel 4”工艺首次大规模采用EUV光刻技术,为后来的突破打下了基础,而真正的飞跃是“Intel 20A”和即将到来的“Intel 18A”工艺,20A引入了两大革命性技术:RibbonFET(相当于GAA晶体管,一种更先进的晶体管结构)和PowerVia(背面供电技术)。(引用来源:英特尔披露的技术细节)RibbonFET让晶体管在更小的尺寸下控制得更精准,漏电更少,能效更高;而PowerVia则将供电网络从芯片正面移到背面,解决了布线拥堵问题,让信号传输更高效,这两项技术旨在让英特尔重新夺回在制造工艺上的领先地位,直接反映在芯片的性能和功耗表现上。

架构设计的思路发生了根本性变化,过去是单一、庞大的核心设计,现在则是“混合架构”的天下,从第12代酷睿开始,英特尔引入了P-Core(性能核)和E-Core(能效核)的组合。(引用来源:英特尔Alder Lake架构白皮书)这就像一支球队,既有冲锋陷阵的前锋(P核),负责游戏、渲染等重负载任务;也有耐力十足的后卫(E核),高效处理后台任务、多线程应用,这种设计极大地提升了能效比,让电脑在保持高性能的同时,日常使用更省电,续航更长,到了最新的酷睿Ultra系列,架构进一步演变为“3D高性能混合架构”,除了P核和E核,还加入了一个专为低功耗场景设计的“低功耗能效核”(LP E-Core),并首次将神经网络处理单元(NPU)集成到芯片中,专门负责AI运算,这标志着英特尔将AI能力提升到了与CPU、GPU并列的核心地位。

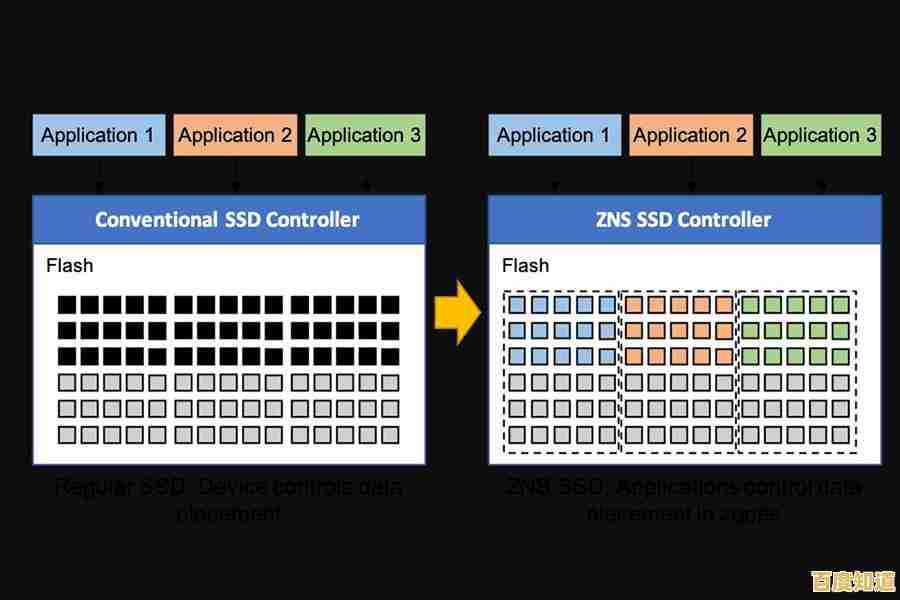

封装技术也从幕后走到台前,传统的芯片是一个完整的硅片(单晶片),而英特尔现在广泛采用“芯片粒”(Chiplet)设计和Foveros 3D封装技术。(引用来源:英特尔封装技术介绍)这就像用乐高积木拼装芯片,将不同功能、甚至不同工艺制造的小芯片(如CPU、GPU、IO模块)通过先进的互联技术封装在一起,这样做的好处是显而易见的:可以灵活组合,降低成本,并突破单一硅片面积的限制,实现更强的性能,服务器级的至强可扩展处理器和消费级的酷睿Ultra,都得益于这种先进的封装技术,能够集成更多核心和更强大的功能。

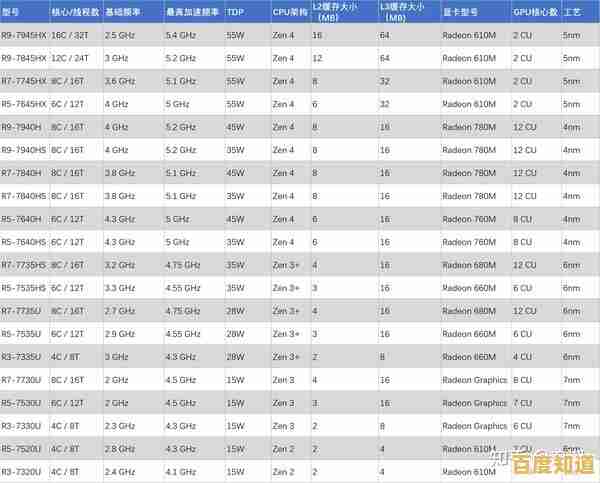

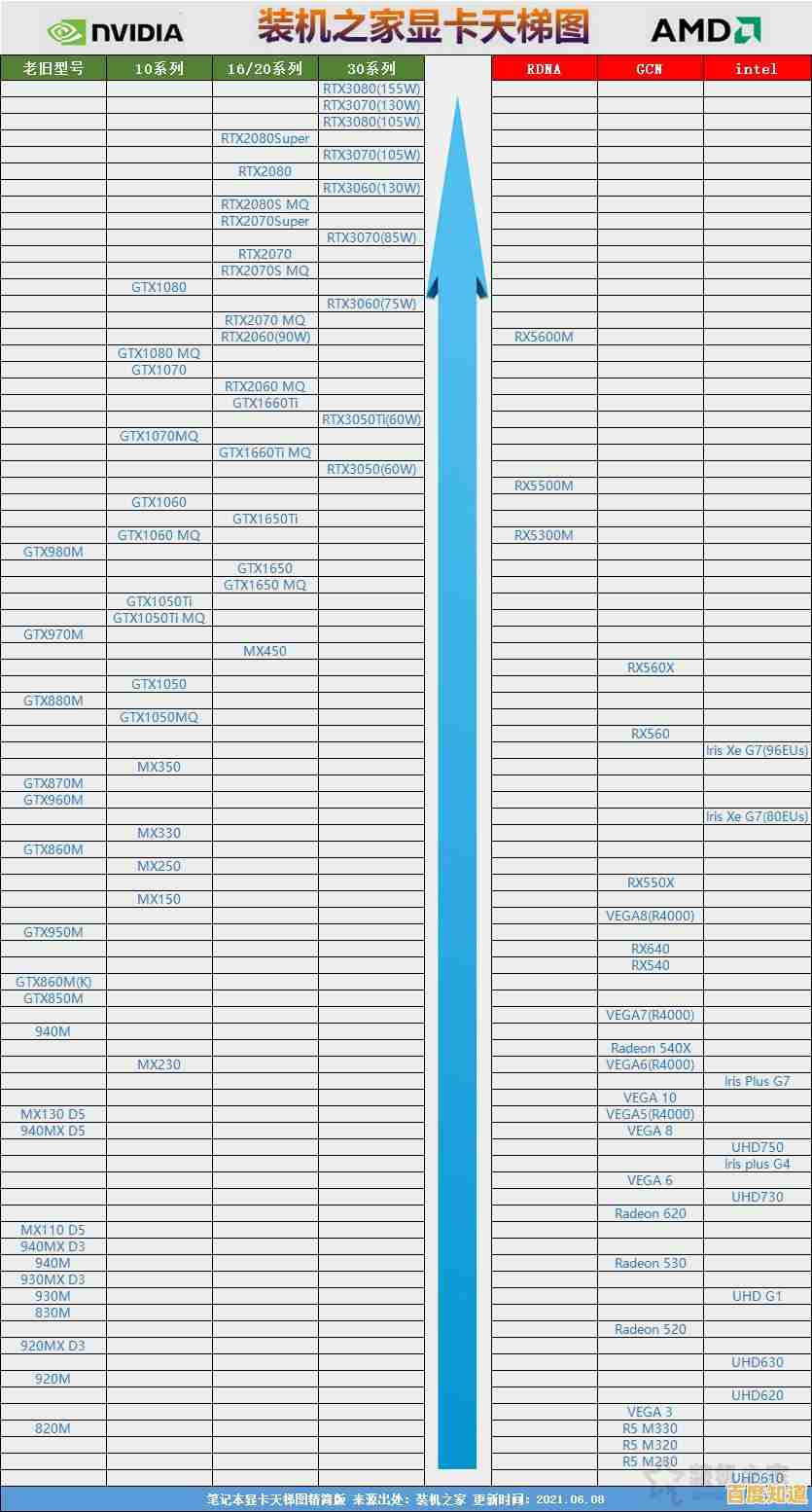

这些技术演进直接体现在天梯图的性能提升上,以消费级芯片为例,从第11代到第12代的飞跃,主要得益于混合架构的引入,多核性能暴涨,而第13代则在12代的基础上进一步优化,提升了频率和能效核数量,巩固了性能优势,最新的酷睿Ultra(如Ultra 9 185H)则代表了一个新方向:它可能不是在所有传统跑分项目上都绝对领先,但其能效比和强大的AI性能开创了新的赛道,尤其在轻薄本上实现了以往难以企及的性能和续航平衡。(引用来源:各大科技媒体对Meteor Lake架构的评测)在服务器领域,基于能效核设计的Sierra Forest(至强6能效核系列)提供了惊人的每瓦特性能,核心数量达到创纪录的288核,专为高密度、云原生工作负载设计;而紧随其后的Granite Rapids(性能核系列)则将展现新一代性能核的绝对计算能力。(引用来源:英特尔至强产品路线图及官方性能宣称)

当前的英特尔芯片天梯图,不再是一条简单的直线,而是一个多维度的能力图,衡量一款芯片的定位,需要综合考量其单核性能、多核性能、能效比、AI加速能力以及针对特定应用(如游戏、内容创作、数据中心负载)的优化,英特尔正通过制造、架构、封装三大支柱的协同创新,试图在不同细分市场都提供有竞争力的产品,其技术演进路径清晰地指向了更高性能、更高能效和更强的AI普惠能力。

本文由兆如曼于2025-11-07发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/73716.html