跨时空搜寻山海龙骨草踪迹,2025年动态环境系统实时演化

- 游戏攻略

- 2025-09-24 04:49:30

- 1

当AI遇上山海经的倔强

凌晨三点的实验室,屏幕蓝光映得我眼眶发酸,邮箱里躺着第17版环境模拟数据,坐标定位在秦岭某处海拔1800米的岩缝——那里可能藏着《山海经》里提到的龙骨草,说实话,这种草是否存在我都开始怀疑,但动态环境系统突然发出的橙色预警,让整个团队像被电击的鲶鱼般跳起来。

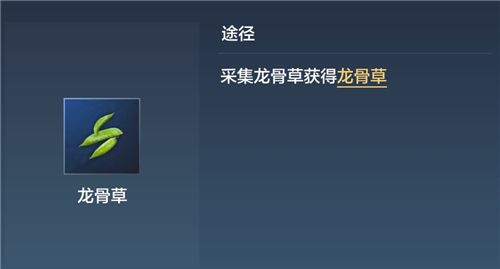

"温度骤降3度,湿度飙升15%,风速从东南向转为乱流。"小陈盯着三维地形图,手指在全息投影上划出一道红色轨迹,"系统预测龙骨草可能随岩层水分迁移,但……这路径像喝醉的麻雀。"他说的没错,那些绿色光点在屏幕上扭成麻花,完全颠覆了三天前的预测模型,我抓起外套时,袖口还沾着昨天测试用的苔藓样本,青绿色的碎屑簌簌落在地面。

去年在长白山找雪绒参的经历还让我心有余悸,当时系统显示98%的适配度,结果我们在零下四十度的冰原上挖了七天,只找到一堆形似的地衣,后来复盘才发现,环境模型漏掉了当月突发的地热活动,现在这个2025版的动态系统虽然加入了实时地质数据,但面对《山海经》里那些"生于石缝,遇水则遁"的玄学描述,依然像个笨拙的学徒。

"要不试试反向追踪?"小周突然插话,她总能在混乱中找到奇怪的角度,"如果龙骨草真的会移动,我们是不是该用生态链数据倒推?"这个提议让会议室安静了三秒,我想起上个月在武夷山追查灵芝变异种时,确实发现某些真菌会通过菌丝网络传递环境信号,或许那些古老植物真的保留着某种集体记忆?

凌晨五点,我们带着改装过的探测器钻进越野车,车载系统里,2025年的环境模型正在实时演化,岩层湿度、微生物群落、甚至月光强度都被纳入计算,当车开到半山腰时,仪表盘突然发出蜂鸣——系统检测到空气里某种未知的挥发性有机物,浓度曲线与数据库里所有已知植物都不匹配。

"停车!"我几乎是撞开车门,晨雾中,岩壁上几株暗红色植株若隐若现,茎秆表面覆盖着类似龙鳞的纹路,小陈的激光扫描仪刚对准目标,天气系统突然崩坏,暴雨裹着冰雹砸下来,等我们手忙脚乱地支起防护罩,那些植株早已消失得无影无踪,只在泥地上留下几个散发着硫磺味的孔洞。

回程路上,车厢里弥漫着失败的酸涩,小周盯着湿透的笔记本发呆,上面画满了乱糟糟的箭头和问号,我突然想起爷爷讲过的故事:他年轻时在终南山采药,亲眼见过会发光的茯苓在月圆之夜搬家,那时候没有卫星定位,没有环境模型,药农们靠的是对山川脉搏的直觉。

现在我们的系统能预测三天内的天气变化,能分析土壤中百万分之一的微量元素,却抓不住一株会逃跑的草,或许有些东西,终究需要人类用最原始的方式去触碰?比如泥土的温度,比如晨雾的味道,比如失败后蹲在路边抽的那根皱巴巴的烟。

天亮时,邮箱又跳出一封新邮件,附件里的环境模型开始新一轮演化,那些绿色光点再次扭动起来,我咬开能量棒,把坐标输入导航仪,这次,或许该把车开慢点,让系统多收集些路边的野花数据?毕竟,那个会逃跑的龙骨草,说不定正躲在某块石头后面,嘲笑我们的算法呢。

本文由颜令暎于2025-09-24发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/glgl/37477.html