飞腾CPU自主研发新突破与未来市场应用趋势探析

- 问答

- 2025-09-24 01:50:37

- 2

飞腾CPU:一场关于"中国芯"的倔强实验

去年冬天在深圳华强北,我蹲在一家维修铺门口看老师傅拆解一台国产服务器,当他用螺丝刀撬开散热器露出那颗飞腾FT-2000芯片时,我突然意识到——这个指甲盖大小的硅晶片,正承载着中国IT产业最沉重的梦想。

实验室里的"笨功夫"

飞腾团队有个不成文的规矩:新入职的工程师要先在老化实验室盯72小时稳定性测试,这种近乎偏执的坚持,让他们的16nm工艺FT-2500在军工领域创下连续工作3万小时无故障的记录,记得有次参观天津飞腾总部,走廊墙上贴着张泛黄的便签纸,上面潦草地写着"缓存延迟优化0.3ns"——这种死磕细节的劲头,恰是国产芯片突围的缩影。

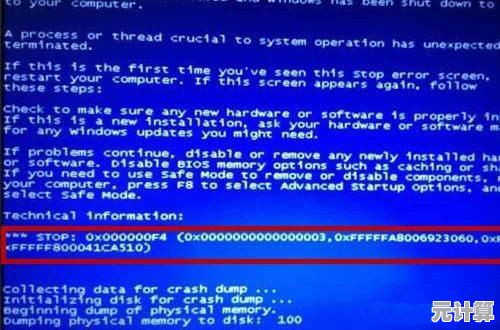

但真实世界的挑战远比实验室残酷,2021年某金融客户的压力测试中,飞腾芯片在处理高频交易请求时暴露出指令集优化不足,团队用三个月时间重构微架构,期间有个段子在圈内流传:主程老李的咖啡杯上贴着"要么出代码,要么出殡"的便利贴,这种带着血丝的成长,恰恰是自主研发最真实的注脚。

生态困局中的"破壁者"

在成都超算中心,我见过令人动容的场景:二十多家软硬件厂商的技术人员挤在机房,就为调试飞腾平台上的一个编译器bug,这种"全村人养一个孩子"的生态建设,正在产生化学反应,统信UOS操作系统适配飞腾架构时,开发者发现个有趣现象——由于指令集差异,原本在x86平台跑分落后的飞腾芯片,在特定金融加密算法上反而快出17%。

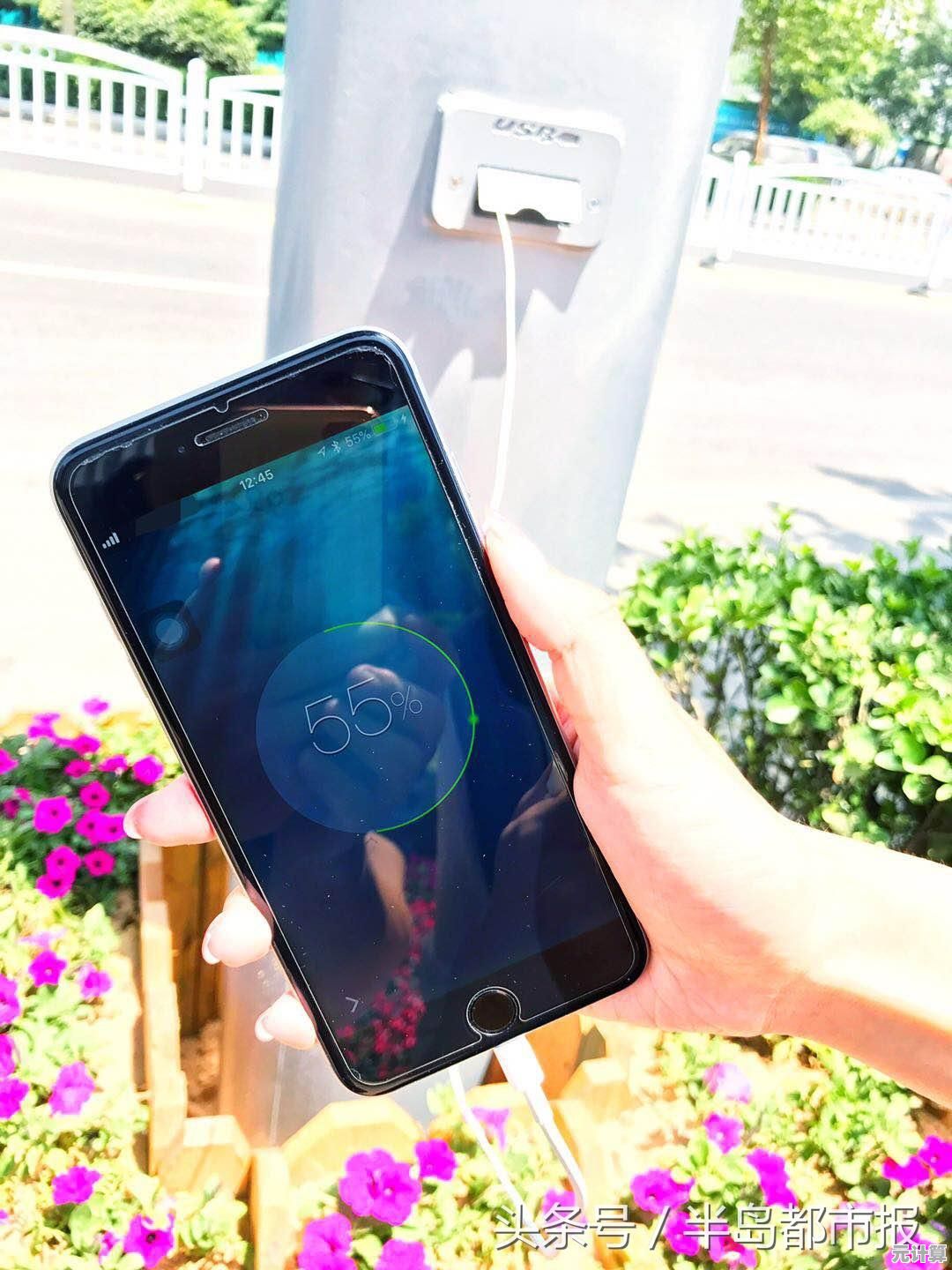

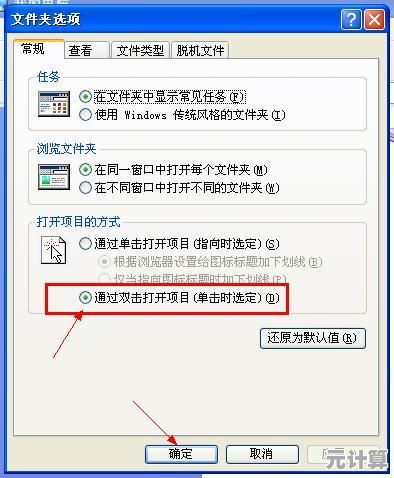

不过现实依然骨感,去年帮朋友装国产电脑时,发现某款飞腾笔记本的WPS启动要多等3秒,店员无奈的解释"等下次系统更新"时,我分明看见消费者眼中的光暗了下去,这种用户体验的细碎裂缝,可能比技术参数更难弥合。

未来战场的"非对称优势"

参观雄安新区智慧城市项目时,技术负责人展示了飞腾芯片的"土味智慧":通过定制AI指令集,在车牌识别场景下功耗仅有进口芯片的60%,这种场景化定制能力,正在打开意想不到的市场缝隙,江苏某风电企业用飞腾芯片改造控制系统后,因免去了进口芯片的"安全审查"流程,项目交付周期缩短了40天。

但真正的转折点可能藏在边缘计算领域,山东某煤矿的井下巡检机器人,因为采用飞腾芯片的本地化AI处理,在矿井信号盲区仍能保持90%的识别准确率,这种"笨拙但可靠"的特质,或许正是工业互联网最需要的品质。

站在深圳赛格广场的天桥上,看着下面川流不息的电子元件运输车,我突然理解了中国芯的生存哲学——它不必在每条赛道都跑第一,但必须在关键弯道站稳脚跟,就像飞腾工程师常说的那句话:"我们做的不是替代品,而是另一种可能性。"这种带着焊锡味的倔强,或许比任何性能参数都更珍贵。

本文由冠烨华于2025-09-24发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/37286.html