英特尔天梯图:技术演进之路上的重要创新里程碑与突破

- 问答

- 2025-10-03 11:12:18

- 5

(一)

说实话,我第一台电脑用的就是英特尔奔腾4,那会儿风扇声音大得像要起飞,但我居然觉得挺酷的——毕竟那是我第一次感受到“科技的力量”😂,谁能想到,二十多年后的今天,我居然会坐在咖啡馆里边喝拿铁边敲这篇关于英特尔天梯图的文章。

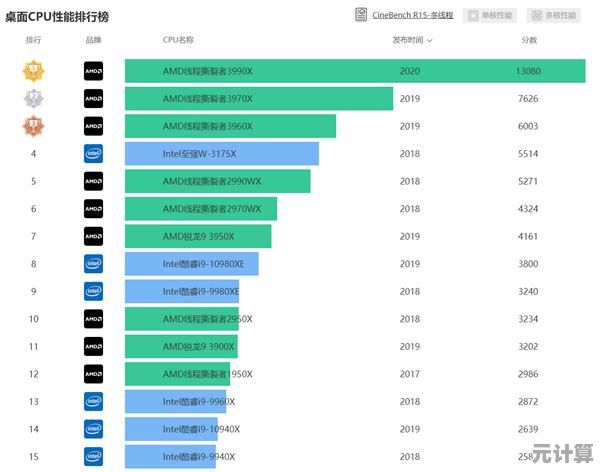

所谓“天梯图”,其实就是一张把处理器性能从低到高排个队的图🗺️,像梯子一样往上爬,但英特尔这条路,走得一点都不顺,它不像某些品牌一路高歌猛进,反而更像是一个跌跌撞撞、偶尔开窍的理工男。

(二)

记得2006年,英特尔搞出了酷睿2 Duo,那时候我还在读大学,隔壁宿舍哥们儿攒钱换了台戴尔笔记本,天天炫耀“双核”这个词,我当时还在用单核赛扬,打开Photoshop都要等半天,心里那叫一个酸🍋,但不得不承认,酷睿架构真的是英特尔翻身的一仗——能效比突然就上来了,性能翻倍发热反而降了,那时候我才意识到,原来CPU不只是看主频数字的游戏。

(三)

然后就是那个著名的“挤牙膏时代”💧,从Sandy Bridge到Kaby Lake,连续五六代产品,性能提升幅度小到让人打哈欠,我2012年买的i5-3570K,居然能一路超频用到2018年——这到底是英特尔太强,还是太懒?网上到处是吐槽,说英特尔在“工艺-架构-优化”的三步循环里打转,像极了我们写周报硬凑KPI的样子🤷。

但说实话,现在回头看,那段“沉闷期”其实埋了很多伏笔,比如22nm时代搞出来的3D Tri-Gate晶体管,听起来很科幻,其实就像把平路修成高架桥——同样面积能塞进更多电子通路,只是当时大家只盯着“怎么又只提升了5%?”🤨

(四)

真正让我惊掉下巴的是苹果M1芯片横空出世之后英特尔的反应,原本慢悠悠的节奏突然被打破,12代酷睿硬是甩出“性能核+能效核”的混合架构——像极了临时抱佛脚的学霸突然通宵复习后交出一份超纲答案📚。

我去年装机试了i5-12600K,Win11调度下多核性能直接捶打我用了三年的i9——那种“被迫创新”带来的爆发力,居然有点悲壮感,英特尔就像个被逼到墙角的中年人,终于舍得把压箱底的技术掏出来了。

(五)

最近在看酷睿Ultra的评测,AI算力突然成了新赛道,NPU单元的加入让芯片开始“自言自语式协作”,仿佛CPU突然学会了团队管理🧠,虽然离完美还远,但至少让我这种老用户看到了点新鲜劲儿——就像发现家里那位沉默寡言的叔叔突然开始玩抖音了一样魔幻。

回头看看天梯图上那些密密麻麻的型号,有些是里程碑,有些是教训,有些可能只是拿来凑数的(比如某些带“F”的无核显版本😅),但正是这些不完美的、甚至带点试错痕迹的节点,拼出了一条真实的技术演进路径。

(六)

写完这些,我突然想起那台嗡嗡作响的奔腾4电脑,如果告诉2003年的自己,二十年后连CPU都要搞神经网络计算,估计当时的我会一边啃着干脆面一边说“扯啥呢”吧。

技术演进从来不是直线上升的,它有时候绕路,有时候躺平,偶尔还会摔一跤——但好在,它始终在往前爬,至于爬的是梯子还是缓坡,谁在乎呢?能带我们去更远的地方就行✨。

(完)

本文由宜白风于2025-10-03发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/50370.html