探索CPU作为计算机大脑的深层奥秘:架构设计与运行机制全解析

- 问答

- 2025-10-03 12:09:19

- 7

探索CPU作为计算机大脑的深层奥秘:架构设计与运行机制全解析

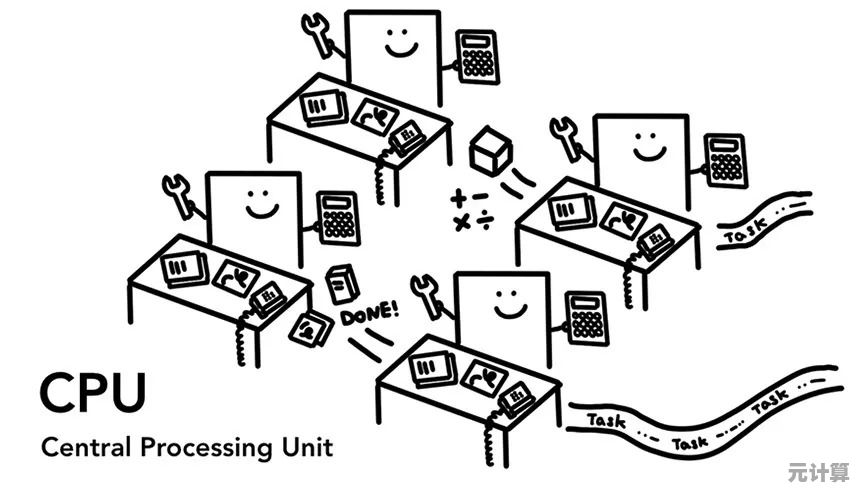

你有没有想过,为什么我们总把CPU比作计算机的“大脑”?这个说法听起来挺酷的但说实话,它其实有点误导人,大脑是模糊的、感性的,而CPU却是个死板的逻辑机器,只会按照指令行事,正是这种“死板”才让它如此强大,我想带你一起扒开CPU的外壳,聊聊它的架构设计和运行机制——不是那种教科书式的完美解释,而是带点个人胡思乱想和实际案例的闲聊。

记得我第一次拆开一台老式电脑的CPU散热器时,看到那个小小的硅片,心里莫名有点失望:就这么个东西,能决定整个电脑的命运?后来我才明白,CPU的魔力不在它的物理大小,而在它如何用最简单的“开关”(晶体管)完成疯狂复杂的任务,举个例子,Intel的x86架构从1980年代活到今天,不是因为它多完美,而是因为历史包袱——兼容性成了它的枷锁,但也让它成了行业标准,这有点像现实中的老城区规划,路窄弯多,但你不能全拆了重来。

CPU的架构设计,说白了就是怎么把晶体管堆叠成能高效工作的流水线,但这里有个矛盾:我们想要速度快,又得省电,还得控制成本,ARM架构为什么在移动设备上碾压x86?不是因为它技术更牛,而是因为它选择了“够用就好”的哲学,我自己玩树莓派的时候深有体会——那颗ARM芯片跑Linux流畅得很,但你要让它渲染3D模型,它立马喘不过气来,这就是设计取舍:牺牲通用性换低功耗。

运行机制方面,CPU的“思考”过程其实挺机械的,取指令、解码、执行、写回——听起来像工厂流水线,对吧?但现实中,流水线会堵车,比如分支预测失败时,CPU得清空流水线重新来,这就像你开车走错路口,得倒回去重走,英特尔在Pentium 4时代搞过超长流水线追求高频率,结果翻车了,因为预测失误代价太大,我总觉得这像人生中的冲动决策:跑得快容易,但错了就得付出更大代价。

缓存设计更是CPU的“小心机”,L1、L2、L3缓存就像你的书桌、书架和图书馆——越近越快,但容量越小,苹果M1芯片为啥强? partly是因为它用统一内存架构,让CPU和GPU共享缓存,减少了数据搬运的拖延症,但缓存也不是万能药,比如多核CPU缓存同步问题,偶尔会导致诡异bug(我写代码时遇到过几次,气得想砸键盘)。

说到情绪,CPU其实是个“强迫症患者”,它严格按时钟周期工作,多一秒都不等,但现代CPU又加了乱序执行这类优化,相当于在规则里偷偷作弊,这让我想起考试时先做简单题的学生——看似不守顺序,实则更高效,幽灵漏洞(Spectre)这种安全危机,就是因为优化太激进,泄露了数据,技术啊,总是平衡的艺术。

最后扯点个人偏见:我觉得CPU的未来未必是堆更多核心,就像人脑不是靠神经元数量胜出,而是靠连接方式,神经形态计算或许能打破冯·诺依曼架构的瓶颈——但谁知道呢?反正我现在用着老电脑码字,偶尔卡顿一下,反而让我停下来想想写的是不是废话。

CPU的奥秘不在于它多完美,而在于它如何在限制中博弈,下次你电脑卡顿的时候,别急着骂娘——说不定是CPU正默默处理你永远想不到的复杂问题呢。

本文由洋夏真于2025-10-03发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/50431.html