巧妙布局图片,赋予文字鲜活魅力与视觉冲击

- 问答

- 2025-10-03 14:42:19

- 3

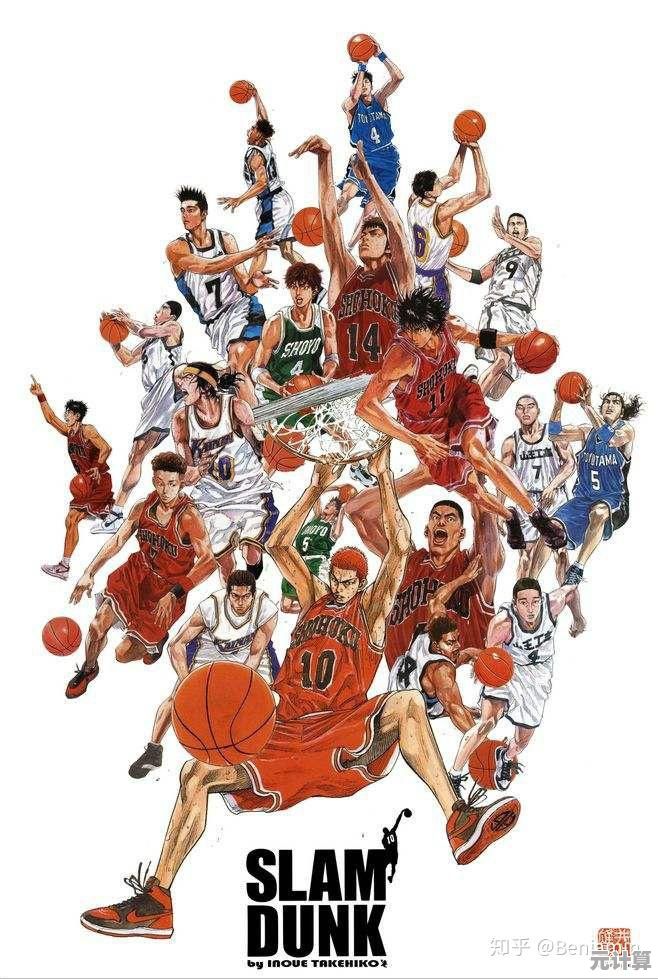

嘿,你有没有过这种经历——辛辛苦苦写了一大段文字,结果别人滑过去的速度比刷短视频还快?但如果在中间插了一张恰到好处的图片,他们突然就停下来了,甚至还会多看几眼你的内容。

我自己就吃过这个亏,去年写一篇关于城市老巷子的文章,光靠文字描述巷口早餐摊的热气、墙上的斑驳苔痕,写再多也觉得差点意思,后来我跑去现场拍了几张照片:一张是清晨蒸笼掀开时雾气缭绕的特写,另一张是墙角一只黑猫正巧跳过旧瓦片的瞬间,就这两张图放进去,整个文章像突然通了电,朋友圈底下开始有人留言:“这猫我见过!”“啊,这摊子的豆浆我喝过!”

我才突然反应过来:图片根本不是文字的“配饰”,它是能自己讲故事的。

但很多人对排版的理解还停留在“左图右文”或者“上图下文”的机械操作上——就像把两张不相关的票硬塞进同一个信封,比如有一次我看到一个科普号讲深海生物,整篇都是冷冰冰的文字描述“管水母具有荧光性”,下面配的却是一张明显是淡水水母的网图,氛围完全不对,这种“敷衍式配图”还不如不放。

真正有效的布局,是让图片和文字互相“勾住”对方,比如我之前做一组关于“失眠”的图文,不是简单放一张床的照片,而是拍了一个凌晨三点钟的手机屏幕——显示着未写完的文档和右下角冰冷的时间数字,旁边配了一句:“这个世界连黑暗都不再纯粹了,总有一块发光的矩形区域悬在空中。” 那张图本身就有一种情绪压迫感,文字再轻轻推一把,好几个朋友私信我说“看得我枕头都焦虑了”。

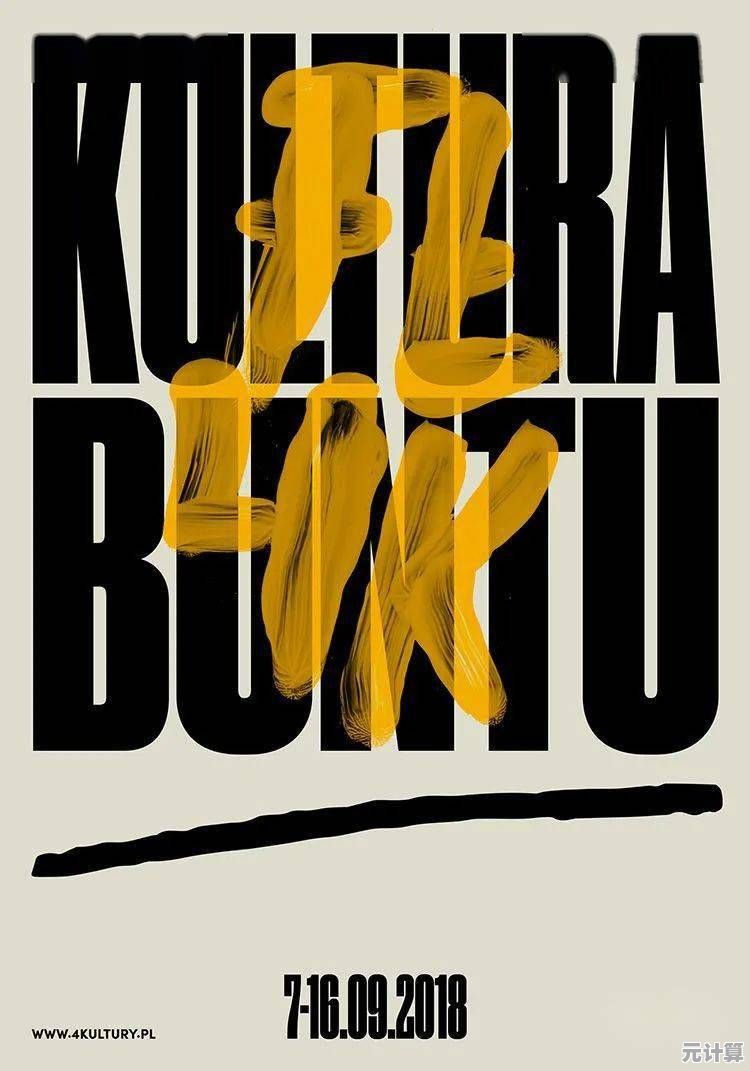

有时候甚至不用追求完美画质,有一次写小城回忆,我故意放了张略微过曝的老照片,边缘还有扫描仪留下的暗角,有人在评论区说“图糊了”,但更多人却说“就像突然翻到小时候的相册”,模糊反而成了触发共情的开关。

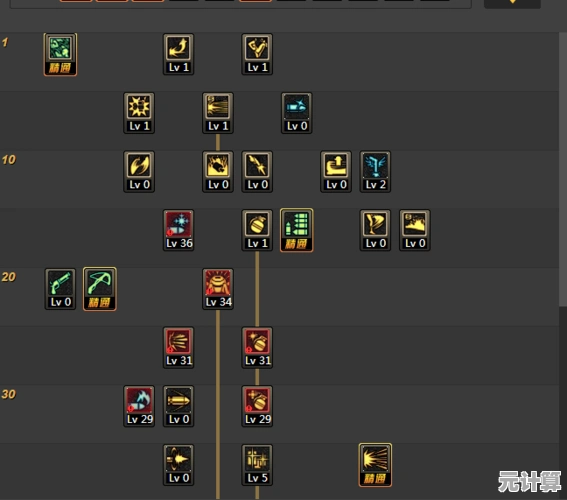

其实人类本来就是视觉动物,我们大脑处理图像的速度比文字快6万倍,但你得把图片当成一个“视觉炸弹”,埋在文章最该被引爆的地方——不是随便扔个表情包,也不是用十张图填满滚动条,它可以是文首一张引发悬念的局部特写,也可以是段落间一张打破节奏的满版大图,甚至是在长文字中突然插入的一张留白很多的静物照,让人喘口气。

最近我在试验更“刁钻”的玩法:比如把文字直接压在图片的负空间里,让描述和画面物理上交融;或者同一张人脸照片,在文章不同位置重复出现但配上不同的文字,制造时间流逝的错觉……这些尝试不一定每次都成功,有时排版软件崩得我想摔键盘,但偶尔效果惊人——就像给读者塞了一颗视觉糖果,他们会在某个画面停留得久一点。

说到底,图文布局像做菜时的调味,不是你扔多少食材的问题,而是什么时候加、加什么、加多少,真正的好排版甚至让人意识不到排版的存在,只觉得“莫名舒服”,然后一口气读完了全文。

所以下次写东西时,别光闷头写,站起来找找角度,拍张照,或者哪怕在旧图库里翻捡那些带有“呼吸感”的画面——然后把它像楔子一样敲进你的文字缝隙里,你会发现,有些情绪,文字挠不到的痒处,图片伸手就够到了。

(完)

本文由广飞槐于2025-10-03发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/50594.html