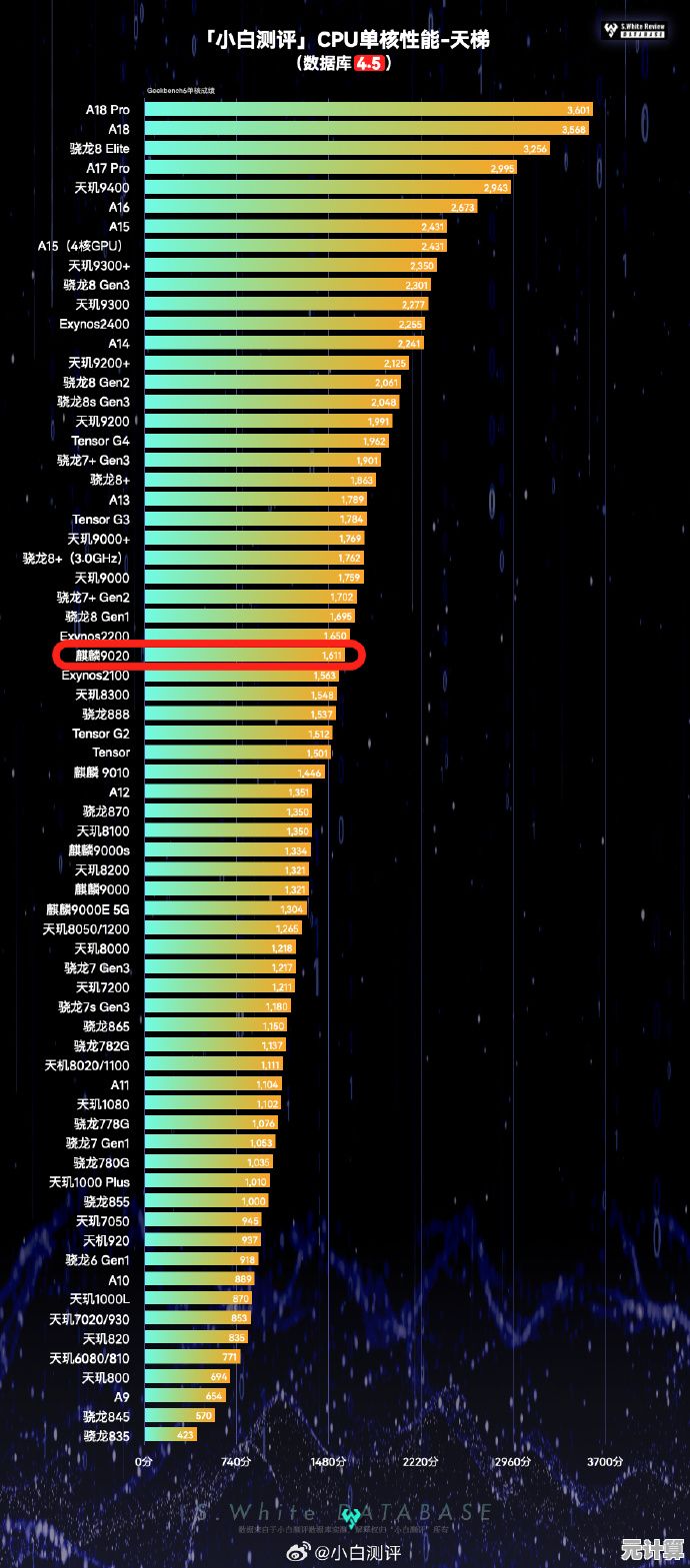

从数据到可视化:构建专业芯片天梯图的完整指南

- 问答

- 2025-10-03 23:51:27

- 4

我是怎么一点点把芯片天梯图搞出来的

说实话,第一次有人让我做“芯片天梯图”的时候,我脑子里蹦出来的不是什么高大上的数据模型或者设计理念,而是一堆乱七八糟的Excel表格和那种“这玩意儿真有人看吗”的自我怀疑,毕竟,芯片这东西,参数多、迭代快,各家宣传还都喜欢用那种“重新定义行业”式的模糊话术——但你真要把它们摆在一起,比个高下,事情就变得特别较真,也特别有意思。

很多人觉得天梯图嘛,不就是跑分从高到低排个序,做个柱状图或者折线图完事?但如果你真这么做了,就会发现:用户根本不买账,因为芯片性能不是单维度的,光看CPU主频?GPU渲染速度?功耗发热呢?价格区间呢?甚至制程工艺和架构代际差异?这些东西杂糅在一起,根本不是一条Y轴能解决的。

所以我当时的第一个“不完整思考”是:得先定义清楚——“比什么”以及“为谁比”。

游戏玩家可能最关心显卡的帧率稳定性和光追性能;做深度学习的科研人员可能更看重Tensor Core数量和FP32算力;而普通用户可能只想知道“我这个预算,能不能流畅用五年”,你看,一个天梯图根本不可能面面俱到,除非——分层或者筛选。

于是我干的第一件事,是建了一个非常粗糙的多维度表格,大概列了这些字段:

- 芯片型号(比如骁龙8 Gen 3、M3 Pro、Ryzen 9 7945HX)

- 制程(台积电4nm、三星5nm…这点很重要,工艺决定能效下限)

- CPU单核/多核跑分(Geekbench、Cinebench)

- GPU性能(3DMark Wild Life/Time Spy)

- 功耗(烤机状态下的W数)

- 市场价格区间(散片/整机/首发价,这玩意儿浮动极大)

- 我甚至加了一列“口碑评分”,来自我自己和几个极客朋友的主观评分——因为有些芯片参数漂亮但实际调度拉胯,比如某代火龙。

然后就到了最头疼的环节:数据收集,官网参数?不全,评测数据库?每家测试环境不一样,用户实测?偏差更大,我曾经为找一个芯片的持续性能释放值,翻遍了B站、YouTube和 Chiphell 的15个视频,最后只能取平均值——还备注了一个“估计波动范围±10%”,这时候就特别羡慕那些有团队和数据库支持的大厂,而我只能靠手搓。

数据清洗就更琐碎了,比如苹果M系列芯片和Intel、AMD的跑分虽然都叫Geekbench,但架构完全不同,直接对比其实并不公平,这时候要么做标准化处理,要么就得在旁边用小字注释“架构差异注意”,我选择了后者,因为我觉得可视化不能牺牲理解上的诚实。

接下来是可视化工具的选择,Excel?PPT?太业余了,Python + Matplotlib/Seaborn?可定制性强但代码门槛高,后来我用了Tableau,交互性强,也支持多维筛选——比如用户可以自己勾选“只看GPU性能”或者“只看5000元以下价位”。

但真正的灵魂步骤是怎么把多维数据“压扁”成一个有可读性的排名,我试过主成分分析(PCA)降维,结果解释起来太费劲;也试过加权综合分(比如CPU占40%、GPU占30%、功耗20%、价格10%),但权重的设定简直引战(游戏党骂我低估GPU,续航党骂我轻视功耗)。

最后我妥协了:做了三个视图——

- 综合性能天梯(按加权分数,但允许用户调整权重滑块);

- 游戏向天梯(GPU权重50%);

- 能效比天梯(性能/功耗)。

尤其是在设计颜色和标注的时候,我刻意没有做得太“完美”,有些芯片旁边我会加个小感叹号,鼠标悬停显示:“注意:此芯片高负载下发热较大”;或者在天梯条上用浅色标注“Intel世代”,用深色标“AMD Zen4”——因为我觉得读者需要的是信息上下文,而不是冷冰冰的排名。

发出去之后,收到最让我欣慰的一条评论是:“你这图居然提到了骁龙7+ Gen3的中低频能效比旗舰还好,别家都没说。”——你看,就是因为我自己掏钱买过那颗芯片的手机,测过续航,才有这种细节。

所以回到开头,做天梯图从来不只是“数据→绘图”这样的流水线,它背后是你对技术细节的较真、对用户需求的理解,甚至是你自己折腾硬件时的那些吐槽和兴奋,它不完美,但正因为有这些不完美,才显得真实。

如果你也想做一个——别指望一步到位,先从一个你最熟悉的领域开始,哪怕只是手机SoC或者显卡,接受数据的混乱,然后一点点把它梳理出人性化的表达,剩下的,就是等有人对你说:“诶,你这个图……有点东西。”

---基于个人项目经验,数据来源包括Geekbench、NotebookCheck、极客湾及自行测试,请以实际产品表现为准。*

本文由卑钊于2025-10-03发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/51177.html