手机芯片天梯图解析:技术演进与未来创新方向全透视

- 问答

- 2025-10-05 17:33:22

- 3

一场技术与市场的无声厮杀

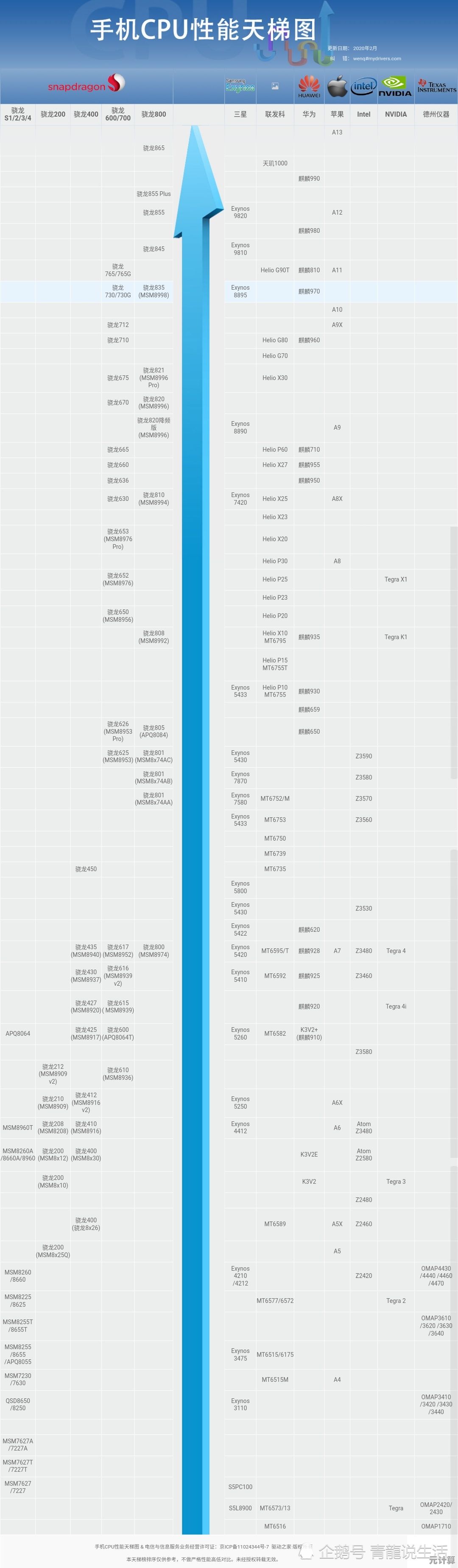

每次看到新手机发布,总有人甩出一张“天梯图”,把各家芯片性能排个高下,说实话,这东西刚开始我也看得一头雾水——参数密密麻麻,排名上上下下,像极了一场没有硝烟的战争,但慢慢看多了就会发现,天梯图背后不只是一堆冷冰冰的数据,而是技术演进、市场策略,甚至用户情绪的混合体。

天梯图到底是什么?不只是跑分那么简单

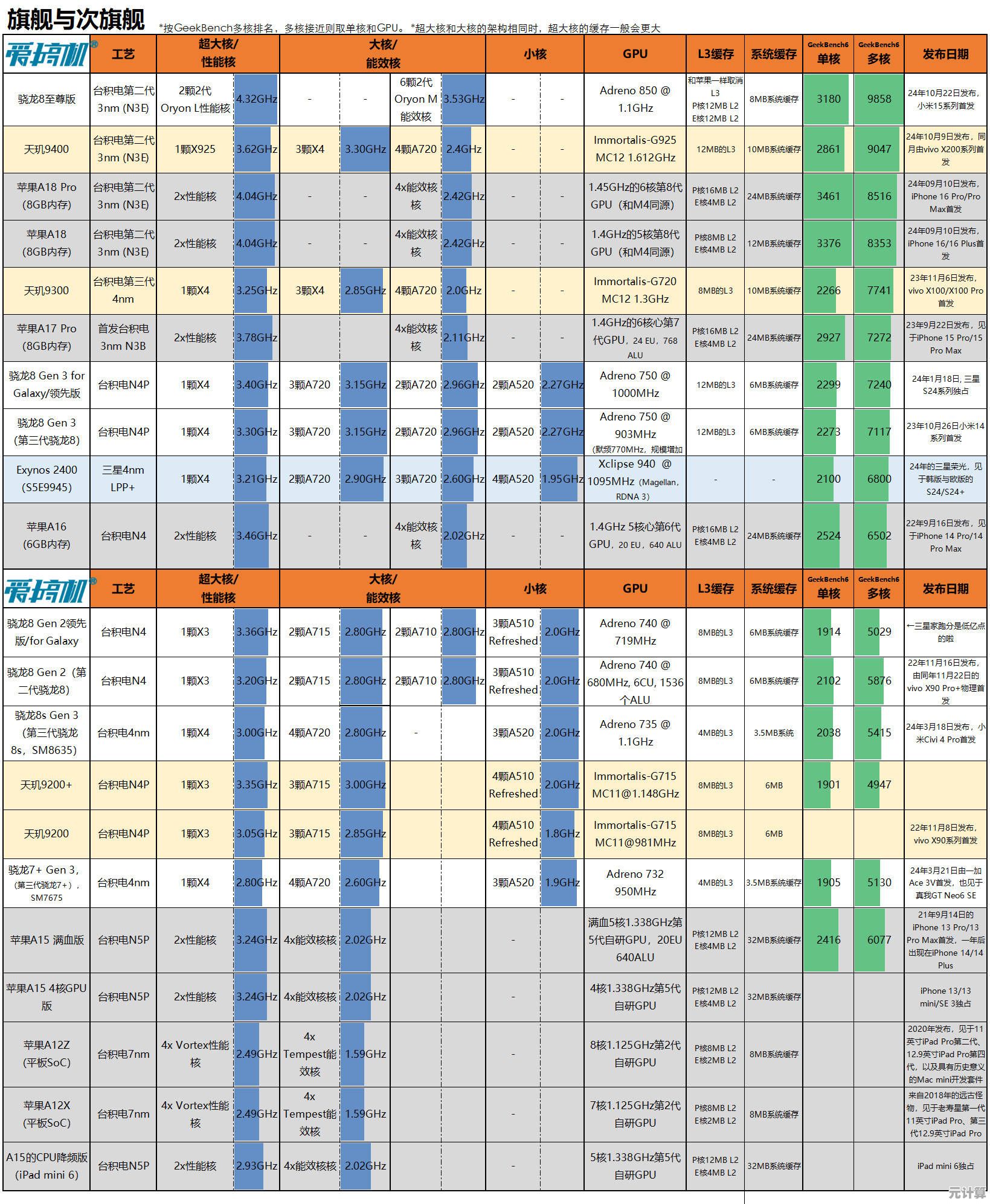

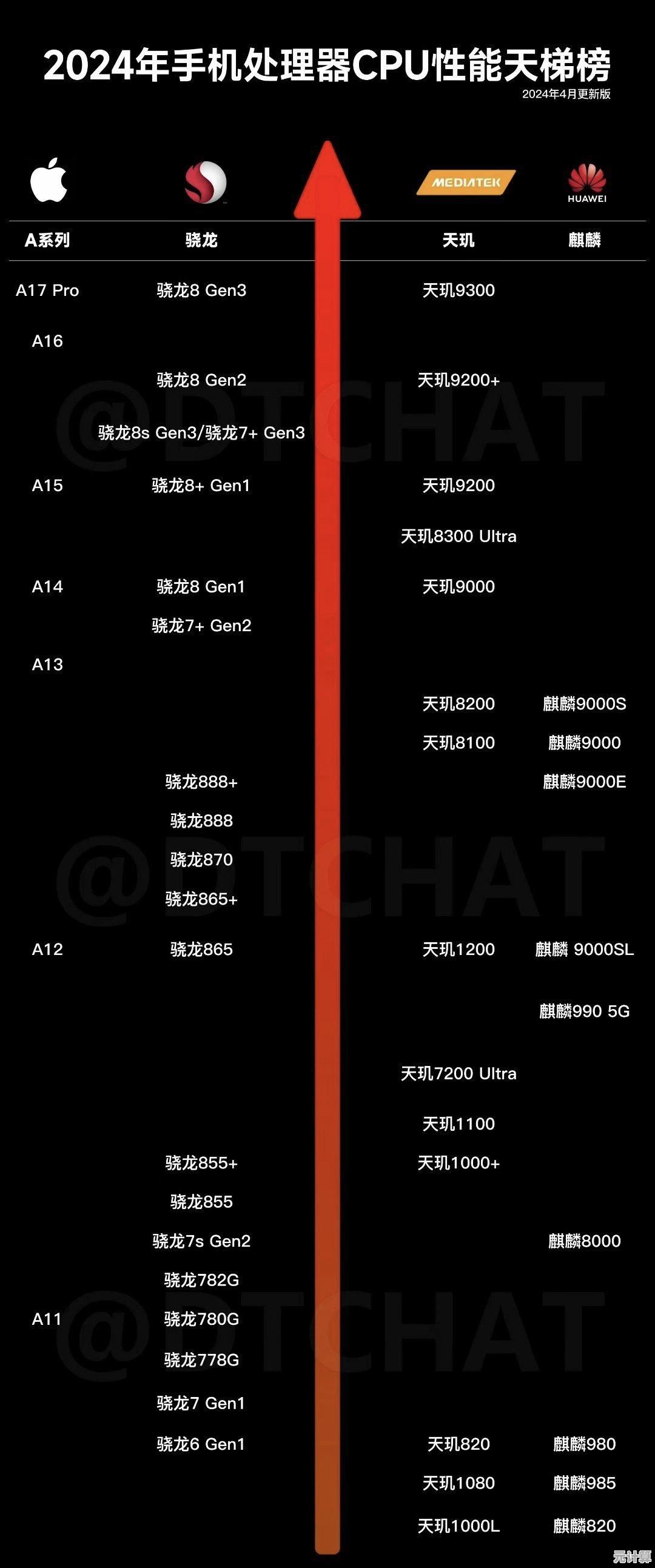

很多人以为天梯图就是“谁更强”的排行榜,比如苹果A系列、高通骁龙、联发科天玑、三星Exynos、华为麒麟这几家,每年轮流坐庄,但它的意义远不止于此。

比如去年骁龙8 Gen2 和天玑9200+ 的那场对决,光看峰值性能,可能差异不大,但实际用起来,有人发现天玑在中低负载游戏中更稳,而骁龙极限性能强但偶尔发热降频,这时候天梯图如果只写个“骁龙略胜”,其实掩盖了很多真实体验。

我自己用过两台机器,一台骁龙8+ 和一台天玑9000+,平时刷信息流、聊微信根本没区别,但一旦拍视频连续录制,天玑机过热停录的次数明显多——这种细节,天梯图可不会告诉你。

技术演进:从拼制程到拼能效,悄悄发生的转变

如果我们回头看五年前的天梯图,重点关注的是“几纳米制程”、“CPU主频多高”、“GPU核心数多少”,但现在,大家更关注能效比、AI算力、甚至散热设计。

比如苹果A17 Pro用3nm,但很多人吐槽性能提升有限,反而续航没明显进步,这其实反映出一个问题:半导体工艺逼近物理极限,光靠缩制程已经不够了,厂家开始搞异构计算、专门NPU核心、硬件光追——这些技术不再是“附加题”,而是真正影响体验的关键。

我记得联发科在天玑9300上全大核架构,很多人说“这不怕炸吗?”,结果实测能效反而不错,这说明架构设计的重要性正在超越纯制程红利。

未来方向:AI、异构集成与“芯片定义设备”

如果说前几年大家还在拼CPU/GPU,那接下来的战场一定是AI,不是那种跑分软件的AI分数,而是真正能用的端侧大模型、实时图像生成、语音助手本地化。

比如高通在骁龙8 Gen3 里强化了AI引擎,支持终端运行Stable Diffusion这样的模型——虽然现在用处还不明显,但明显是在为下一代交互方式铺路。

芯片也在重新“定义”设备形态,比如三星在折叠屏手机上用定制版芯片,兼顾折叠态的散热和性能分配;苹果为Vision Pro专门做了R1芯片,实时处理传感器数据——未来我们可能不再说“手机芯片”,而是“场景芯片”。

一点个人情绪:参数狂欢之外,我们到底需要什么?

我有时候觉得,天梯图虽然好玩,但也助长了一种“参数焦虑”,大家盯着数字斤斤计较,却忘了芯片本质是服务于体验的。

举个例子,谷歌Pixel 用的Tensor芯片,跑分从来不是顶尖,但凭借AI算法加持,拍照效果有独特风格,华为麒麟当年也因为NPU早期布局,在图像处理上走了不一样的路。

说到底,我们可能不需要每年都换“最强芯片”,而是需要更懂场景、更持续流畅、更开放可塑的芯片——哪怕它不在天梯图顶端。

天梯图不会消失,但它正在“变形”

天梯图依然会是很多人选购手机的参考,但它必须变得更立体——包括能效曲线、长期性能稳定性、AI实际能力,甚至厂商调校风格。

作为用户,或许我们也该跳出“非顶级不买”的思维,多看真实场景中的表现,毕竟芯片是工具,人才是目的。

每次看天梯图时,还是会有点兴奋——就像看一场无声的技术赛跑,只不过这场比赛,没有终点。

本文由冠烨华于2025-10-05发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/53842.html