基带技术全解析:探索移动通信核心模块的工作原理

- 问答

- 2025-10-05 20:18:22

- 4

移动通信背后的“隐形工程师”

说实话,第一次听到“基带”这个词的时候,我脑子里浮现的是一团模糊的电子迷雾——好像很重要,但又说不清它到底在干嘛,后来我才明白,这玩意儿几乎是手机里最底层、最不炫酷却偏偏离不开的核心,就像是你天天吃饭,却未必关心大米是怎么种出来的一样。

基带,就是手机里负责和基站“打电话”的那部分,没有它,你的5G手机顶多是个能玩单机游戏的砖头。

基带到底是什么?不只是调制解调那么简单

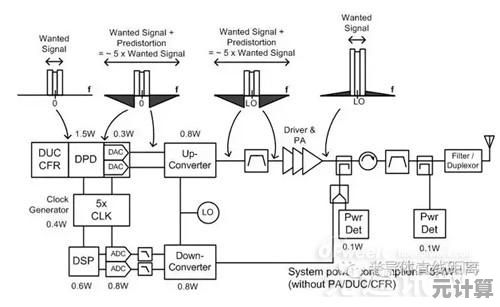

很多人把基带等同于“调制解调器”,其实不太准确,调制解调只是它工作的一环,基带芯片真正在做的是把我们要发送的声音、图像、数据,转换成电磁波信号发射出去,同时把接收到的电磁波再“翻译”回我们能理解的信息。

这个过程听起来简单,但背后是一连串的复杂操作:编码、调制、频谱分配、信号增益控制、抗干扰处理……好比你要把一篇中文文章翻译成英文,不光要词汇量够,还得理解文化背景、避免歧义,甚至要考虑对方接收时的环境噪音有没有干扰理解。

我自己有一次在山里徒步时突然需要发封邮件,手机信号格只剩一格,时断时续,那时候我莫名想起基带——它大概正在后台拼命做纠错编码、重复发射信号、尝试用极弱的功率维持连接吧,果然,半分钟后邮件发出去了,这种“底层英雄”式的存在感,挺打动人的。

不只是5G:基带的技术演进是一场无声战争

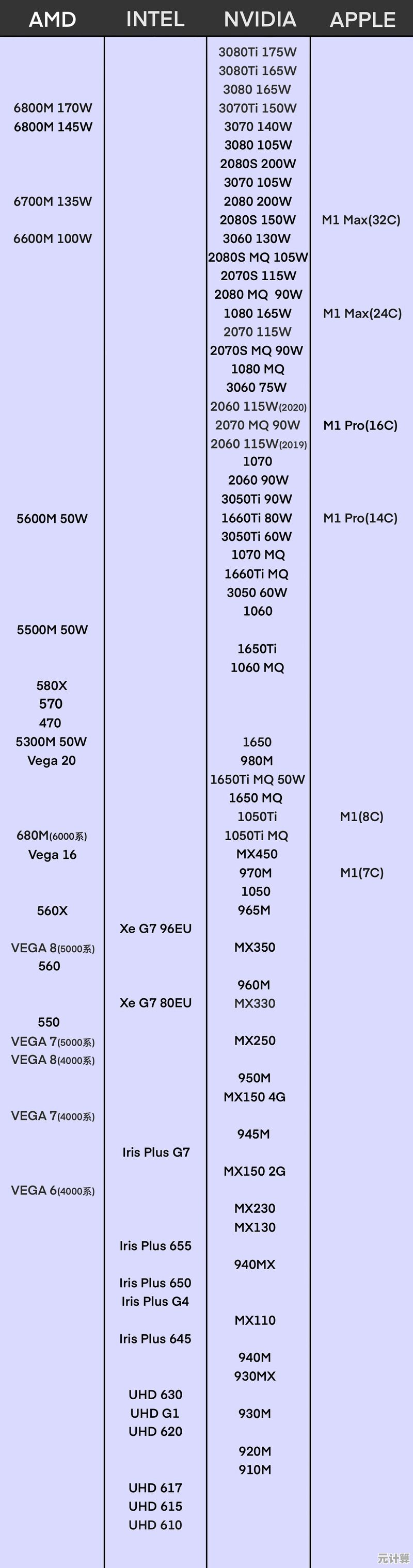

从2G到5G,基带芯片的复杂度翻了不知道多少倍,2G时代只要搞定语音和短信就够了,而5G时代呢?要应对毫米波、Sub-6GHz、多载波聚合、超低延时通信……甚至还要兼容从前所有的网络制式。

我拆过一台老摩托罗拉和一台iPhone 12——不是专业人士,纯属手贱好奇——发现基带芯片的面积和引脚数量根本不是一个量级,现在的基带芯片更像一个“通信SoC”,里面塞了CPU、DSP、内存、电源管理模块等等。

举个具体例子:高通的X65基带支持最高10Gbps的下行速率,这背后是超过2000个专利技术的堆叠,而华为的巴龙5000则强在多模整合能力,能在SA/NSA组网之间无缝切换,你看,技术路线已经开始分化了。

基带的“难”,难在现实环境的不完美

实验室里的基带性能数据和实际用户体验之间,常常隔着一道鸿沟,比如你在高铁上打电话、在电梯里刷视频,或者站在一栋老房子的墙角试图抢红包——这些场景下,基带芯片其实一直在进行高强度的“实时计算”。

它要不断扫描可用频段、判断信号强度、切换天线接收路径,还要应对多径干扰(信号经过墙壁反射形成的多个副本叠加在一起),有时候你突然断线又重连,不是基站抛弃了你,而是基带在后台默默重试了十几次。

我记得有次和做基带算法的朋友聊天,他说最头疼的不是理论设计,而是“场景适配”,比如某国产手机在东南亚市场卖得不错,但在孟买市中心偶尔会出现信号跳水,后来发现是因为当地基站密度过高导致切换策略冲突——结果团队只好专门为印度市场改了一版基带固件。

基带会消失吗?

有人说,未来6G可能实现“空天地一体化通信”,甚至基带功能会被整合进主处理器——但我觉得,只要物理世界还存在电磁波、噪声和干扰,基带这类专用模块就永远有存在的必要,它或许不再是一颗独立芯片,但它的功能只会更复杂、更智能。

不过有一点越来越明显:基带技术正在从“通信工具”变成“感知工具”,比如通过信号反射检测手势操作、通过WiFi信号变化判断室内人员移动……这些看似科幻的应用,其实都依赖基带底层的数据处理能力。

写到这里,我突然想起以前修手机时师傅说:“基带坏了比CPU坏了还麻烦,直接没信号,救都救不回来。”你看,它低调,但关键时刻毫不含糊,也许技术就是这样——最核心的部分,反而最不想让你感觉到它的存在。

毕竟,好的通信,本该如此自然。

(完)

本文由蹇长星于2025-10-05发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/54017.html