借助希捷硬盘的高容量与高速传输,实现无缝工作流程与数据管理

- 问答

- 2025-10-06 19:48:17

- 1

说实话,第一次用希捷那款酷狼Pro 20TB的时候,我心里是有点嘀咕的,毕竟以前用的都是4TB、6TB那种“安全容量”,突然手里托着这么一块沉甸甸的黑色方块,总觉得它不像个硬盘,倒像一个小型保险箱——沉默,但里面装的是我整整三年的项目文件、4K素材库,还有一堆半途而废的个人创作。

我们这行,做视频剪辑的,最怕两件事:一是硬盘突然跟你“微笑死亡”(就是那种读取不了但指示灯还礼貌地亮着的状态),二是传大文件时进度条走得比你心跳还慢,之前用普通硬盘导出一条十分钟的4K工程,够我泡杯咖啡、回个微信、再刷五分钟短视频——它还在那儿转,不是说休息不好,而是那种“被物理速度限制住创作节奏”的感觉,特别碎节奏,人也容易烦躁。

但这块大容量家伙改变了几个我过去认为“只能这样”的习惯。

我现在敢把整个项目的RAW素材全部放在同一个盘里剪辑,而不像以前那样必须按日期或项目分拆到五六块小硬盘里,这听起来好像没什么,但对工作流来说是一种“心理解放”,你不用一边剪辑一边想着“这段在哪个硬盘来着?”“是不是没带回家?”,而是像在一张大桌子上铺开所有资料——伸手就能拿到,脑子就能一直保持在创作状态里,不用切换。

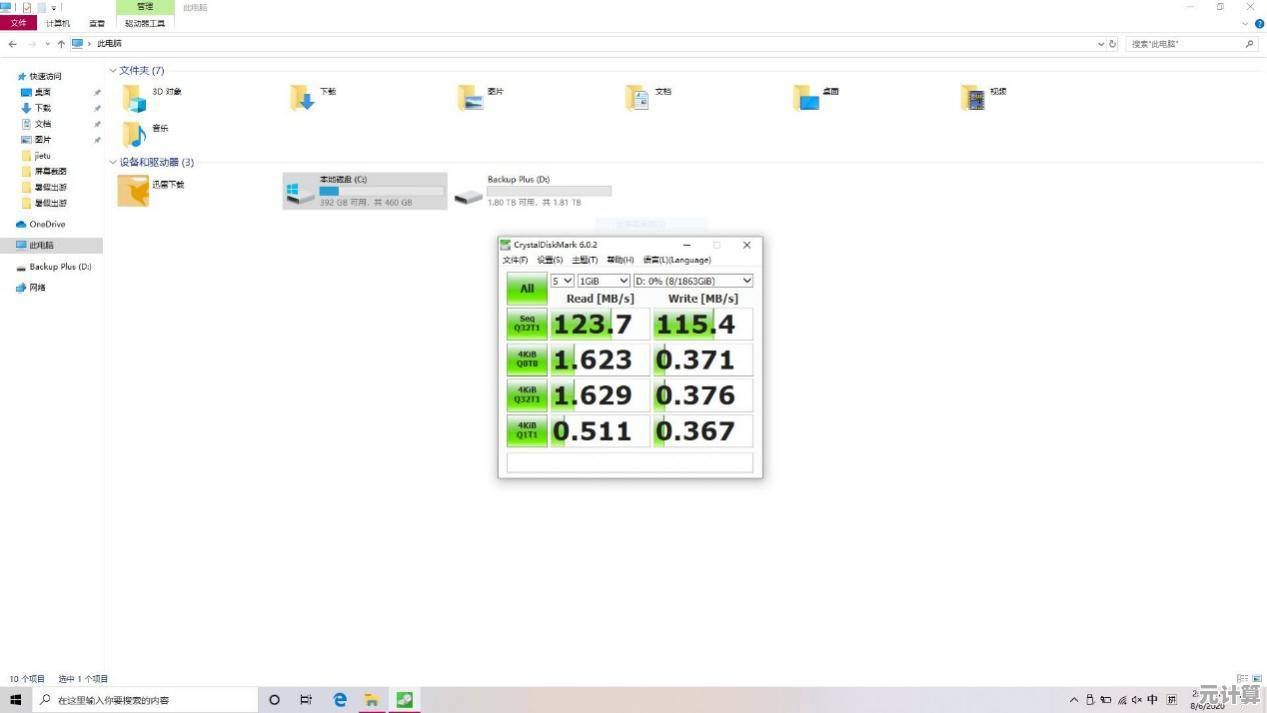

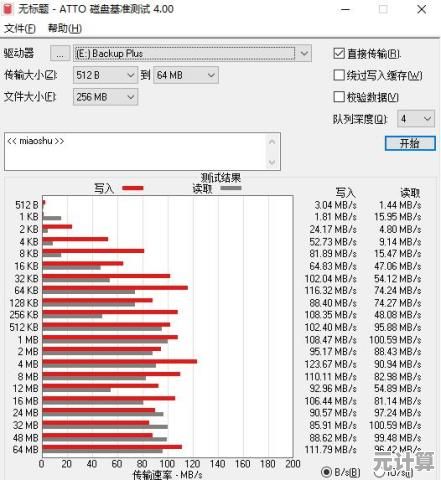

传输速度也是,我之前备份100GB的内容,习惯性地点完“粘贴”然后起身去倒水,结果水还没烧开,传输已经结束了,愣了一下才笑起来:原来不需要等的啊,这种瞬间很微妙,它让你意识到,所谓“高效”不一定是要多快的渲染、多强的显卡,有时候就是硬盘读写的这一点点沉默的可靠,让你信任时间——而信任时间,对创作者来说,就是信任自己能够持续。

当然我也不是毫无保留地夸,一开始总觉得这么大容量,如果坏了不是全完蛋?但后来想通了,这不是硬盘的问题,而是我的备份策略不能偷懒,所以现在这块盘变成了我的“主战场盘”,热数据、当前项目都扔进去,边做边备份到NAS和云端,它更像一个高速枢纽,而不是终点站。

你如果问我希捷20TB带来了什么,我觉得不完全是容量或速度这些参数,而是它悄悄把一种“不用担心了”的状态埋进了我的工作习惯里,它让我少了很多“等的时间”和“找的焦虑”,而多了点“既然空间还够,不如再尝试一版调色”的任性。

可能技术产品的意义就在这吧——它不是来教育你要效率的,而是让你几乎感觉不到它的存在,从而更专注地去做你真正想做的事,这块硬盘对我来说,已经不像工具,更像一个沉默的搭档:话不多,但非常靠谱,而靠谱,在数字时代里,几乎是一种美德。

本文由巫友安于2025-10-06发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/55513.html