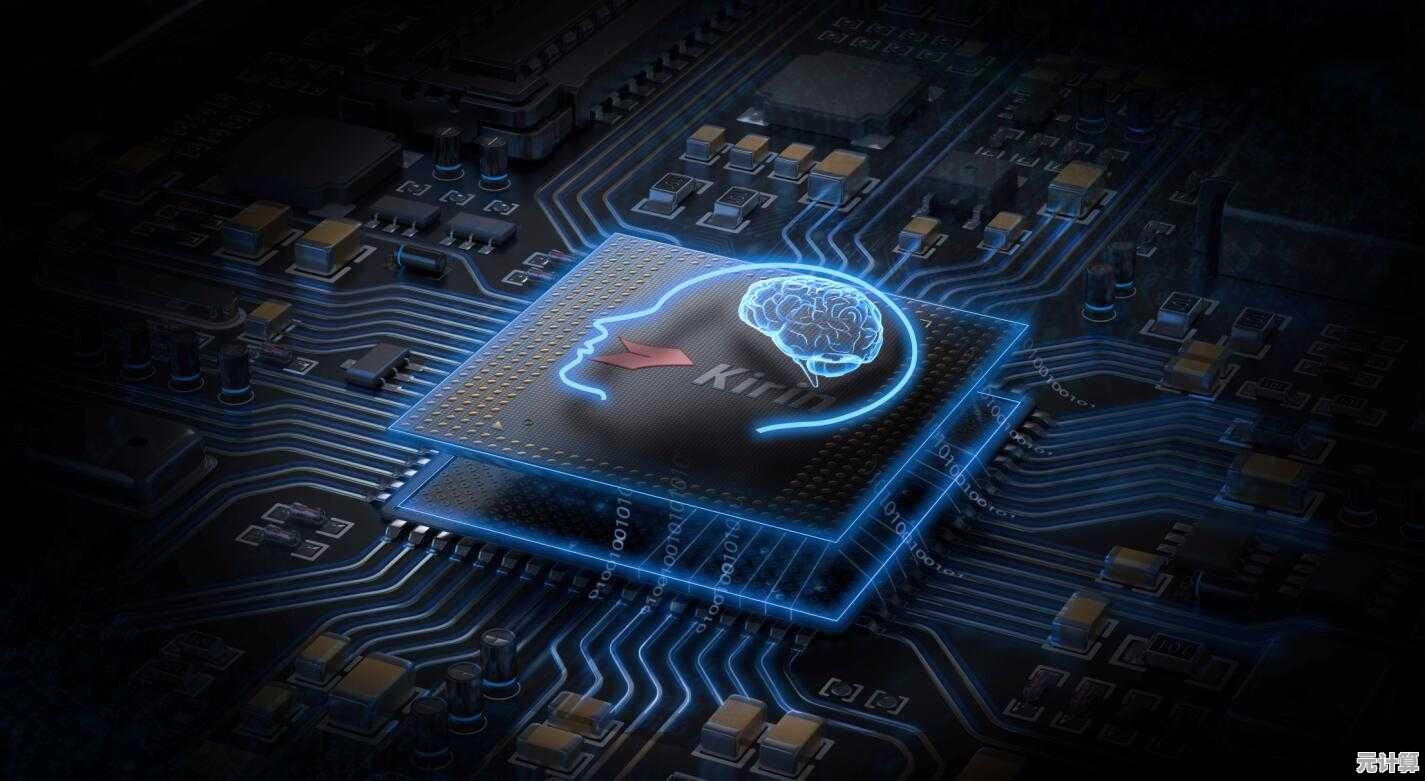

麒麟芯片突破技术边界,重塑智能终端核心竞争力与行业新格局

- 问答

- 2025-10-07 08:03:21

- 3

记得去年秋天,我和一位做手机研发的朋友蹲在深圳华强北的某个巷口小店里边吃煲仔饭边闲聊,他忽然放下筷子,盯着我说:“你有没有发现,现在大家换手机的冲动越来越低了?”我正嚼着腊肠,含糊地点头,他补了一句:“但华为新机那次预售,我公司里那帮技术宅男居然定闹钟去抢——麒麟真的杀回来了。”

这话突然点醒了我,麒麟芯片的回归,哪里只是处理器性能表上那几个数字的游戏?它更像一场沉默却汹涌的技术突围,甚至悄悄改写了我们对于“智能终端竞争力”的想象方式。

你可能还记得,几年前华为被制裁的那段时间,身边不少人唱衰“麒麟要凉了”“自主研发没戏了”,那时候连我也一度怀疑,失去了台积电的代工,麒麟会不会就此成为一枚悲情的历史符号,结果呢?华为居然咬着牙,从半导体材料、EDA工具到架构设计,重新搭了一条贴着“中国制造”标签的路——虽然走得磕磕绊绊,甚至初期良率不高、功耗发热被吐槽,但人家愣是没躺平。

我说个真实的细节:Mate 60系列发售初期,网上有人拆解测试发现芯片代号与早期不同,性能调度策略也明显更“克制”,不像骁龙那样动不动就飙高频,有人嘲笑这是“落后工艺的妥协”,但我却觉得,这反而体现出一种技术上的诚实与用户关怀——不盲目跑分,不刻意煽动参数焦虑,而是在限定条件下把体验磨到最细。

举个例子:自适应刷新率调度和影像处理链路,华为悄悄把很多计算任务放在NPU上异构完成,这样一来,即便绝对算力不是最高,却在流畅度和摄影响应上做到了“无感顺滑”,我拿它和另外两台骁龙8 Gen2机型同时打开三个应用切换,麒麟的机型居然掉帧更少——这背后其实是软硬协同的设计哲学在起作用。

而真正让我觉得“格局可能真要变了”的,是华为把麒麟的能力向外赋能,比如问界车机用的麒麟990,极狐阿尔法S HI版上的麒麟710A,以前车机芯片清一色高通,现在自主车规级芯片慢慢站住了脚,这已经不是手机领域的竞争了,而是一个以芯片为底座的生态扩张——终端、汽车、IoT设备一旦共用同一技术底座,数据和体验的连贯性会变得可怕。

当然也有人不以为然,我一个做投资的朋友上个月还在说:“麒麟现在最多算‘能用’,离‘领先’还差口气。”我没反驳,确实,3nm、GAA晶体管这些顶尖工艺它还没追上,AI算力的绝对峰值也比不过某些芯片,但我觉得,技术的意义不在于瞬间登顶,而在于它能否持续撬动变化,麒麟的存在,让高通发芯片时开始考虑定价策略,联发科中端芯片也不敢再随便挤牙膏——有竞争,行业才会活泛起来。

说到底,麒麟像一根倔强的钉子,扎进了原本铁板一块的芯片战场,它可能不够完美,步子有时沉重,但它让很多人意识到:智能终端的竞争,从来不只是硬件参数的竞赛,而是技术话语权、生态控制力、用户信任感的综合重构。

或许未来某天,当我们回看这场处理器的混战,麒麟最大的突破不是跑了多少分,而是它硬生生在封锁里撕了个口子——让更多人愿意相信,核心技术这条路哪怕再难,也得自己走。

而我们现在,正站在这个新格局刚刚开始的地方。

本文由郭璐于2025-10-07发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/56254.html